オピニオン

【未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)】

6.地域活性化に向けて“地方議員”に求められる役割とは

~社外取締役に求められる機能・役割との比較からの考察~

2025年10月01日 杉原 絵美

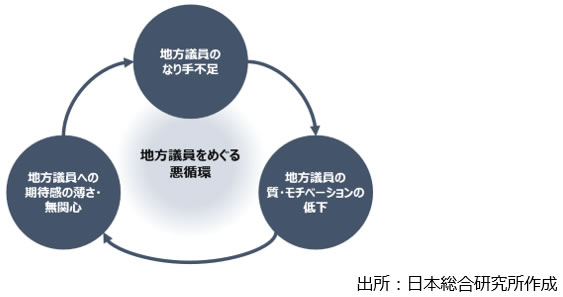

地方議員の実態に見いだされる悪循環

日本は急激な人口減少と少子高齢化という大きな課題に直面している。とりわけ地方においては若者の流出や地域経済の停滞が深刻化しており、「地方創生2.0」が起動されるなど、地域の自律化・活性化は喫緊の課題である。一方で、地方自治や地方政治において重要な役割を担うはずである首長や地方議員は、なり手不足が全国各地で顕在化し、その活躍が期待されるというより、市町村合併に伴う議員数の削減が進行していることに加え、議員定数削減に向けた機運が高まるなど、その存在感は一層薄れつつある。

2023年の統一地方選挙では、有権者の審判を受けずに当選した無投票当選者の割合は、町村長で56.0%、町村議で30.5%、道府県議で25.0%、統一選全体では首長選で40.2%(96人)、議員選で13.9%(2,057人)であった。対抗馬が現れず、選挙戦が実質的に成立しない多くの事例の背景には、なり手不足が深刻化している実態がある(※1)。

とりわけ地方議員のなり手不足は、人材の固定化による地方議会の硬直化や、地方議員のモチベーションや質の低下につながる可能性がある。NHKが2019年1-3月に地方議員向けに実施したアンケート(※2)によると、「なぜこの人が、という同僚議員がいる」という設問に対して「とてもそう思う」「ある程度そう思う」と回答した比率は約7割を占めており、一部の地方議員の資質を疑う声が一定数存在することがうかがえる。

上記の議員側の認識に加えて、いわゆる「居眠り議員」のような地方議員に対するネガティブな報道も多く、有権者を含め地方議員に対する期待感が薄れている。日本財団の地方議会をテーマとした18歳意識調査(※3)によると、地方議会については、「信頼していない」と回答した人の割合が「信頼している」を上回った。また地方議会の役割について、全体の半数近くが「知らなかった」と回答しており、特に、今後の日本を担う若者からの地方議会および地方議員に対する期待感の薄さや無関心は顕著になっている。

これら地方議員をめぐって顕在化する諸課題は、各々が関連し合って悪循環となり、本来地域活性化の推進の一翼を担うべき地方議会の形骸化を進めてしまうことが懸念される。

では、地方議員は不要なのか。地方議員の役割のひとつとして、地方自治における首長をはじめとする執行機関の活動を監視し、チェックする役割(以下、監督機能という)があるのは間違いない。本稿では、地方議員に求められるべき監督機能を明らかにすることを目的として、企業における社外取締役の機能・役割を地方議員の実態と比較することで考察を行った。その考察をもとに、地方創生に向けて地方議員に求められるべき役割についての提言を行いたい。

地方議員の役割と実態

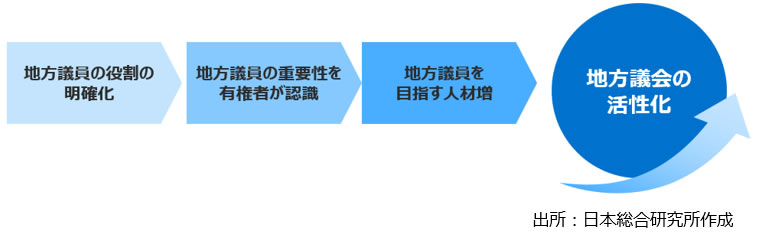

地方議員をめぐって顕在化する課題とその悪循環の背景として、地方議会の役割や地方議員の職務が明確化されておらず、有権者にその重要性が認識されていないことが指摘されている(※4)。また重要性が有権者に認識されていないことが、議員のなり手不足だけにとどまらず、女性や若者の割合が極端に少ない議員構成につながり、地方議員の多様性の欠如にも影響していることが指摘されている。

総務省の「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等(令和6年12月31日現在)」によると、都道府県議会・市区議会・町村議会の議員数は全国で31,555人であるが、そのうち女性は5,606人と17.8%しか占めていない。地方議員の平均年齢も高く、「市議会議員の属性に関する調査(※5)(令和6年7月集計)」によると市議会議員の平均年齢は59.2歳、「町村議会実態調査(※6)結果の概要 (令和6年7月1日現在)」によると町村議員の平均年齢は64.6歳となっており、特に40歳未満の議員が少ない傾向が顕著である。「地域の多様な民意を集約し、広い見地から個々の住民の利害や立場の違いを包摂する地域社会のあり方を議論する」ことが本来議会の役割(※7)ではあるが、多様性に欠ける現状の議員構成ではその役割が果たせるのか、疑問の声があがるのは当然のことと考えられる。

地方議会の役割や地方議員の職務が明確化されていないという指摘を受けて、令和5年4月26日に地方自治法改正案が参議院本会議で可決・成立し、地方議会の役割や議員の職務等が地方自治法上で明確化された。具体的な規定内容は以下の3点である。

・普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもって組織される議会を置く。

・普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査および調査その他の権限を行使する。

・前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

では地方議員は、地方政治における重要な議決にその権限を行使することができているのだろうか。全国市議会議長会「市議会の活動に関する実態調査結果:令和5年中」によると市長提出の議案のうち議会に否決されたのは0.21%、全国町村議会議長会「町村議会実態調査結果の概要」(令和5年7月1日現在)によると町村長提出議案について議会に否決されたのは0.3%にも満たない状況であった。地方議員は本会議や委員会での質問などを通じて政策形成過程に参加しており、議決時点では既に地方議員の意見が反映されているといった見方も可能かもしれないが、市長・行政提案に対してイエスマン議会となり、その監視機能が果たせていないのではという懸念が出てくることも否定しがたい。

また議員自身による政策提案の実態はどうか。総務省が公表している「地方議会の運営の実態(※8)」によると、地方議会における年間平均議案件数は、都道府県で全体207.8件に対して議員・委員会提出は27.3件と1割程度である。市区町村でも、全体の議案件数のうち議員・委員会提出は1割程度となっており、議員および委員会起点の政策提案が多い状況とはいえない。

地方議員の役割を多くの人にとって受け入れやすい形で明確化し、地方議員の重要性を有権者が認識するようになって、地方議員を目指す人材が増え、地方議会を活性化することこそ、地方創生にとって重要である。しかしながら、地方自治法改正案により地方議会の役割や議員の職務等が地方自治法上で明確化されたとはいえ、政治活動に直接関与したことのない有権者が地方議員の役割と重要性を理解するための方策は現状十分であるとはいえないのではないか。また地方議会自体も、その存在意義を明確に示していることができていないのではないか。本稿では、有権者が、地方議会や地方議員の役割をよりわかりやすく理解し、地方議会や地方議員自身もその重要性を改めて認識するための方向性の1つとして、企業における社外取締役の機能・役割を地方議員の実態と比較することで考察を行った。

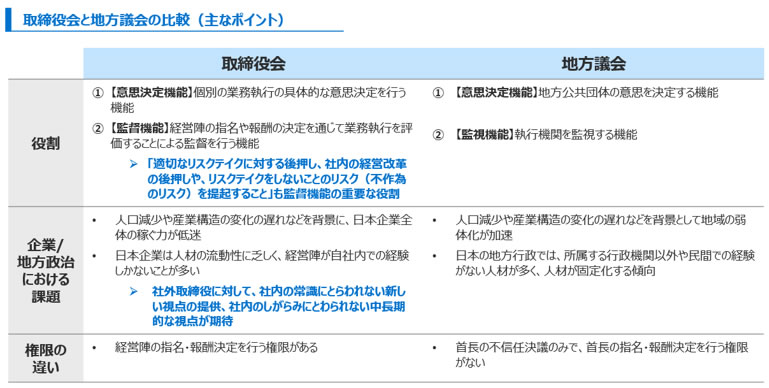

取締役会と地方議会に求められる役割の比較

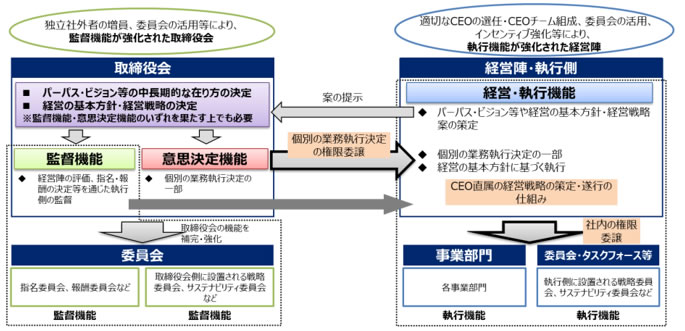

他方で、企業において、経営に対する監督機能を担うのが取締役会である。取締役会と地方議会に求められる役割の比較にあたって、取締役会に求められる役割についてまず明らかにしておこう。経済産業省が公表したCGSガイドライン(※9)によると、取締役会には、監督機能と意思決定機能の2つの機能があると定義されている。ただ、実際には、日本の取締役会は、監督機能と意思決定機能のうち、意思決定機能が重視され、監督機能が十分に発揮されてこなかったとされている。その理由のひとつとして、監査役設置会社では、業務執行の決定に関連する案件の範囲を保守的に考え、多くの案件を取締役会に付議してきた経緯があり、包括的な経営戦略に関する議論や監督機能に関する議論に十分な時間を割くことができなかったことがある。従来、監督機能とは、経営陣の個々の業務執行の状況に関する情報提供等を求め、不適切な内容があった際には執行にブレーキをかけ、不祥事を自ら発見するものである。加えて、日本企業が厳しいグローバルな競争を勝ち抜き中長期的な企業価値の向上を目指すにあたっては、「適切なリスクテイクに対する後押し、社内の経営改革の後押しや、リスクテイクをしないことのリスク(不作為のリスク)を提起すること」も監督機能の重要な役割と考える必要がある。

出所:経済産業省「CGS ガイドライン 」(2022年7月19日)

」(2022年7月19日)

」(2022年7月19日)

」(2022年7月19日)これをもとに、ここからは、地方議会と取締役会の役割について比較を進める。地方議会の役割については、「地方公共団体の意思を決定する機能および執行機関を監視する機能を担うものとして、同じく住民から直接選挙された長(執行機関)と相互にけん制し合うことで、地方自治の適切な運営を実現すること」とされている(※10)。一方で企業における取締役会の役割は、前述のとおり意思決定機能と監督機能とを有すると定義されている。地方議会と取締役会は、ともにそれぞれ執行側から独立し対等な立場で、意思決定機能およびチェック・アンド・バランスの機能が求められている点において、役割は近しいといえ、その類似性も大きいといえるはずである。

ただ、これまでは、地方議会における監視機能は、行政の問題摘発や政策へのブレーキといった意味合いが強く、その役割の幅が狭く定義されてきたのではないか。企業における取締役会の監督機能として、執行側の不祥事を指摘したり執行にブレーキをかけたりすることだけではなく、更なる企業価値の向上に向け、経営幹部による適切なリスクテイクを支えることを求めたCGSガイドラインの内容は、同じように地方議会における監視機能強化の要請にもつながるのではないか。これが本稿の問題提起である。

日本の地方政治においても、人口減少や産業構造の変化の遅れなどを背景として地域の弱体化が加速しており、スピード感をもったリスクテイクできる政策の実行が急務である。地方議会の監視機能についても、取締役会に求められる監督機能と同様に、単なる首長や行政のブレーキ役としての機能だけではなく、地方政治においてスピード感をもって大胆で適切なリスクテイクを推進する機能について言語化することには、大きな意味があるだろう。

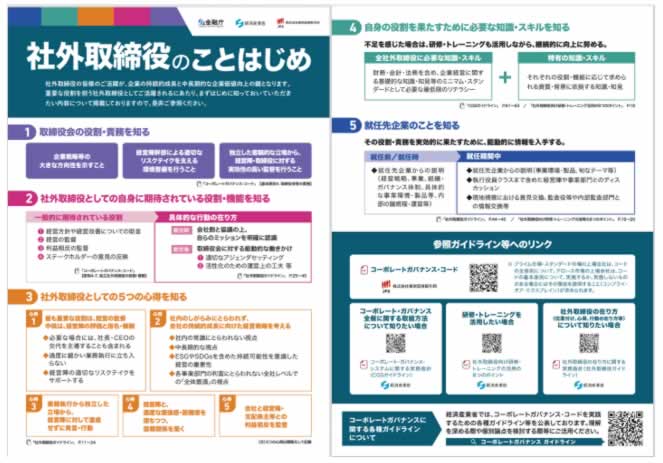

このことは同時に、地方議員に求められる役割が一層明確化されることにもつながると考える。これは、日本企業のコーポレートガバナンス改革で、大きく注目されてきた社外取締役と新たな地方議員像を重ね合わせることが有効と考えるからである。企業の社外取締役には、取締役会を通じて企業の経営を監督するとともに、社内にはない幅広い視点や洞察により、取締役会の議論に付加価値をつけることが期待されている(※11)。その背景には、日本企業は人材の流動性に乏しく、経営陣が自社内での経験しかないことが多いことから、社外取締役に対して社内の常識にとらわれない新しい視点を提供してくれるという期待がある。加えて、社外取締役は企業で長年構築されてきた社内の派閥や事業部間での利害対立にとらわれず、客観的および中長期的な視点で方向性を示すことができると期待されている。

日本の地方行政においても、所属する行政機関以外や民間での経験がない人材が多く、人材が固定化する傾向は著しい。加えて、いわゆる「縦割り行政」による部署ごとの利害対立や実態は民間企業以上に深刻であるといえる。だとすれば、これまでの行政の常識にとらわれない視点、縦割り行政の部門の利害にとらわれない「全体最適」の視点は、地方議員にも本来期待されるべき機能であり、行政府の長である首長だけでは果たせない重要な役割でもあると考えられる。

出所:経済産業省、金融庁、株式会社東京証券取引所「社外取締役のことはじめ」(参照日:2025年8月15日)

とはいうものの、社外取締役と地方議員を完全に同一視することもできない。その点については留意が必要である。留意すべき違いのひとつとしては、監督にあたって与えられる権限の違いである。社外取締役には経営の監督にあたって経営陣の指名・報酬決定を行う権限があるが、地方議会は首長の不信任決議のみであり、指名・報酬決定を行う権限がない点が大きく異なる。そのため、地方議員の執行機関等に対する監視機能を十分に発揮するためには、検査、調査、外部監査人への説明要求といった権限を活用するとともに、住民への積極的な情報発信によって有権者を巻き込む形で行政に働きかける手法をとることが必要である。

また、その選任のされ方についても大きな違いがある。社外取締役は建前上は株主によって選任されるのだが、実態としては経営陣が作成した議案が承認されることで選任に至る。地方議員は、行政機関やその長が直接選任に関与することはなく、有権者の選挙によって選任される。こうしてみると、地方議員は社外取締役以上に独立した立場から客観的な監視機能を果たすことが本来はできるはずである。一方で、企業の社外取締役選任には企業で不足するスキルを補完する、取締役会全体としてスキルの多様化を確保するという視点が反映されている。これに対して、地方議員選挙で有権者に候補者のスキル・マトリックスが示されるということは皆無で、地方議員のスキルの偏りを是正する術は今のところない。

上述のとおり、社外取締役と地方議員の権限や選任のされ方には大きな違いはあるものの、地方議員の役割を明確化し、意義や重要性を有権者に伝えるうえでも、社外取締役のあり方はわかりやすい比較対象になりうると考える。

地方創生に向けて地方議員に求められる役割に係る提言

繰り返すならば、地方創生に向けては、地方議会および地方議員が果たすべき役割について、大胆に再定義を試みる必要があると考える。

日本企業のコーポレートガバナンス改革においては、CGSガイドラインを通じて、取締役会の機能や取締役に求められる資質について改めて言語化がなされた。その背景には、外部環境の急激な変化に後れをとっており、人材の流動性が低く、大胆な意思決定が行われにくいといった日本企業の現状があった。このような課題を打破するために、独立した客観的な立場である取締役会の役割について、適切なリスクテイクを支える機能の明確化が進められてきたのである。

企業と同様に、地方自治体もまた、人口減少や地域経済衰退といった外部環境の急激かつ甚大な変化に加えて、硬直的な行政組織構造といった課題に直面している。このような状況において、地方議会が「行政の単なるチェック機関」にとどまっていては、地方議員が地方創生に向けた一翼を担うことは難しいと考えざるを得ない。

地方の停滞を打破するためには、地方議会の果たす機能を、単なる首長や行政のブレーキ役としての機能だけでなく、スピード感をもって大胆で適切なリスクテイクを推進する機能を明記したうえで再定義する必要がある。このように地方議会の機能を明示的に再定義することは、有権者が地方議員の役割と価値を認識する機会につながる。同時に、議員自身が自己の責任とやりがいを再認識し、自己研鑽や積極的な政策形成への関与といった形で、モチベーションおよび資質の向上につながっていくと考える。

「地方議員は何をしているのかわからない」という声や、「地方議員の数を徹底的に削減すべき」という声がある中で、地方議会の存在意義を問い直すことはもはや避けられない。しかし、安易な不要論に与してよいとは思わない。地方議会は多くの税金をかけて長年運営されてきた組織であり、行政機関と独立した立場で政策形成に重要な役割を果たすことができるはずの組織である。待ったなしの地方創生に向けて、地方議会と地方議員がその推進の一翼を担うことができる環境をつくるにはどうしたらよいかという視点で、地方議員のあるべき姿について継続して、調査研究を進めるとともに、その仕掛けづくりを担っていきたい。

(※1) 朝日新聞「全国16町村「トリプル無投票」 なり手不足限界、地方議会はピンチ

」(2023年6月5日時点)

」(2023年6月5日時点)(※2) NHK「議員3万2千人大アンケート

」(2019年1月~3月)

」(2019年1月~3月)(※3) 日本財団「18歳意識調査「第55回 –地方議会–」報告書

」(2023年3月17日)

」(2023年3月17日)(※4) 地方議会・議員のあり方に関する研究会「地方議会・議員のあり方に関する研究会 報告書

」(令和2年9月)によると、議員の職務等については、これまで必ずしも法律において明確にされていなかったことから、議員に対するイメージや議員活動に対する期待や評価において、議員と住民との間に乖離が生じているのではないかとの指摘がある。

」(令和2年9月)によると、議員の職務等については、これまで必ずしも法律において明確にされていなかったことから、議員に対するイメージや議員活動に対する期待や評価において、議員と住民との間に乖離が生じているのではないかとの指摘がある。(※5) 全国市議会議長会「市議会議員の属性に関する調査(令和6年7月集計)

」

」(※6) 全国町村議会議長会「第70回町村議会実態調査結果の概要 (令和6年7月1日現在)

」

」(※7) 総務省ホームページ総務省|地方自治制度|地方議会

(※8) 総務省「地方議会の運営の実態

」(2025年4月16日閲覧時点)

」(2025年4月16日閲覧時点)(※9) 経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 (CGS ガイドライン)

」(2022年7月19日)

」(2022年7月19日)(※10) 総務省自治行政局「地方議会に関する基礎資料

」(2019年6月)

」(2019年6月)(※11) 経済産業省「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針 (CGS ガイドライン)

」によると、社外取締役の人材市場の拡充のためには、法律上・実務上問題のない範囲で、経営経験者が積極的に他社の社外取締役を引き受けることが望まれる。特に、社長・CEO や CFO 等を退任した者は、経営トップとしての経験を通じて経営に関する幅広い視野や高度な見識を有しており、経営全般を監督する社外取締役として最有力の候補と考えられることから、他社の社外取締役への就任を積極的に考えるべきであるとされている。

」によると、社外取締役の人材市場の拡充のためには、法律上・実務上問題のない範囲で、経営経験者が積極的に他社の社外取締役を引き受けることが望まれる。特に、社長・CEO や CFO 等を退任した者は、経営トップとしての経験を通じて経営に関する幅広い視野や高度な見識を有しており、経営全般を監督する社外取締役として最有力の候補と考えられることから、他社の社外取締役への就任を積極的に考えるべきであるとされている。以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

未来社会価値研究所報(Annual report 2024-25)

1.巻頭言 覆される常識と社会価値を再構築する意義

2.改めて問われる企業価値評価のこれから

3.資本主義2.0:倫理資本主義社会を実現させる条件

4.コンプライアンス経営2.0

第1回/第2回/第3回/第4回/第5回

5.企業の社会的価値創造を推進する多元的企業価値評価

6.地域活性化に向けて“地方議員”に求められる役割とは