オピニオン

観光をドライバーとした地域振興の実現

2025年09月10日 濱本真沙希

地域振興の実現において、観光は重要な役割を果たし得る。しかしながら、観光の強み・弱みを正しく理解してうまく好循環を生み出さなければ、地域振興は実現されない。

本稿では、観光振興やその他の地域振興に携わる地方自治体に向け、観光をドライバーとした地域振興のあるべき姿について論じる。

1.前提:地域振興とは何なのか

近年、「地域に活力をもたらす」といった意味合いで地域振興という言葉が浸透しつつあるが、実はその定義はあいまいである。そこで、本稿では地域振興について論じるにあたり、地域振興を次のように定義する。

「地域振興とは、地域内の経済循環が活性化するとともに、有形・無形の文化的資本が保全・創出されることによって、地域に関わる人々のウェルビーイングを向上させることを目指す一連の取り組みである」

本稿では、「地域に活力をもたらす」ことを上記の通り解釈し、地域振興が経済的振興のみならず、文化的振興も志向した一連の取り組みであるという前提の下で論じる。

2.地域振興の強力なドライバー「観光」

観光は、地域振興を達成する上で重要な要素である。

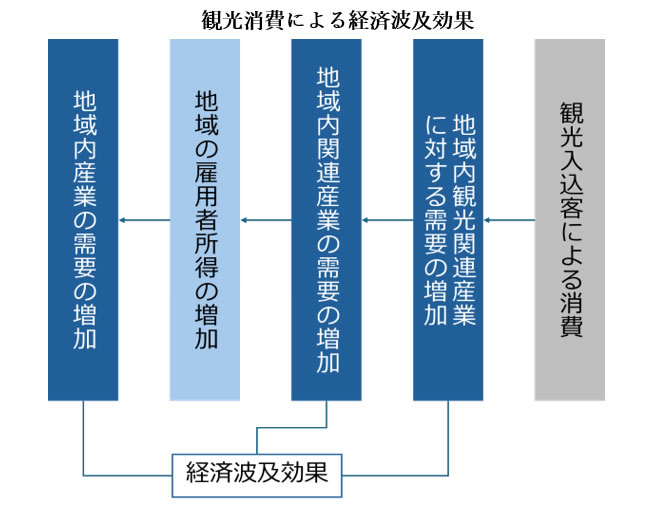

経済的視点においては、「地域に今あるもの」がそのまま資源となり、マネタイズ(地域外からの資金獲得)につなげられる点が観光の強みである。例えば「山」「海」「史跡」「祭り」など、地域の構成要素はそのまま観光客にとって魅力となり、入山料や拝観料のような形で地域外からの資金獲得につなげることができる。さらに、観光客が地域内で飲食・宿泊・購買を行えば、それらの収益も地域への金銭流入となる。これらの観光消費の原材料や物品そのもの(例えば飲食店で提供される野菜や土産として購入される民芸品)が地域内で調達されていれば、地域への経済波及効果はさらに拡大していく。

文化的視点においては、地域の関係人口が地域に対してより誇りを持てる、つまりシビックプライド醸成につながる点が観光の強みである。観光客が地域に価値を見いだし実際に来訪して消費を行うことによって、自分の地域のよいところを客観的視点から再発見する契機となるのである。

このように、観光は地域の経済的・文化的振興を促進する上での強力なドライバーとなる。

3.観光一辺倒のわな

前述の通り観光は地域振興に重要な要素であるが、観光施策を強化するのみでは地域振興はなし得ない。その理由は、観光産業の構造的特性と地域経済循環の役割にある。この2点について、以下にそれぞれ論じる。

第一に、観光需要は季節や曜日による変動が大きく、通年・平日での安定した需要の確保が難しい。例えば、海水浴場は夏、スキー場は冬といったように、一部の自然資源では特定の季節にのみ多くの観光客が来訪する。また、花火大会や例大祭のようなイベント型の観光資源の場合、観光需要は一年のうち数日に集中することになる。さらに、これらに当てはまらない史跡や博物館・動物園等の観光資源も、多くの場合長期休暇や週末に需要が集中する。こうした観光需要の特性は、正規雇用を生みづらいという観光産業特有の問題を生じさせる。そのため、観光需要がおおむね平準化されているという極めてまれな場合を除けば、観光産業が単独で地域の雇用創出、ひいては産業振興の切り札になるとは言えず、これのみで地域振興を成し遂げることは難しい。

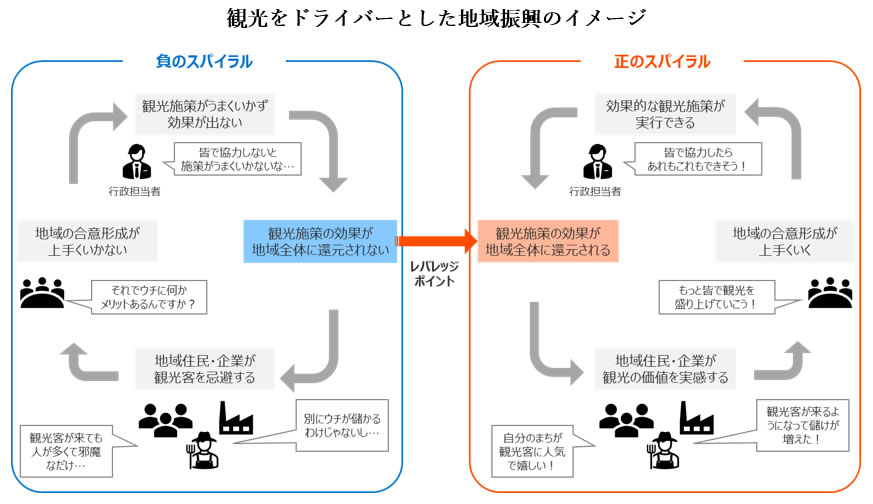

第二に、観光客による外部からの金銭流入があったとしても、その「受け皿」がなければ観光による収入は再び地域外に流出していく。例えば観光客が地域内の飲食店を目当てに来訪し消費を行ったとしても、料理の材料が地域外から調達されているのだとすれば、材料費は地域外に流出していることになる。この例では農作物に着目しているが、観光消費に係るあらゆる調達において同様のことが言える。観光消費によって地域内での経済循環がうまく促進されなければ、「観光客は多く来るのに地域の人の多くはあまりメリットを得られていない」といった状況が生じかねない。このようになってしまえば、地域住民は観光客の来訪を忌避するようになり、ウェルビーイングの低下につながる懸念さえある。近年取りざたされるオーバーツーリズムの背景には、このように地域住民が観光によるメリットを実感できないという問題が含まれるものと思われる。

4.観光の強みを生かした地域振興

ここまで、地域振興における観光の強みと構造的課題を述べた。本章では、観光の特性を踏まえ、地方自治体が「観光をドライバーとした地域振興」の全体設計を次のように行うことを提案する。

まず、観光施策を実施することによって観光による収入を増加させ、地域振興施策を実施するための原資とする。先に述べた通り、観光は地域資源をマネタイズする上で強力なツールとなる。この性質によって観光による収入を増加させれば、観光関連事業者からの税収増が期待できる。また、観光税・宿泊税を導入すれば、観光客からの直接的な税収も得ることができる。

次に、観光によって得られた財源を、地域振興全般に対して投資する。この際、投資先が観光関連産業に集中しないように留意する必要がある。なぜならば、観光収入が地域内に波及しなければ地域の経済循環は促進されず、観光によって地域が受けられる経済的な恩恵が限定されてしまうためである。結果的に観光産業の構造的課題によって観光産業自体も脆弱になってしまう懸念も生じる。したがって、この場合の投資先は、地域中小企業に対する支援、福祉施策の充実、農林水産業への補助など、地域内のあらゆる産業分野にまたがることが望ましい。

最後に、これらの「観光施策による地域への経済波及効果」を地域に対して絶えず発信する。観光施策を起点に地域経済が活性化され、観光による税収増→地域産業に対する投資→地域産業の盤石化を通して経済的振興が実現されることについて、地域住民が正しい理解を持てるようにするのである。地域住民が観光に対して示す理解度や満足度等をKPIに設定し、情報発信のあり方を見直していくこともよいだろう。

これらの一連の取り組みを通して、経済的振興によって住民が観光から恩恵を受けている実感を持つことができ、シビックプライドの醸成等の文化的振興が実現される。これらによって、地域に関わる人々のウェルビーイングが向上し、地域振興が実現されるのである。

5.地域は具体的にどうするのがよいか

ここまで述べた絵姿を実現する上で重要となるのが、「現状を正確に把握する」ことである。現状を正確に把握することは、的確に課題を分析して効果的な施策を立案するための第一歩となる。また、立場の異なる人・事業者同士が、施策の背景や方向性について認識を共有しやすくなる。この現状把握プロセスにおいて何を把握すればよいのかという点について、経済的な視点と文化的な視点からそれぞれ述べる。

経済的視点においては、何よりもまず「観光による収入がどのように地域経済に波及しているのか」を把握することが重要である。これには、経済波及効果分析と呼ばれる分析手法が有効である。経済波及効果分析では、観光による収入をインプットとして、地域内にどのような経済循環(=経済波及効果)が生じたかや、観光消費を賄う調達がどの程度地域内でなされているか(=域内調達率)を定量的に求めることができる。観光振興に取り組む地方自治体等では、既に経済波及効果分析を活用して施策効果を確認している事例もある。しかし本稿のポイントはあくまで「観光施策単体ではなく地域振興施策全体の投資対効果」を把握するために経済波及効果分析を活用する点にあることを強調しておく。

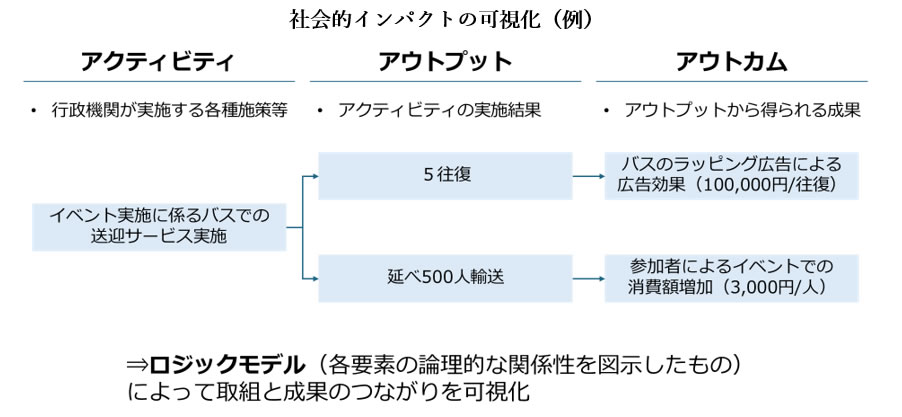

文化的視点においては、「観光施策によって地域住民のウェルビーイングがどの程度向上しているのか」を把握することが重要である。先に述べたような「地域住民の観光施策に対する理解度/満足度」の測定や、社会的インパクト評価と呼ばれる手法を用いた分析等が有効である。社会的インパクト評価では、例えば行政等が行う投資に対して、住民が得られるあらゆる便益を金銭価値に換算し、社会的投資収益率(SROI)として表現することができる。ここでも経済的視点を検討した時と同様、「観光施策単体による効果」を把握するのではなく、「地域振興施策全体による効果」を測定することが望ましい。つまり、観光による税収を原資として実施したあらゆる施策の効果を金銭価値に換算することによって、「観光をドライバーとした地域振興」全体の効果を推し量ることができるのである。

これらの2つの視点から効果やインパクトを測定することによって、「どのような施策・事業を行えば効果やインパクトを高めることができるのか」という検討に活用することも可能となり、地域振興の取組をより効果的に展開できるようになることも期待できる。

なお、弊社では上記の経済的・文化的視点を踏まえた観光施策の実行について、独自の分析ツールを用いて支援することも行っている。

昨今、インバウンド需要を中心に観光消費が活性化し、オーバーツーリズム(観光客の増加に起因する観光公害)等に対する懸念も多く生じているところである。地方自治体が観光の強みと弱みを理解し、観光の持つ真価をうまく引き出して地域振興を実現させるにあたり、本稿がなにがしかの助力となれば幸いである。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。