重要度を増す地域公共交通

過疎地を中心に乗合バスの減便や廃止が続いています。背景として、人口減少を受けた利用者数の減少や運転手の不足等が多くの識者から指摘されています。バス等の交通機関は、地域の経済活動や住民の日々の暮らしを支えるための極めて重要な基盤であることから、その維持は地方行政の大きな課題の一つとなっています。このため、足元では多くの市町村が、公共サービスの一環としてコミュニティバスやデマンド交通等を運行することで、地域の足となる地域公共交通の維持を図っています。

コミュニティバスは、「交通空白地域・不便地域の解消等を図るため、市町村等が主体的に計画し運行するバス」(国土交通省「令和7年版交通政策白書」)とされ、2023年度末現在で全国1,741市区町村のうち1,427市区町村で導入されています。他方、デマンド交通は、「利用者の要望に応じて、機動的にルートを迂回したり、利用希望のある地点まで送迎するバスや乗合タクシー等」(同)とされ、634市町村で乗合タクシーが導入されています(※1)。

こうした地域公共交通では、市町村が地元のバス会社やタクシー会社等に運行業務をする委託するケースと、市町村が直接運行するケースがあります(※2)。いずれにせよ、公共サービスとして、運行経費の一部が市町村の財政支出や国・県からの補助金で賄われており、そうすることで、利用者が支払う運賃が一定水準に抑えられるほか、地元住民や通学者、高齢者、身体障害者等を対象にした運賃の割引や無償化が行われるケースが多く存在します。

人口減少に伴って増える財政負担

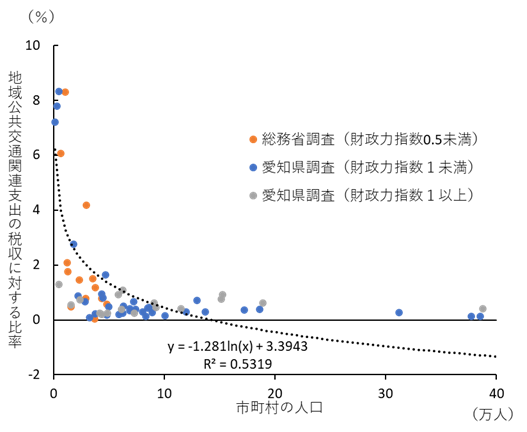

そこで、地域公共交通に係る市町村の財政支出の程度をみると(図表)、人口の多い市町村での支出額が税収の1%未満にとどまるのに対し、人口の少ない市町村の中には税収の数%を支出するケースがあり、人口が少ない市町村で、税収が乏しいなか財政面での負担が大きくなる傾向がみられます(※3)。この要因として、①過疎地では代替の交通機関が少ないため、市町村による地域公共交通の重要度が増すこと、②運賃の引き上げに限界がある一方、固定費等の運行経費の削減が容易でないこと、といった事情が考えられます。

| (資料) | 総務省「市町村別決算状況調」、総務省行政評価局「地域公共交通の確保等に関する実態調査」(2022年1月)、愛知県都市整備局交通対策課「愛知県内の市町村における自主運行バス等の運行状況について」(2019年5月調査)より作成。 |

| (注1) | 総務省調査は人口5万人未満(2015年)、財政力指数0.5未満(2015年度)、高齢化率26.6%以上(2015年)の市町村。 |

(注2) | 総務省調査の財政支出は、国・県からの補助金と特定財源等を除く一般会計分(2018年度決算)。 |

(注3) | 愛知県調査の財政支出は、他団体からの補助金を除く市町村の実質負担額(2018年度決算)。資料に財政支出の記載のない団体はサンプルから除いている。 |

(注4) | 人口が他市町村対比突出して多い名古屋市(約230万人)を除いて図示。近似曲線は名古屋市を含む財政力指数1未満の49団体で計算。 |

今後を展望すると、人口減少に伴って以下のような状況が予想されるため、地域公共交通を維持するための利用者や地域住民の負担は、過疎地を中心に増大していくと考えられます。

第1は、利用者数の減少です。利用者数の減少は、運賃収入の減少につながることから、市町村は、地域公共交通の運行に必要な経費を賄うために、①運賃の引き上げ、②割引等の対象の絞り込み、③財政支出の増額といった選択に迫られるとみられます(※4)。

第2は、税収の伸び悩みや減少です。市町村税収の内訳をみると、個人の所得等に課される個人住民税が3分の1程度を占め、固定資産税が4~5割を占めるため(※5)、人口の減少や高齢化は市町村税収にとって大きな減少要因となります。この場合、地域公共交通に係る財源を確保するために、市町村には、①他の公共サービスの削減、②新たな収入源の確保といった対応が求められます。その際、後者の一環として、市町村が自らの裁量で新たな税目や上乗せ税率(超過課税)を定めて住民に課すことのほか、ふるさと納税の活用、コミュニティビジネスの促進などが選択肢になります。

加えて、以上のような利用者負担や地域住民負担への増加圧力を高めかねないのが、人件費を中心とする経費の増加です。乗合バス事業の運行経費(運送原価)の内訳をみると(※6)、5割~6割程度を人件費が占めます。一方、先述の通り、過疎地を中心とする乗合バスの減便や廃止の主な要因として、運転手の不足が指摘されており、このことはコミュニティバス等の地域公共交通においても例外ではありません。とりわけ過疎地では、若い世代を中心に人口の減少が著しく、官民を問わず働き手そのものの確保が困難になるとみられ、運転手を確保するには、賃金をはじめ待遇面の相応の引き上げは避けられないと考えられます。

エネルギーの地産地消と地域公共交通による後押し

こうした状況下で地域公共交通を維持する方策として、市町村が直接運行するケースを中心に、近隣の市町村と連携して広域で運行することで、保有する車両等の資産効率を高めること等が考えられます。しかしながら、より根本的には、利用者の増加によって収入が増え、地域住民の所得の増加によって税収が増えることが重要であり、それが最良と言えるでしょう。利用者の増加や地域住民の所得の増加に向けて、とりわけ過疎地においては、自然環境という資源を活かした地域活性化が重要となります。

この点、従来から取り組まれてきた農林水産資源や観光資源の活用に加え、今後は、再生可能エネルギーを生み出す森林資源や水資源の一段の活用に、官民をあげて取り組むことが求められます。地域住民の生活や経済活動で使うエネルギーを、従来の化石燃料由来のエネルギーに替えて地産地消することで、地域外への所得の流出を抑制できるほか、地産したエネルギーを地域外に移出すれば、地域外からの所得の増加も期待できます。その際、地域公共交通で使う車両のEV化等によって、地産したエネルギーの地消を後押しすることが考えられ、この場合、将来の化石燃料の価格次第では、運行経費の1割程度を占める燃料費を軽減できる可能性も期待できるでしょう。

| 2023年度末現在のコミュニティバスおよび乗合タクシーの導入市区町村数は、国土交通省「令和7年版交通政策白書」による。 | |

| 地域の事情に応じて有償のケースと無償のケースがある。 | |

| 市町村の大半を占める財政力指数が1未満の市町村の場合。 | |

| 国や県からの補助金を増額する選択肢は排除できないものの、公共サービスからの受益と負担の関係性が曖昧になるため、住民自治や効率的な財政支出といった観点からは、好ましいとは言えない。 | |

| 事業用である「償却資産」を含む。個人の不動産が多く含まれる「土地」と「家屋」の合計では3割強。 | |

| 国土交通省「乗合バス事業の収支状況について(令和5年度) |

本コラムは「創発 Mail Magazine」で配信したものです。メルマガの登録はこちらから 創発 Mail Magazine

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。