オピニオン

【発達障害の早期発見・早期支援】

②社会的損失とインパクト

2025年07月24日 石塚渉、小幡京加、杉原絵美

本コラム第1回では、子どもの発達障害の早期発見・早期支援に向けた自治体・医療機関・保護者や家族といった各関係者における課題について解説した。第2回となる本稿では、人手不足等が原因となって発達障害の早期発見・支援が遅れることによる社会的損失について取り上げるとともに、早期発見・早期支援を起点とした社会的インパクトの可視化の重要性について示す。

発達障害の発見・支援の遅れによる社会的損失

発達障害の発見・支援が遅れることによる影響は、学習面の遅れにとどまらず、大きな社会的損失を生み出す可能性がある。例えば、自閉スペクトラム症(Autism Spectrum Disorder: ASD)、注意欠如・多動症(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: ADHD)といった発達障害の場合、非難されたり失敗したりすることが多くなり、自己評価も低下することでうつ病や不安障害といった二次障害を引き起こしやすくなる。例えば、ASDの方のうち、約42%に18歳までにいじめられた経験があり、約19%に不登校歴があるといった調査結果もあり、社会的にも二次障害を防ぐ仕組みが必要である。(※1)

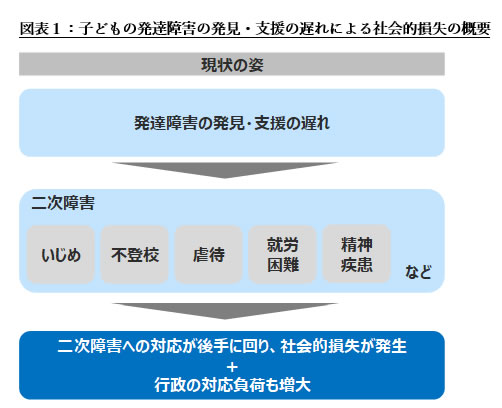

また、成人となった後に、就労困難につながることも懸念される。仕事の能力は十分に有していたとしても、上司や同僚との対人関係に難しさを抱え、仕事や会社に定着ができない事例も多いと考えられる。発達障害の発見・支援の遅れは、いじめ、不登校、虐待、就労困難、精神疾患といったさまざまな二次障害につながりやすく、結果として二次障害への対応も重なることで社会的損失が発生するとともに、行政における対応の負荷も大きくなると想定される。

発達障害の早期発見・早期支援による社会的インパクト

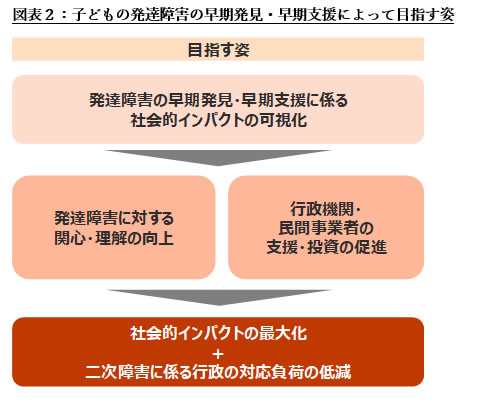

一方、発達障害の発見・支援の遅れに起因する二次障害に着目するだけでなく、発達障害を早期に発見し、支援することでもたらされる社会的インパクトを可視化することも意義があると考えられる。社会的インパクトを可視化することで、発達障害への関心や理解を高めるとともに、発達障害に起因する課題への行政機関および民間事業者の支援や投資を促進することができる。社会課題へのアプローチによるインパクトの可視化による投資促進の事例の1つとして、日本における「再犯防止活動における民間資金を活用した成果連動型民間委託事業(SIB事業)」について紹介する。このSIBは、「①高い再犯率や若年者の失業、困窮家庭児童の教育機会の不平等、あるいは路上生活者やニートの増加といった社会課題を解決するために、②行政機関と契約を交わした民間団体が実施するサービスに対して(官民連携)、③行政が成果(アウトカム:outcome)に応じた支払いをする、④投資スキームの一形態」であり、再犯防止に関する成果指標を設定することでインパクトを見える化し、民間投資を促進するものである。(※2)発達障害においても、介入しないことにおける社会的損失を可視化し、アプローチの効果の見える化を進めることによる社会課題解決に向けた投資促進につなげることができると考える。

また、具体的な解決の方向性として、少子高齢化が進む日本においては、人材不足はあらゆる側面で顕在化しており、発達障害の早期発見・早期支援においても専門人材の負荷を低減する対応が求められる。例えば、民間事業者におけるデジタル技術等を活用した本課題へのアプローチが解決策の一つとして挙げられる。自治体と民間事業者によるデジタル技術等を活用した取り組みの詳細については、次のコラムで解説する。

(※1) 昭和大学発達障害医療研究所、昭和大学付属烏山病院 太田晴久「大人の発達障害について」(2024年10月12日)

(※2) みずほ情報総研株式会社「法務省再犯防止活動における民間資金を活用した成果連動型民間委託契約方式の案件組成のための調査研究に係るコンサルティング業務調査等結果報告書」(2020年3月)

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

発達障害の早期発見・早期支援

・①現状の課題

・②社会的損失とインパクト

・③先進技術の活用に向けて