庁舎において未来志向の働き方とサービス提供の仕方を実現しようとすると、求められる機能が変わる。本稿では、庁舎の主要な機能である窓口機能および執務機能について述べる。また、未来志向の働き方とサービス提供の仕方は、庁舎の規模等にも影響を与える。

(1)機能の変化と規模への影響

①窓口機能;簡便な手続きと親密な相談

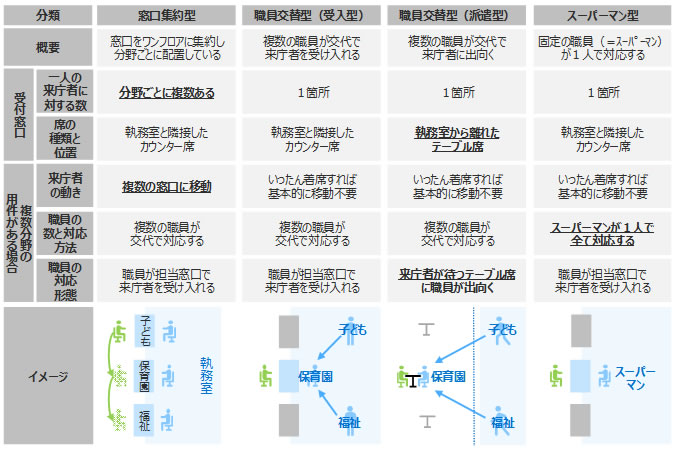

窓口機能を刷新する上で最も重要なのは、来庁者の利便性を高めることである。有力な方法として「ワンストップ窓口」が挙げられる。ワンストップ窓口には、さまざまな形態があり、ワンフロアでワンストップ窓口を実現する形態(窓口集約型)もあれば、来庁者がいったん座席に座ったら、そこから基本的に動く必要のないワンストップ窓口もある。例えば、市川市の庁舎では、来庁者がそれぞれの窓口を自身で回るのではなく、来庁者は動かずに待機し職員が出向いて対応する(※1)。

出所:日本総研作成

窓口予約システムを導入することにより「待たない窓口」を実現することも有用である。待ち時間が大幅に減れば、ロビーの在り方が変わるであろう。今後は、ファーストフードやカフェのモバイルオーダーのように、必要な書類等を短時間に受け取ることが可能になるであろう(将来的には紙の書類自体が不要になると考えられる)。

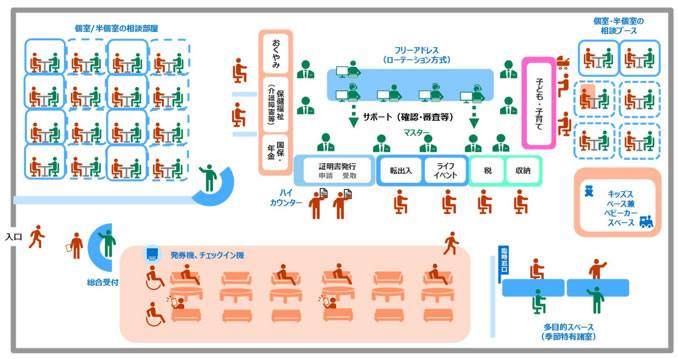

宮崎市では、2024年3月に「宮崎市新庁舎建設基本計画」を公表した。ここでは、複数の用件があっても可能な限り一カ所で全ての個人手続きが完了するワンストップ窓口を導入すること、窓口の待ち時間を短縮するために予約制を導入することなどが示されている。特筆すべきは、各分野に精通する「マスター」という職員が、バックヤードの職員によるサポートを受けながら、原則一人で担当分野の手続きに全て対応することを目指している点である(※2)。

出所:宮崎市新庁舎建設基本計画(2024年3月宮崎市) p.7

p.7

p.7

p.7変わるのは手続きだけではない。オンライン手続きの浸透等により、手続きのための来庁者数が減少することが見込まれる。そのため、庁舎では対面での相談を希望する来庁者に対して寄り添った対応を強化することが求められる。今後は、銀行の資産相談ブースのように、プライバシーに配慮した、ゆったりとした空間や、市民が抱える複雑な課題・悩みに応談する人材の配置や体制の構築が重要となる。

さらなる利便性を追求する場合、庁舎ではない場所で窓口サービスを提供する方法も考えられる。例えば、市民に庁舎に来てもらうのではなく、「市民に出向く移動する窓口」である。長野県伊那市では、路線バスとして運用している車両にテレビ会議システムなどを搭載し、路線運行のない時間帯に地域に出向いて行政サービスを提供し、「モバイル市役所」を実現している。りそな銀行でも、トラックを改造した移動型店舗によるサービスを提供している。高齢者や身体の不自由な方など、市役所まで出向くことが困難な方などにとっては特に便利なサービスであろう。

専門的な相談サービスを窓口で提供している事例もある。支所や公民館にオンライン相談ブースを設置し、本庁舎にいる行政職員とオンライン相談できるサービスを提供している自治体もある。銀行でも、支店にオンライン相談ブースを設置し、本店の行員とオンライン相談できるサービスを提供している銀行がある。

②執務機能:自律的かつ創造的な環境

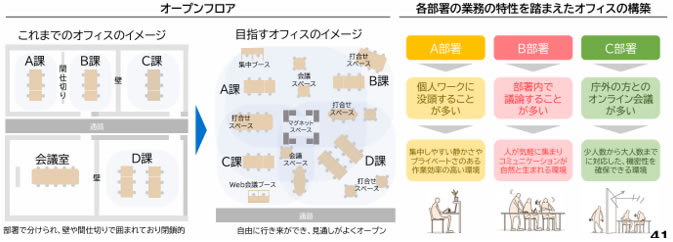

執務機能において重要なのは、行政職員が働きやすい環境をつくることである。そのためには、業務内容等に応じて、時間と場所を自律的に選択できる働き方(ABW:Activity Based Working)を実現することが有効である。固定席を廃止しフリーアドレスを導入したり、集中ブースやWEBでの打ち合わせが可能な防音ブース等の多様な執務環境を設けることで、職員の創造性を刺激したり、生産性を高めることができる。

さまざまな職員によるコミュニケーションや庁内部署間の連携・部署の結束を促すために、座席の運用や動線・レイアウトを工夫したり、マグネットスペース(※3)を設けたりすることもよいだろう。また、光や風、緑を取り込むことでウェルビーイングな働き方を実現することができる。

例えば、県庁舎の再整備を検討している埼玉県では、コミュニケーションの活性化やスペースの有効活用を図るために、執務室は間仕切りのないオープンな空間として各部署のスペースを融合させることを想定している。融合させることで、職員が他部署の職員と、挨拶や休憩時間中の雑談等を通じてコミュニケーションしたり、互いの働き方を理解したりしやすくなる。その結果として、部局横断で業務にあたる際に必要となる円滑な連携の基盤(土壌)を築くことを目指しているのである。また、各部署の業務の特性を踏まえたオフィスを構築する考えを示している。

新庁舎の整備を契機に、ユニファイドコミュニケーション(※4)を導入している自治体もある。例えば、中野区では、マイクロソフト社のユニファイド・コミュニケーションツールを導入した。鳥取市では、シスコシステムズ社のユニファイド・コミュニケーションツールを導入した。このように、新庁舎移転を契機に、職員の新しい働き方を実現し、生産性の向上やコミュニケーションの効率化を図っている自治体がある。

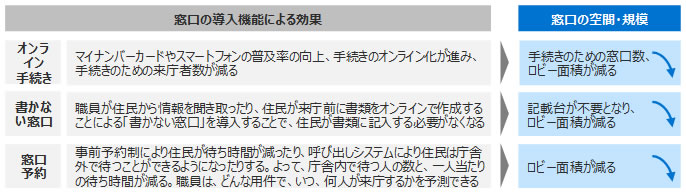

③規模の見直し:コンパクトな庁舎の実現

窓口機能では、オンライン手続きの進展による来庁者数の減少、書かない窓口や窓口予約の導入を踏まえると、窓口ブースや記載台、ロビー面積を減少させることが可能となる。削減した分の面積は、例えばベビーカー置き場や子どもが遊びながら待つことができる空間に転用できるであろう。

出所:日本総研作成

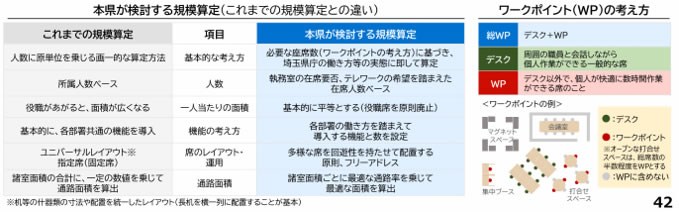

執務機能では、いわゆる国交省基準に準じて、職員数に対して原単位を乗じる画一的な方法により、執務室の規模を算定することが一般的であった。この方法は、役職者に対してゆったりとしたひな壇の席を与えることを想定し、役職が上がると、一人当たりの面積が大きくなることを念頭に置いている。

他方で、民間企業においては、コミュニケーションの活性化を目的として、社長や役員も含めて個室やひな壇を廃止する事例がある。個室やひな壇を廃止し、一席当たりの面積は、基本的に平等としているのであるが、その結果、スペースを捻出することができる。また、テレワークを推進している民間企業においては、従業員数ベースではなく、出社人数ベースで座席数を設定し、座席数を減らすことでオフィスの面積を大幅に縮減している事例もある。現在、オフィス面積のコンパクト化を図る民間企業は増えており、削減した分の一部の面積をマグネットスペースやリフレッシュスペース等の付加的な機能に転用している事例もある。

埼玉県では、県庁舎の再整備の検討において、上記の考え方を取り入れた新しい規模算定を行う考え方を示している。具体的には、執務室の規模の算定に際しては、DXやテレワークの推進等を踏まえ、登庁人数を基に検討すること、一人当たりの面積は基本的に平等とすること、部署ごとに機能を設定することなどであり、これらの考え方により、執務室の規模のコンパクト化を図ることを示している(ただし、埼玉県では、「コンパクト化のみを追求すると、業務の効率性・快適性が損なわれる」として、働きやすさの向上を図るために集中スペース等を設置し、面積が増加する要因もあると整理している)。

以上のように、庁舎の規模はコンパクト化し得るが、筆者らは、コンパクト化することに伴う方向性として、大きく2つの方向性があると考える。

一方は、コンパクト化することで財政負担を軽減し、その浮いた分のコストを新庁舎に導入するデジタルツールのための投資に回したり、他の政策課題に充てたりするという方向性である。もう一方は、コンパクト化した分、市民共創のためのスペースや、職員の福利厚生や付加的な機能を追加するという方向性である。これらの2つの方向性は、相反するものではなく併存し得る関係性であり、双方を採用することも可能である。

④庁舎の役割の変化

変化するのは庁舎の機能と規模だけではない。未来志向の庁舎では、その役割や位置づけ自体も変わるであろう。

窓口サービスがオンライン化すれば、庁舎は「手続きを行う場」ではなくなり、「住民と共創する場」になることが考えられる。住民と職員が、都市の模型を取り囲み、まちづくりについて意見交換し合う、そういった光景が庁舎のロビーで見られるかもしれない。

また、職員がテレワークを行うことで、庁舎は働く場所の選択肢の一つとなり、登庁する意味が求められるようになる。また、今後は、職員が手続きの処理や事務作業から解放されるようになる。そのような変化の結果、庁舎は「対面でディスカッションする場」になるであろう。複雑な政策課題について、クリエイティブに考え集中的に討議する、そういった光景が日常的に見られることに期待したい。

⑤組織風土の変化

庁舎の空間が変化することで、行政の組織風土が変わるであろう。部署ごとに諸室があり、廊下や壁等で仕切られていた従来型の庁舎では、さまざまな部署の連携は促されにくい。オープンフロアとして、各部署が融合するオフィスとすることで、職員同士、挨拶を行う文化が生まれたり、互いの働き方を理解したりしやすくなり、連携が促される。また、プロジェクトルームを設置すれば複数の部署が協働しやすくなる。

最終的には、縦割りの組織風土が打破され、部署同士が横断的に連携し合う組織文化を根付かせることが理想的である。役職者の個室を廃止し、職員と役職者の物理的な距離を縮め、気軽にコミュニケーションできるようにすることで、風通しのよい組織文化の形成につながる可能性もある。「空間を変えれば、組織文化がすぐ変わる」とは言わないが、未来志向の庁舎の大きなアウトカムは組織文化の変化なのである。民間企業においては、オフィスの改革を組織文化の変革につなげている例もある。空間の持つ力を筆者らは信じている。

(2)民間企業がヒントになる

本稿では、民間企業の事例を紹介しつつ、これからの庁舎の機能や規模について述べた。その理由は、未来志向の庁舎を検討するヒントは、窓口サービスを提供したり接客したりする民間企業の店舗やオフィスにあると考えるからである。

次稿「その3」では、そのような未来志向の庁舎を検討し実現するためのポイントについて述べる。

(※1)https://www.city.ichikawa.lg.jp/sys07/0000395160.html

(※2)https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/7/9/1/5/7/8/_/791578.pdf

(※3)磁石に引き寄せられるように、自然と人が集まる場所

(※4)電話・メール・テレビ会議・Web会議などの様々なコミュニケーションツールを統合し、効率的なコミュニケーションを実現したシステムやサービス

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その1

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その2:機能と規模

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その3:実現プロセス