日本総研ニュースレター 2008年9月号

自治体で進むごみの“脱焼却” -官民協働で低炭素型ごみ処理システムを-

2008年09月01日 石田直美

廃棄物のリサイクルは、石油や金属等幅広い資源の価格高騰により、環境対策から戦略的資源確保の位置づけへと重要性を増している。しかし、主として一般家庭から排出される一般廃棄物のリサイクル率は19.6%(平成18年度実績、環境省調べ)に止まり、産業廃棄物(51.9%、平成17年度実績、環境省調べ)に比べて遅れている。重量比で可燃性の一般廃棄物の約半分を占める生ごみのリサイクルが難しいためである。

下水道や食品廃棄物の分野では、廃棄物を嫌気発酵してバイオガスを得る技術がすでに実用化されており、それを精製したメタンガスは都市ガス代替のカーボンフリーエネルギーとして活用され始めている。しかし共通の技術が使えるはずの生ごみには異物が多いこと等から、適用が難しいとされてきた。

結局、生ごみは減容化や衛生処理を主目的に焼却処理する自治体がほとんどであるが、焼却施設に対する住民反対は根強く、苦慮するケースが多い。また、CO2を大量に発生させる焼却施設は、温暖化対策の面からもそもそもあまり増やすべきではない。

こうした中、バイオガス化施設と焼却施設を組み合わせたコンバインドシステムが、焼却施設の規模縮小とCO2削減を両立するものとして注目を集めている。日本総研の試算では、焼却対象ごみの2割をバイオガス化して活用すると、全量を焼却・発電利用する場合に比べて3割以上のCO2削減効果が得られる。現在発電利用されていない施設も含め、全国で採用されれば、年間750万トンのCO2削減効果が見込まれる。これは一般家庭からのCO2排出量の約5%に相当する量だ。

ただしコンバインドシステムの導入にはいくつかの検討課題がある。第一は、焼却施設の確実な縮小である。一般廃棄物処理には高い安全性と確実性が要求されるため、実績の少ないバイオガス化施設は処理システムの中核には位置付けず、結果として焼却施設を全量処理できる規模で整備することを検討しがちである。しかしこれでは二重投資となり、住民の理解は得られない。

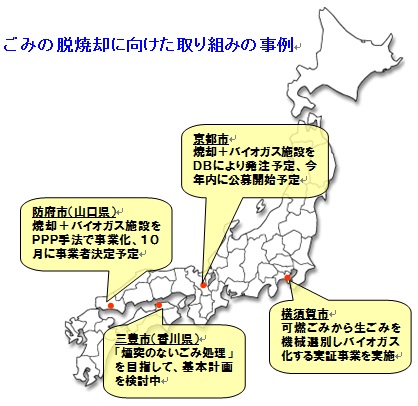

焼却施設の縮小は、選択対象の技術や市民による分別状況等を踏まえた技術評価およびリスク評価を事前に行うことで解決できる。例えば日本総研が現在手がける山口県防府市のプロジェクトでは、ごみの機械選別の導入等により、焼却処理施設の規模を2割以上縮小できると見込んだ上でシステム全体を設計している。

第二は、技術リスクの低減である。自治体では現状でも技術者不足の上、今後数年間で大量に退職者が発生するため、独自で管理運営を続けるのは難しい。発注者が設計から管理運営まで全面的に責任を負う従来方式ではなく、設計・施工一括(DB)発注方式やPFI等の官民協働方式の導入が欠かせない。

第三の課題は、バイオガス化後に残る残渣(特に消化液)の処理である。液肥として農地還元するケースもあるが、都市部では既存の水処理施設(下水処理場やし尿処理施設等)の活用が現実的だろう。これらの施設はもともと余裕があることが多い上、将来は人口減少等によって一層の余力が生じるはずだ。

環境省は、バイオガス化施設を計画する自治体に対し、廃棄物処理施設への交付金の率を1/2(通常は1/3)に高めて導入を奨励している。全国の自治体でバイオガス化の導入が進めば、さまざまな関連技術開発が進むことにもなる。地球にも住民にもメリットの大きいシステムとして、「焼却施設のないごみ処理」は、今後ますます重要性を増すはずである。

※執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。