クローズアップテーマ

第3回 暗黙知と形式知の境界 【大林 正幸】(2008/10/28)

2008年10月28日 大林正幸

1.暗黙知

私達は、「言葉」を通して考え、また、自分の思いを伝えるのだが、実際のところ、言葉では表現できないものも多い。言葉で表現し伝えることのできる領域を形式知の領域とし、言葉だけでは伝えることのできない領域を暗黙知の領域として分けてみることができる(注1)。

例えば、藤沢周平氏の小説に隠し剣シリーズがある。この中に「盲目剣谺返し」があるが、この小説も読まれた瞬間から、小説は作者を離れて、個々の読み手の意識のなかに「盲目剣谺返し」の世界が創造されていく。この小説は、山田洋二監督で、映画にもなった。この段階で、更に、また別の解釈で世界が創造されていく。その映画を見た人は、更に、小説を読んだイメージとは異なる別の世界を意識の中に描きだす。この過程、藤沢周平氏が描いたイメージが、小説の中で「言葉」に変換された時点で、読み手は、自分の過去の記憶の断片を想起させ、記憶を新しい文脈で再編集し、創造的活動を繰り返していく。

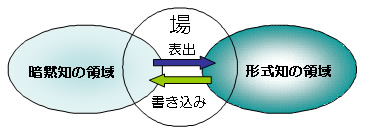

暗黙知の領域から形式知領域へ、また、形式知の領域から暗黙知の世界へと、ダイナミックに行き来することにより、創造的に変化していく。

これを、経営の視点で見ると、形式知の領域から暗黙知の世界へと、ダイナミックに行き来する「場」を作り、「場」を活性化し、創造的な活動を促す仕組みつくりと運用を実践することこそマネジメントの重要な課題となる。

暗黙知の領域と形式知の領域との境目、この境界こそが、創造的なダイナミズムを生む「場」である。暗黙知の領域は、誰も見えないこと以上に、本人も外からの呼びかけがなければ気がつかない領域でもある。したがって、暗黙知の世界に、痕跡を残し、また、何かを潜在意識の中に書き込む「場」が意味を持ってくる。「場」は、空間的、時間的に特定化された舞台である。

2.「場」のマネジメント

暗黙知の領域と形式知の領域とを跨ぐ「境界」である「場」を、各人の潜在意識のなかにある記憶を想起させる舞台装置としてうまく演出することができれば、創造的活動を成功させることに近づく。

例えば、創造的活動がとりわけ重要な商品開発での「場」つくりを見てみよう。この「場」のマネジメントを、本田技研の吉田恵吾氏は、共創の場のマネジメントと呼んでいる。そこでは、潜在意識に働きかける3つのポイントがあると言う。(1)類似をさがす、(2)関係性を見つけ出す、(3)形のイメージを生成する、である。各人の意識の奥にあるものを顕在化させ、表出させるには、潜在意識にある記憶と想起させる、きっかけつくりが共創のマネジメントの要諦と読み取れる(注2)。

例えば、「場」を、知識を与える目的として位置づければ、その場では、やってみせる、ということが中心になる。また、過去の身体的記憶と関連させ、あらたな技術を会得させるのであれば、やらせてみる、まねをさせる、おだてる、などが中心となる。更に「場」を創造的に具体的な新しいものを表出させることを目的とするならば、ワイガヤで、「言葉」として発言させることで、潜在意識の記憶を言葉の刺激により想起させ、あらたな視点で編集させる機会を数多く与えることで、表に引き出す。

「場」のマネジメントがうまいひとは、リーダーシップのある人ということになる。暗黙知の領域と形式知の領域の境界をマネジメントすることが、創造力のある活気のある組織作りを可能にする。

3.リソースの蓄積の大切さ

注意しなければならない重要な点がある。それは、過去の記憶(身体的に覚えている記憶を含めて)があることを前提にしなければ、いくら刺激をあたえても創造的なものは生まれない可能性が高い点である。問題対処への思考は、現状分析、問題点の明確化と対応というプロセスではなく、逆に、対応可能かどうかの視点で、はじめて、問題点が認識できるのが普通である。過去の経験・知識による手がかりがなければ判断を誤る可能性は高い。例えば、商品開発やサービス商品の開発の場合で、経験の少ない新入社員やビジネスに関心の少ない大学生を交えてワイガヤをやる場合は、刺激を受け創造的活動を担うのは開発担当者自身であり、新入社員や大学生は、情報やアイデアの提供者であることに留意しなければならない。彼ら自身が、ワイガヤを通して、具体的な製品やサービスのビシネスプランを作成することは難しい。なぜなら、刺激を関連付けて生み出すための、想起の対象となるビジネス活動の記憶の蓄積が少ないからである。

この記憶の蓄積がリソース(資源)の厚みであり、獲得に時間がかかる。

技術資源でも、技能といわれる分野は、「匠」の世界といわれるように、技能を伝承させていくのには時間がかかる。先輩のやり方を見て「盗め」などと言われるように、伝承のための手順や方法を確立させている会社は少ない。この結果、これまで、特に長期的視野で体系的に技術の継承に取り組むことを意識しなくて良かった会社でも、競争力の源である技能の担い手であった団塊の世代の大量退職に直面し、技術の伝承に危機感を覚えている会社も多い(注3)。

リソースを蓄積していくことを戦略の柱として考えれば、長期的な視点で目先の活動がどんなリソースの蓄積につながるのかを、絶えず、考え続ける能力を経営陣が持たなければならない。リソースが必要なときは、外部から調達すればよいという考えに立つと、「場」は、創造の「場」でなく消費するだけの「場」となる危険もはらむ。

(注1)マイケル・ポランニー[2003]『暗黙知の次元』ちくま学芸文庫

(注2)吉田恵吾[2001]『共創のマネジメント―ホンダ実践の現場から』NTT出版

(注3)「特集 技能伝承を体系化せよ―ベテランのノウハウを着実に残す」『日経情報ストラテジー』17(10): 139-150