プロフェッショナルの洞察

リサーチ・コンサルティングの仕事を通じて見える世界 第3回 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること (3)

2007年07月01日 新保豊

■経済的価値に加え、社会的価値を模索する

好景気で、企業業績がよければ、コンサルタントは不要になるのでしょうか?

実態は好景気のときのほうが、コンサルタントの仕事は多いと思います。不況時、企業は外に出て行く経費を切り詰めようとしますので、一部の企業ではコンサルタントはお払い箱になっていたことでしょう。リサーチ・コンサルティングの仕事もコモディティ化してくれば、好況・不況の波をもろに受けるようになります。コンサルタントに限らず、エンジニアやデザイナーでも、医者や弁護士であっても、差別化され一定以上の価値(バリュー)をクライアントや社会に提供できなければ同様です。サービスや知識を生業とする仕事に従事する人は、年々増えていくことと思います。その際そこでやっていくには、〔A〕自身のポジション(立ち位置)決めと、〔B〕活用可能な資源の投入・配分の仕方が、大きなポイントになるでしょう。

前者〔A〕は、その業界や産業の構造、あるいは自身の仕事のスタンスで決まるようなものです。例えば、マーケティングの専門家として振舞うには、差別化された知識と経験があれば、一定市場の中でプロフィットを手にできます。しかし、その市場に多くのマーケターが存在し競争が激しければ、そこで頭角を現すのは大変です。医者でも弁護士でも同様です。自身の属する市場の構造が、規制業種か自由競争業種か、あるいはそこでやっていく際に自身が提供できる商品やサービスにはコスト競争力があるのか、それともコストを超えた競争優位が存在するのか。こうしたことが常に問われるわけです。また、その市場や業界は常に変化して行きますので、それに柔軟に自らを合わせていけるか(スケーリングしていけるか)どうかも大事です。

後者〔B〕の活用可能な資源とは、知識や技術、あるいは人的なネットワークなどのことです。自身の武器(矛と盾)を毎日磨き上げ切れ味をよいものにしておき、いざとなった時には、それで問題を一刀両断できる(問題の核心を突くことができる)ようにしておけるかどうか。自身の資源そのものの量と質を高め、その上でその資源をいかに効率的かつ効果的に配分できるかがポイントになります。

コンサルタントには、どのような人がいるのでしょうか?また、いかなるコンサルタントが必要とされているのですか?

コンサルタントにもいろいろいます。マーケティングに強いコンサルタント、技術に強いコンサルタント、財務に強い者、人事・組織に強い者といった具合です。しかし、クライアント企業にとっては、最終的に最も重要なことは、競争優位を築き、財務的には企業価値を高めることに尽きます。では、こうした状態はいかになされるのでしょうか。それには自社のポジションを左右するマクロ環境的なマネジメント(⇒〔A〕)についての素養・経験が欲しいところです。言い換えますと、自身が仕事としている業界を取り巻く動きや状況が分かっているということです。

加えて、企業価値を高め競争優位を確保することは、総力戦ですので、クライアント企業が価値を生むためのバリューチェーン(企画、マーケティング、研究開発、製造、流通、販売・サービスなど)を構成するさまざまな知識と経験を積んでおくこと、つまり、こうした資源(⇒〔B〕)を獲得し利用できるようにしておくことが望ましいわけです。

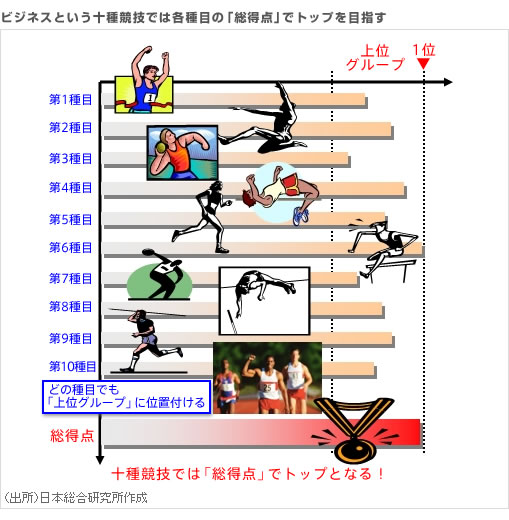

一連のチェーンとは、陸上の十種競技のようなものです。米IDEO社のトム・ケリーが言うように、十種競技という陸上競技では、総得点が高い者が勝利をおさめます。同様に、企業の競争の舞台でも、総合的なパワーを発揮できるところが勝つのです。従って、どこか(1~2ないし3程度の)特定の業界・産業に強く、その企業のバリューチェーンの要所要所をたくさん知っていること、経験していることが、クライアント企業を勝利させる(企業価値を高め、競争優位を構築する)ことにつながるのです。この総得点を高めることを、個人(あるいはチーム)レベルで常に心がけておくことが求められるわけです。

これからは単なる専門家では、激しい競争に埋もれてしまうことでしょう。トフラーの言う「知識経済社会」とは、そのような時代が訪れていることを意味するのでしょう。クライアントの企業業績とは、以上〔A〕と〔B〕の2つの観点からの帰結とも言えるのです。この2つの点を自ら体現できるようになれば、きっとクライアント企業にも社会にも、より価値ある存在になれるのではないでしょうか。

一方で企業も、あるいはどんな職業人(プロフェッショナル)であっても、経済価値を追求するだけではなく、社会的価値をもたらせるかが重要なことだと思います。経済的基盤をつくることは、サミュエル・スマイルズ(スコットランド生まれの作家・医者)の「自助=Self Help」の精神につながるものです。自立・自助は企業やプロフェッショナルの原点でしょうが、それがあってこそ社会的価値をもたらすことができると私も思います。「神の見えざる手」で有名な経済学の父アダム・スミスも、他者への共感や配慮なしには社会秩序は維持できないと考えていたようです。この他者への共感や配慮は、社会的価値を形成するキーワードになっているものと考えられます。

ここでいう社会的価値とは、どういうことなのですか?

企業業績を向上させることは、コンサルタントというプロフェッショナルの仕事・使命ではあります。しかし前言のとおり本来、企業は経済的価値だけを求める存在(エンティティ)ではありません。経済的価値を最大化するには、例えば、グローバル市場などでは企業の行動規範が問われます。『フラット化する世界』の著者トーマス・フリードマンは「消費者が何かを買うと決めることは、企業理念そのものを支持することだ」と言います。企業とは、現地の雇用を生み、賄賂や児童労働、横領や搾取を禁じる規範を、現地の取引先企業に遵守させることで、地球上のどんな国際機関よりも絶大なパワーを駆使し、バリューを創出しそのバリューを広げることのできる存在なのです。

また社会的価値について。ノーベル平和賞を受賞した、バングラディッシュのグラミン銀行総裁ムハマド・ユヌス博士のように、うまいビジネスモデルで貧困層を改善するといったことも、この価値の一例でしょう。私たちが属する企業組織も、他国の人々に配慮できる存在になっていけるかどうかが、究極的には最も尊いことだと思います。そのためには、経済的基盤が不可欠ですし、国際競争を生き抜く知恵が求められます。また、独立心(自立心)を持ち、自尊の気概を持って何事にも挑んでいけるようになれば、あるいはそのような人々が増えれば増えるほど、国富・国益は高まっていくことと信じたいですね。経済的なエゴイズムのみを追求する従来のやり方、あるいは優勝劣敗的な考え方では、自らや競争者を全体のパラダイムの中でうまく制御し、世界を維持することができないからだと思います。

現在の日本はかなり病んでいるように思います。海外からのプロフェッショナルも受容できる国づくりが、これからの課題でしょう。例えば、アジアから日本へ留学してくる人は最近少なくなっており、彼らは「日本に学ぶべきものがない」と平然と言い放ちます。こうした人材獲得と人材育成の問題は、わが国の中長期的な課題です。まず自国民にとって、次に海外のプロフェッショナルにとっても、あらゆる面で魅力のある国作りを心がけ、100年後も自立自尊を地で行く国であり続けられるよう、今からでも私たちは取り組む必要があるのではないでしょうか。新たなシンクタンクが目指すべきこと、あるいはさまざまなリサーチ・コンサルティングの仕事が、このような方向を推し進める一助になれないものか、最近考えるようになりました。

|  |  |  |

関連リンク

- 01 情報通信産業はコンサルティングにとって、いま最適な素材

02 国際競争とプロフェッショナル

03 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること

新保豊の仕事整理箱