プロフェッショナルの洞察

リサーチ・コンサルティングの仕事を通じて見える世界 第3回 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること (2)

2007年07月01日 新保豊

■これからのシンクタンクの役割

優秀なリーダーがいれば、山に登ることは可能なものなのですか?

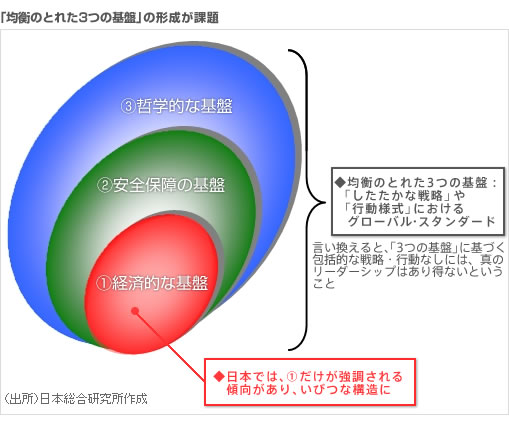

可能だと思いますし、実際そのような歴史・実績はいくつもあります。国も企業も組織の問題は、たった1人の有能で勇気あるリーダーで大きく変わるものです。そのリーダーが組織のその後の経路を決定することはよくあることです。また、企業の山にもそれぞれ大きさがあり、景色も異なってきます。主に企業が(ときに国の制度設計なども)対象となりますが、その際の戦略立案や導入過程での取り組みにコンサルタントが関わるわけです。もちろん1人でできることには限りがあります。戦略立案は1人でもできますが、その後の変革プロセスにはチームで当たることが不可欠です。さらに本当にグローバル時代において、日本の企業や日本国が存在感を示すためには、資金面であろうと人材面であろうと「経済的な軸」だけでは非現実的でしょう。経済面の拡がりや方向性は、企業や国であろうともっと別の面からの影響を常に受けているからです。

日本では、政治と経済がとかく分離されたままで、しかも戦略論といった方法論にとかく焦点が当てられて、議論が進むことが少なくありません。しかし他国では、もっと政治経済、そして安全保障とが一体的に取り扱われます。そして、わが国よりも遥かにしたたかに戦略を立てて戦っているように感じられます。実際例えば、企業が海外へ携帯電話のシステムなどを売り込む際、現地国の電波免許取得を有利に進めるために、大統領自らが経済代表団を引き連れ、その折衝に臨むといったことがあります。内需が飽和しているか小さい場合、他国へ市場を求めることは常套手段です。また、自国の国益に適うのであれば、一企業だけの動きに留めず、畳み込むような行動に出る。これも国と企業の行動として、当然でしょう。

この当然のことがわが国ではなかなかできていない。前言のODA頼みで、現地に投入された援助資金を原資にビジネスをしようという、これまでの考え方ややり方は、一見すると現地での企業活動のレバレッジ(てこ)になったかも知れません。しかし、実際には企業が本来するべき工夫と努力を殺ぐ結果となり、真の価値ある知識と経験は、そこからは得られなかったと言えましょう。そうだとすれば、ODAは日本企業にとって、フリードマンが言う「死の接吻」でしかなかったに違いありません。「山」は自らつくり、仕掛けるものであり、自立自助の精神から、その高さや裾野の広がりも決まるものです。ただ今日、その「山」を示せない実態が、残念ながらあると感じます。

世界の「したたかな戦略」や「行動様式」には、何か共通点はあるのですか?

冷戦下でとったフランスの冷徹で現実的な行動(政治大国化、核武装)。特にドゴールのような学識と勇気がそうさせたと思います。日米経済戦争下における米国の理不尽とも思えるわが国への要求(半導体・コンピューター産業での貿易圧力、為替圧力)。将来どのような国家を築くかを真剣に模索した、リー・クアン・ユーのシンガポール(貿易、金融、知的財産などのハブ機能化)。欧州の中小国との認識・危機意識のもとIT先進国を標榜したフィンランド(国際競争力No.1の取り組み)。戦中・戦後のどん底で辛酸をなめつつも米ロを牽制し超大国を目指す中国(軍事・政治大国化および経済大国化)など。枚挙に暇はありません。

共通点は、政治経済、そして安全保障とが渾然一体になっており、その背景には、あるときは覇権的な野心、またそう言わないまでも、強烈な危機意識を持っていました。戦後の経済一辺倒というわが国のスタイルは、経済的効率を追求する点ではうまく機能したかも知れません。しかし、今後も同様であるかどうか、何の保証もありません。このあたりの認識が今の日本には欠如しているのではないでしょうか。

「山」に登るためには、その前にすることがあります。これができていないと「山」には登れないのです。日本がグローバル市場で存在基盤を確保・維持するということを考えて見ましょう。前言の通り、そのために、まず数十年先に日本はこのまま行くとどうなってしまうのか、という「危機意識」を持てるかどうかがスタート地点です。次に、本当に危機意識を共有できる「ホットチーム」をつくる(人選びを行う)。ここでコリンズ(James Collins。スタンフォード大学教授を経て、現在は経営コンサルタント)が言うように、「誰をバスに乗せるか、最初に人を選び、その後に目標を選ぶ」のです。

そしてここで初めて、目標・青写真(=山)を示し、その実現のためのシナリオと戦略を明らかにする。後はそれを、そのチーム主導でステイクホルダー(産官学などの利害関係者)に対して「周知徹底」することです。危機意識が強固なものであれば、その周知徹底さは必ず成果を生むことにつながるでしょう。山を登り成果を出すには、このようなパターンがあるのです。

一方で、各企業の競争力をつけるためには、日本の経済全体の改革が重要ですね。そのための仕事というものはあるのでしょうか?

いまだに大きな課題となっているのは、日本では大半の情報を霞が関の官僚に集中させてしまっていることでしょう。日本の民間シンクタンクがだらしないからだと思います。全てではないと思いますが、多くの場面で、シンクタンクの研究員は業者のように見られている、扱われている面があります。霞が関との仕事で、「お願いですから仕事を下さい」などと言ったような奴隷根性がシンクタンク側にある限り、現状打開は期待薄ですね(笑)。あるいは、政府主催の研究会や委員会などで、官僚の筋書き通りのことを「よいしょ」するような発言や行動しかできないようであれば、霞が関のよき道具に過ぎません。

現状打開策として、例えば、直接の利害から離れること、あるいは双方に利益のあることでも、お互いフランクに言い合える関係構築が課題だと思います。それには、民間は行政や官僚のプロセスをさまざまな局面で知ることが必要です。そして、できれば一部でも体験できるとよいと思います。さらには、民間シンクタンクが力のある一部の大学などと連携を強化し、霞が関への対抗措置の役割を担えるような仕方、仕掛け、仕組みを研究し構築することも重要でしょう。経営面と経済面(ミクロ、マクロ)、財務面と法務面など、その知見領域の組み合わせはいろいろあると思います。

ポイントは、霞が関よりも有効な戦略と方策を官邸や政治リーダーへ直接打ち出せるくらいの、まずは気概を持つといったところでしょうか。気概を持つところから、すべては始まりますので。ただ気概だけでも始まりませんので、併せて、政権交代を前提とする「ポリティカル・アポインティー制」の検討も真剣に取り組むべきでしょう。米国では、この仕組みが機能しており、政権交代や政治的任命者が代わると閣僚のみならず各省の幹部クラスら3,000名ほどのスタッフ人材が入れ替わると言われています。わが国のシンクタンク(や大学機関)にも、その緩衝役を担えるかが問われています。この意味で現在の野党にはもっとがんばって頂きたいと思います。

こうして3者(霞が関、シンクタンク、学界)が切磋琢磨することが、これからの日本には必要なことではないかと。官邸主導で政策を練ってそれを推進するにしても、情報源が事実上、霞が関だけにある状況であり続けるならば、これまでと何ら代わり映えしないことでしょう。本当の意味での戦略を練るためのチーム作りとその実行過程において、競争原理を機能させる、さらには代替案をいくつも用意する。これが重要でしょう。私たち民間シンクタンクも、もっとそうしたレベルで直接やりとりができるようになると、希望が見えてくるのではないかと思います。このことも、大きな課題あるいは「山」というべきものでしょう。

|  |  |  |

関連リンク

- 01 情報通信産業はコンサルティングにとって、いま最適な素材

02 国際競争とプロフェッショナル

03 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること

新保豊の仕事整理箱