プロフェッショナルの洞察

リサーチ・コンサルティングの仕事を通じて見える世界 第2回 国際競争とプロフェッショナル (2)

2007年06月01日 新保豊

■日本のハイテクを不用意に売り渡さないこと、悪しき平等主義の蔓延と国家の存亡

国際競争の中で、戦う一方で提携や協力、場合によってはM&Aといった戦略もあると思いますが、その点はいかがですか?

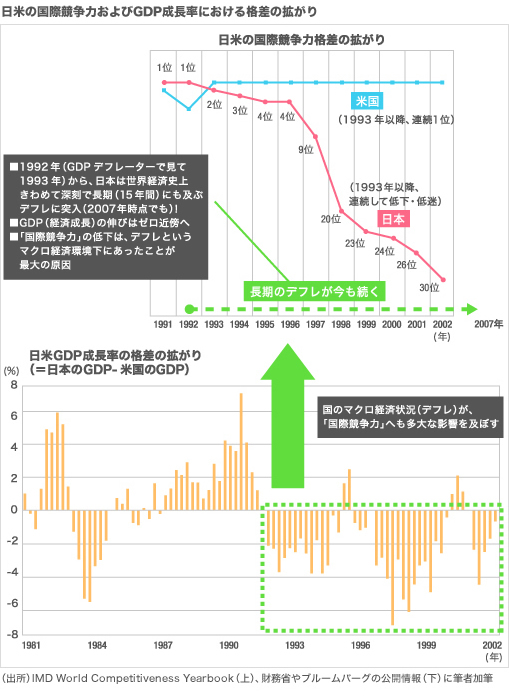

国際競争力を落としている要因として、深刻なデフレが15年間も続いていることが最大のものだと考えますが、わが国の資本市場が十分育っていないことなどもあります。M&A市場はまだまだ成長の余地があります。私の仕事でも、ここ数年M&A(デューデリジェンスに基づくファイナンス)に関することが増えており、特に情報通信分野での大型M&A案件ではさまざまなアドバイスを差し上げています。市場の透明性を高めて効率を上げることには課題が多いと思います。かつての金融業、また今の放送業界のように競争が働かないまま、実態として数十年も保護されている市場は大きな改革の余地が残されています。

一方、国際競争力の強化の点で、提携や協力もひとつの手段ではありますが、それだけでは不十分かと思います。古今東西、相手を打ち負かすには、周りから落とすところからやっている。遠方の相手と親しくして、近い相手を攻め取る「遠交近攻」です。このような策も場合によっては、考えていく必要があるでしょう。それに心して取り掛からなくては、大きな相手に飲み込まれてしまうでしょう。

その意味では、今年(2007年)5月に解禁された「三角合併」には注意が必要です。EUはいまだこれを認めていません。また米国では買収される可能性が小さい企業といえども買収防衛策に余念がないようです。しかるにわが国では、余りにも無防備に三角合併を解禁してしまいました。バブル経済のなか“高度成長”に沸く、時価総額を高めた中国企業にとって、株価が割安で、しかもフローバック(買収側企業の株式が大量に売られ、株価が下がってしまうという現象)が起きないような、中堅の日本企業のハイテクは、極めて魅力的に映っていることでしょう。現行の外為法では水際で防止することが難しいですので、技術の軍事転用も可能な案件の場合には、特に警戒が求められます。

ところでゲームは、いつもきれい事ばかり言っていても勝てません。日本人は妙に潔癖なところがありますので、こう言うと強い違和感を覚える人が多いことでしょう。しかし世界では常識でもあります。例えば、サッカーのゲームであれば、アルゼンチンのマラドーナのように、ギリギリのきわどいところでプレイをする選手がいます。明らかなルール違反は問題ですが、世界にはこのような選手がいることを、中学くらいから教師が教えることも重要なのではないかと。無菌室で育った人間はグローバルな市場で勝つどころか、存在さえできないでしょう。こうした現実を知った上で、勝つこと、生き残っていくことに対する知恵と気概が必要なのです。この気概、前言では危機意識、これらの大きさが勝敗や生き残りの鍵を握っているのだと思います。ただ、優勝劣敗的な単純なことだけで、社会や世界は動いていませんので、そのこと(相互に調和することが理想であること)も合わせて子供たちに教えておくことは、バランスの問題として不可欠です。

最近も規制のかかっているハイテク機器の不正輸出といった事件がいくつも起こっています。国際競争や提携の観点で、これはどのように考えるべきものですか?

中国の軍産複合体企業(解放軍傘下の企業)へ日本の一部先進的企業がハイテク製品を輸出し、外為法違反などに問われた事件・犯罪のことですね。これまで日本が6兆~7兆円もの巨額資金ベースの開発援助(大半が円借款のODA)をしている国は、民生技術の軍事転用も平気でするところですので注意するのは当然です。最近では、セキュリティのことが重要だと言われます。この言葉を聞いて多数の人は、個人情報保護の問題であるとか、コンピューターウィルスに対する安全策などを連想することでしょう。

しかし、最も関心を払うべき最大のセキュリティ問題とは、安全保障に関すること、国家の存亡(≒私たちの生命、尊厳)に関わることです。情報通信はハイテクの塊(かたまり)でもありますので、通信機器であれ通信端末であれ、それらを構成する要素技術の提供には十分気を遣うべきです。わが国は軍事大国と隣り合う環境にあるわけですので、大局的で包括的な見方や行動が求められます。現在やろうとしていることが、結局将来どのようになるのか、できるだけ広くかつ遠くを眺望する能力と感覚が私たちには求められています。今の日本ではこの両方(=能力と感覚)が麻痺していますので。

国際競争力に関し、よく国同士の戦略的提携のことが取り沙汰されます。しかし、そんなに簡単に提携などできない国も、現実的にはあることを知らねばなりません。日本が握手を求めて右手を差し出しても、相手は背中に隠した左手で銃剣を握っているかも知れません(譬えですが)。国際関係の現実には、日本国内で安住していてはとても理解できないことがいくらでも横たわっているのです。日本人は、このようなことについて、あまりにもナイーブ(世間知らず)です。政治家や官僚など要職にある人が、ナイーブであることは許されません。国民にとって最も大事な安全に対して責任があるからです。

|  |  |  |

関連リンク

- 01 情報通信産業はコンサルティングにとって、いま最適な素材

02 国際競争とプロフェッショナル

03 100年後の国家存立基盤を見出し準備すること

新保豊の仕事整理箱