先日、調べものをしている時にたまたま見つけた、神永 正博氏が書かれた「学力低下は錯覚である」を読んだ。タイトルからも分かるように、この本は近年の学力低下について書かれた本である。非常に印象的であったのは、「大学生の学力は低下している」と言う体験に基づいた主観に対して、「大学を受験する高校卒業生の集団としての学力は低下していない」と言う事実が存在するパラドックスについて、豊富なデータに基づいて、「錯覚」を説明していることである。主観的な印象から始まってしまうこの「錯覚」をデータに基づいて否定し、正確に事象を捉えて「本質」を考えるべきであると論じていることは新鮮であった(どのような錯覚であるかは、是非とも本書をお読み頂きたい)。

この本を読んだ後に、最近、話題となっている「コンビニエンスストアの深夜営業自粛」について考えたのだが、この自粛要請は、正に神永氏が論じている、「錯覚」に基づいた議論のように感じた。今回の騒動は、埼玉県や京都市などの自治体から始まった事から、彼らの「錯覚」について、データに基づいた定量的な側面から論じ、自治体として本当にすべき事を考えてみたいと思う。

1. 深夜営業自粛は日本の温室効果ガス排出削減にほとんど貢献しない

そもそも、深夜営業自粛によって、どの程度の温室効果ガスの排出削減が可能であるのだろうか。日本フランチャイズチェーン協会の推計によると、コンビニエンスストアの温室効果ガス排出量を4%削減する効果があり、削減量に換算すると業界全体で約10.68万t-CO2となる。日本全体の温室効果ガス排出量(約13.4億t-CO2)に占める割合は、0.008%であり、深夜営業自粛により、コンビニエンスストアの売り上げが20%程度減少することと比較すると非常に軽微な効果であると言える。

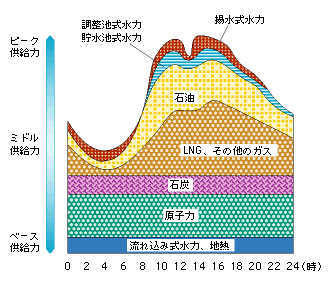

日本フランチャイズチェーン協会の推計については、どのような前提を置いて推計されているのかわからないが、日本の電源構成を考慮すると、更に削減効果が減少する可能性がある。日本の発電は下図のように、ベース供給力として原子力・水力・石炭火力が24時間発電しており、需要の多い昼間には、LNG火力や石油火力の電気によって対応している。

図表 発電における一日の時間帯別電源構成

出典:資源エネルギー庁 エネルギー白書2006年版

http://www.enecho.meti.go.jp/

topics/hakusho/2006EnergyHTML/html/i1240000.html

日本では、電気の使用に伴って排出される二酸化炭素の量は、これらの全ての電源から排出される温室効果ガス量を総発電量により除した「排出係数」によって計算されている。今回の推計にもこの排出係数が用いられていると考えられる。

しかし、実際には、図にもあるように昼間の電気と夜間の電気では電源構成が異なっており、夜間は石油火力(排出係数:0.55kg-CO2/kWh程度)の占める割合が低く、温室効果ガスを排出しない原子力の比率が高い事から、夜間電力の排出係数は電力会社の公表値(例えば、2006年度の東京電力の値は0.339kg-CO2/kWh)よりも低くなっていると考えられる。

したがって、本当の温室効果ガス排出削減効果は、日本フランチャイズチェーン協会が推計された4%よりも更に低くなり、ますます意味の無い対策になっていると言える。

なお、需要の減少による排出量・電源構成への影響という観点では、この昼間の電力需要に対処している石油火力などの電源の稼働率を低下させる事が出来れば、温室効果ガス排出削減に効果がある上に、電力需要の平準化にもつながり、電力会社が余計な電源を設置しなくても良くなるなど夜間自粛よりも「昼間営業自粛」の方が遙かに効果が大きいと言える。実際に製造業では、電力会社との契約により、昼間の操業を抑制する工場もある。

また、電力需要の平準化の観点からもう少し掘り下げると、コンビニエンスストアだけでなく、他の業種や製造業でも深夜営業・操業を自粛した場合、そのしわ寄せが昼間に集中する事になる。その昼間の電力需要に対応するために火力発電の稼働率が上がり、結果として温室効果ガス排出量が増加する可能性もある。

2. 安直な「わかりやすさ」を求める行政

上述のようにデータで考えれば、コンビニエンスストアの深夜営業自粛にほとんど意味が無い事は明確であるのに、埼玉県や神奈川県、京都市がこのような要請をしている背景には、安直な「わかりやすさ」を求める行政の姿勢がある。地球温暖化対策について、地方行政として何かをしなければならないが、具体的な施策が限られている中で「やっている感」を出すためには、見た目にわかりやすい施策が好まれる。

過去にも日本フランチャイズチェーン協会は、今回と同様な「わかりやすい」地方行政の施策の対象として狙われている。それは、レジ袋有料化である。レジ袋は日本において年間300億枚程度消費されており、これは原料の原油に換算すると56万キロリットルになる。一方、日本の原油消費量は年間2億5,500万キロリットル程度であり、レジ袋を全廃した時の効果は原油消費量を0.2%程度減少させる事になる。レジ袋有料化によって、仮にレジ袋の消費量が30%減ったとすると、原油消費量は0.06%程度減少する。このように僅かな効果しかないレジ袋有料化であるが、日々の生活の中で消費者が関与するなど、「目に見えてわかりやすい」ことから、地方行政が積極的に取り組む事となったと考えられる。

レジ袋の消費量削減は、ゴミの削減やレジ袋削減・有料化によって、スーパーが負担していたレジ袋のコストを抑制・転嫁出来るなど原油消費量以外にも様々な効果がある。そのため、一概に意味が無いとは言えないが、原油消費量の抑制という観点では、主要な消費の自動車用燃料や工場の燃焼設備における対策を充実させるべきである。

地球温暖化対策=温室効果ガス排出削減の観点では、地方行政として取り組める事は、実はそれほど多くはない。日本の温室効果ガス排出量の半分は電気・鉄鋼・化学・窯業・製紙の5業種から排出されており、これらの産業からの排出量を減らしていく方策を考えなければ、2050年までに温室効果ガス排出量を60~80%削減する事は到底実現出来ない。しかし、このような産業部門の大規模な事業者については、省エネルギー法や温対法などの国レベルの法律・規制により対処している。そのため、地方行政が積極的に関与出来るのは、多数の小さな排出者により構成されている民生部門や運輸部門が中心となっている。

多数の小さな排出者からの温室効果ガス排出削減には、即効性のある施策はなく、地方行政は予算と出来る事が限られているため、見た目に効果の大きそうなコンビニエンスストアの深夜営業自粛を要請していると思われる。しかし、この要請は、施策の定量的な効果・影響を分析・評価せずに、主観・先入観に基づいた「環境に取り組む姿勢が示せる」、「夜型のライフスタイルが無くなる」などの「錯覚」から思いついた施策であり、施策の優先順位としては、かなり下の方に位置付けるべきである。

地方行政として、取り組まなければならないことは、自ら汗をかかずに、他者を規制するような措置により温室効果ガスの排出を封じ込めるような対策ではない。施策の効果を定量的に分析・評価し、データに基づいて施策の優先順位を決めることと、地域の「調整者」としての役割を自認し、「しくみづくり」や「まちづくり」などのシステム・インフラ側からのアプローチにより温室効果ガスの排出削減を進める事が重要ではないだろうか。

例えば、深夜営業自粛要請をしている自治体の一つである、埼玉県では民生家庭部門や運輸部門の温室効果ガス排出量が増加しており、これは世帯数の増加(1990年:2,024千世帯→2005年:2,648千世帯)が原因の一つと考えられる。したがって、世帯数を減らすことはできない事から、家庭におけるエネルギー消費量を減らしたり、自家用車の利用を減らす事が有効である。

家庭におけるエネルギー消費量を減らす施策としては、東京都が進めている「省エネラベリング制度」や「白熱球一掃作戦」は、消費者の購買行動に変化を与える非常に有効な施策であるし、京都府が進めている「京都エコポイントシステム」は、省エネ効果をクーポンにて交付することにより、省エネ家電を買うインセンティブを先取りできる仕組みとしておもしろい仕組みである。

家庭における自家用車の利用を減らす施策としては、富山市のLRT(Light Rail Transit:次世代型路面電車)の導入を契機としたコンパクトシティ型EST(Environmentally Sustainable Transport:環境的に持続可能な交通)が有名であり、地方行政の強い関与の下に「便利な公共交通」によって自動車交通を減らそうとしている。豊田市はトヨタ自動車グループ・愛知県と協働して、ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)による交通管理運用の高度化、バス通勤の促進、幹線道路の整備などを通じて通勤時の交通円滑化を実現している。

例に挙げたいずれの施策も地方行政が関与しなければ、実現が難しく、更に単に地方行政から企業や市民にお願いすれば実現するようなものではない。地方行政として、できる事・やるべき事を理解した上で、見た目やイメージ論ではなく、費用・手間対効果を検討して、自らも汗をかいて実施している。

新聞・TVにて地球温暖化が取り上げられ、地方行政として「何か」をしなければならないと考える事は良いが、深夜営業自粛の様な思いつきの施策に走るのではなく、国や企業との役割分担、定量的な効果と影響の分析・評価、そして何よりも「調整者」としてのポジションを忘れずに施策の優先順位付けをすべきである。