クローズアップテーマ

地方自治体のシステム統合基盤

2007年05月17日 佐々部昭一

ここではコンサルティング担当者が日々のコンサルティング業務の中で気付いた事を掲載していきます。

第5回「地方自治体のシステム統合基盤」

■地方自治体の情報システム形態

地方自治体の事務事業を支援する情報システムは十数年以上に及ぶ長い期間に段階的に構築されてきた。縦割りの組織の事務ごとに対応した情報システムを構築してきたため、縦割りの情報システムの集合となっている場合が多い。住民情報系、税系などの基幹系業務は汎用機を中心とした大型システムで集中処理し、その他内部管理系等はUNIX、パソコンサーバなどオープン系システムで処理しているといった状況なのではないだろうか。今後の電子自治体の実現に向けては庁内の情報システムが連携しあって、業務プロセスが円滑かつ効率的に連結・構成される必要があるが、現状は縦割りの組織と同様に情報システムの横の連携が極めて希薄である。したがって、電子自治体に求められるワンストップサービスを実現することは容易でなく、場合によっては大規模なシステム改修・追加開発となってしまう。

一時期に一挙に全情報システムを再構築できるのであれば再構築する複数の情報システムを当初から密に連携させるよう設計して、電子自治体に対応した効率的な業務プロセスの流れを作ることも可能だ。しかし、現実的にはそのように新たに作り直す時間もお金もない。となると、従来の既存システムをうまく活用しながら、電子自治体に対応した新たな事務(業務)に合うように段階的にシステムの仕組みを変えて構築していくしかない。

■電子自治体を実現する統合基盤

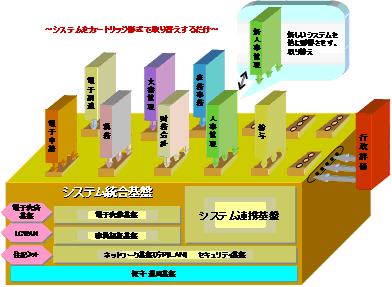

上述のような状況から判断すると、今後の電子自治体に最適なシステム形態として求められるのは複数のシステムを相互に連携させる統合基盤であると考える。アプリケーションを業務などの単位でサービス化しそれらを連携させてシステム化するという、SOA(サービス指向アーキテクチャ)の考え方に相当する仕組みである。

【日本総合研究所作成】

例えば、予算執行における伺いの稟議を考えると、財務会計システムにおいて執行伺いの稟議を行い、それらの伺い書はデータとして文書管理システムに記録・蓄積される必要があり、両システムの連携が発生する。また、母子家庭の転入を想定すると、転入届の提出によって住民記録台帳システムにデータが入力され、そのデータに基づいて母子家庭への給付のため処理が総合福祉システムで為されるようシステム連携することが必要である。

このように1つの手続きから次々に業務処理が連続して発生していくと、それらの業務処理を担う情報システムが次々に連携して、一連の業務プロセスを構成する必要がある。これらの連携にはシステムを相互に連携させることを主機能とするシステム統合基盤が極めて有効である。そのメリットは次のとおりである。

● 個々のシステム単位で取替えが可能

● 既存資源を有効に利用

● 他のシステムには影響を与えない

● 必要なデータを任意のコンピュータから取得

弊社グループでは、このような統合基盤を構築するための業務プロセスの分析・設計から統合基盤の開発までをサービスしてきている。電子自治体の構築に向けてはぜひとも一度検討願いたい。必ずや効率的な電子自治体構築に寄与できるものと確信している。

以 上

※コラムは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。