*本事業は、平成28年度 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 社会福祉推進事業として実施したものです。

調査研究の目的

厚生労働省は、複合的な課題を抱える者等に対する包括的な支援システムを構築するとともに、高齢者などのボランティア等を活用し、地域に必要とされる社会資源を創出する取り組みをモデル的に実施することを目的に、「多機関の協働による包括的支援体制構築事業」(以下、「本事業」という)を平成28年度に開始した。

本調査研究は、本事業における自治体等の取り組み内容を把握しつつ、包括的な相談支援体制のあり方の整理、評価方法の検討等を実施することにより、今後自治体等が相談支援の包括化に取り組む際の基礎資料を作成することを目的として実施した。

調査研究の概要

相談支援の包括化に関する政策動向等について整理するとともに、本事業に取り組む自治体を対象とした調査(ヒアリング・アンケート)を実施した。その結果を活用し、包括的な相談支援体制に関する分析を行ったうえで、具体的な評価指標等について検討した。あわせて、有識者が参加する委員会を開催し専門的視点からの意見を検討に反映した。

結果とまとめ

<検討結果>

(1)相談支援包括化推進員の役割

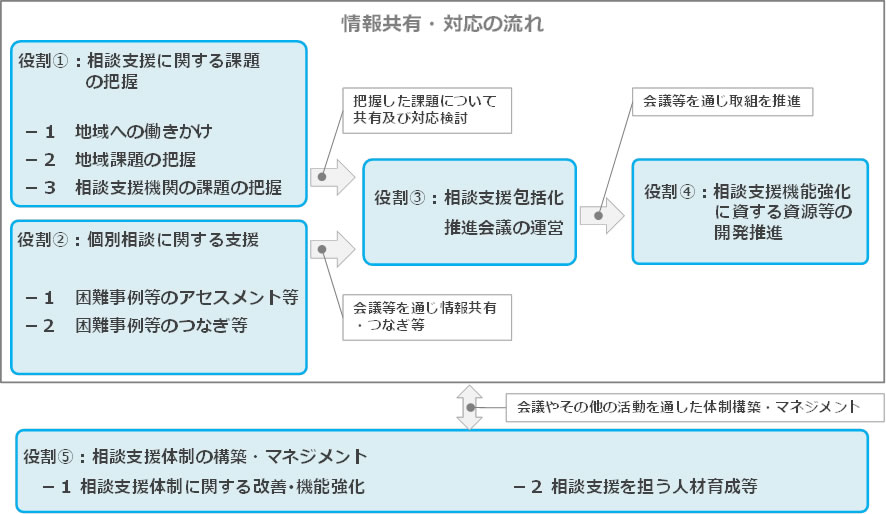

相談支援の包括化の中核を担う相談支援包括化推進員の役割について整理した。

相談支援包括化推進員は、相談支援機能の強化・円滑化を目指し、①相談支援に関する課題の把握、②個別相談に関する支援に取り組むとともに、③相談支援包括化推進会議の運営等を通じ、①、②に関する情報共有や、④相談支援機能強化に資する資源等の開発推進に取り組むことが考えられる。あわせて、相談支援体制全体を俯瞰し、⑤相談支援体制の構築・マネジメントも行う。

(2)包括化の基盤となる制度等

どのような制度等を基盤として相談支援の包括化を行うかは、自治体ごとに異なる。ここでは、相談支援包括化の基盤となる制度等について、以下のとおり整理した。

| 制度等 | 内容 |

| 地域包括ケアシステム | ・地域包括ケアシステムの構築が進んでいる自治体を中心に、対象を高齢者から全世代・全対象に拡大する方向で、相談支援体制の包括化を推進する例がみられる。 ・具体的には、地域包括ケアシステムの枠組み(圏域:日常生活圏域、拠点:地域包括支援センター、会議:地域ケア会議 等)を基盤としながら、対象を高齢者以外に拡大する形での包括化が目指されている。 |

| 地域福祉 | ・特定の制度・枠組みを基盤とせず、地域における福祉ニーズや実情に応じて包括化を行う自治体もある。 ・具体的には、地域包括センターや生活困窮自立支援事業における相談窓口以外の新たな拠点、相談窓口等を核として位置付け包括化を推進するケース、既存の拠点・窓口を活用しつつ機能的な包括化を行うケース等が挙げられる。 |

| 生活困窮者 自立支援制度 | ・生活困窮者の自立支援においては、高齢、障がい、子ども等多様な分野に関連する相談事例に対し、多様な機関が連携した対応が求められる。この連携を推し進める形で、包括化を図る例がみられる。 ・具体的には、生活困窮者の自立相談支援機関(団体や窓口)と、他の相談支援窓口を一体的に運用する等の形がある。 |

(3)相談支援包括化推進員の配置

相談支援包括化推進員の配置について、「所属」と「活動範囲」の視点から整理した。

(4)留意点等

相談支援包括化における留意点として、「多機関を巻き込んだ体制構築」、「相談支援包括化推進員の位置付け等の明確化」、「相談支援包括化推進会議の内容の明確化」、「体制のマネジメントのあり方の検討」の4つの項目について整理した。

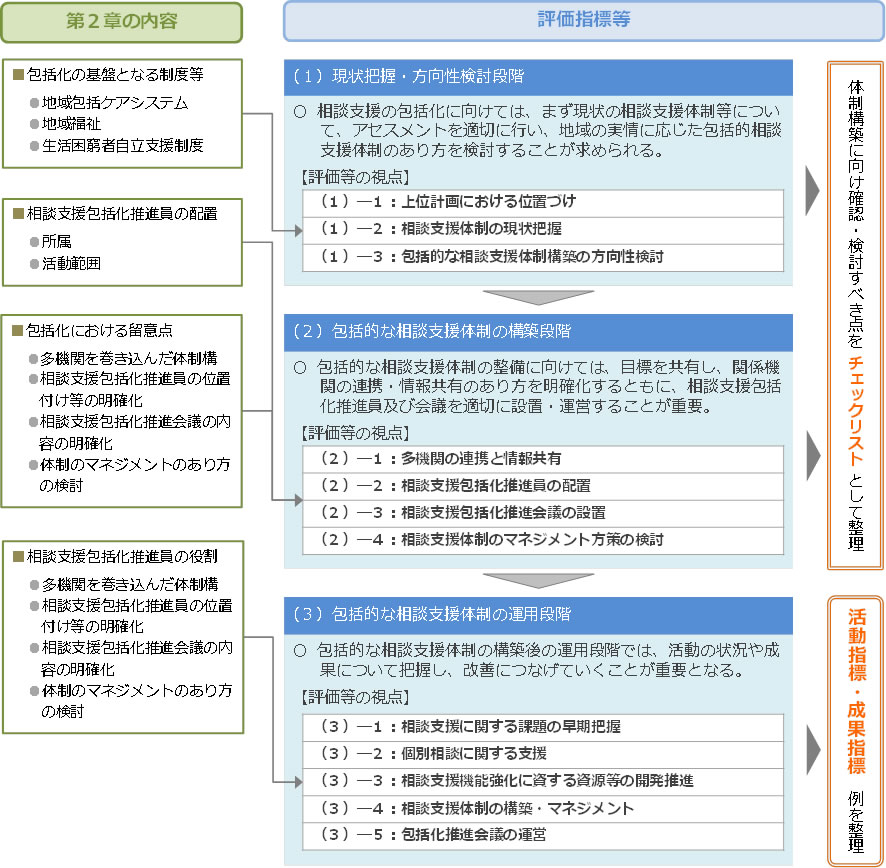

(5)評価指標等

上記(1)~(4)の検討結果を踏まえ、相談支援の包括化に関する評価指標等を作成した。体制の整備・運用の流れにあわせ、「現状把握・方向性検討段階」、「包括的な相談支援体制の構築段階」、「包括的な相談支援体制の運用段階」の3つの段階ごとに、チェックリスト、評価指標(活動指標・成果指標)の例について検討した。

<まとめ>

今後は、包括的な相談支援体制の構築と地域力の強化を一体的に推進していくことが求められる。現在のモデル的事業としての本事業に関する取り組みの内容を継続的に把握するとともに、地域力の強化に関する取り組みもあわせた形で、目指すべき姿およびそれに対応した取り組みの内容、評価のあり方等について検討を継続していくことが必要である。

※本調査研究事業の詳細につきましては、下記の報告書本文をご参照ください。

全世代・全対象者型地域包括支援体制の構築に向けた評価指標に関する調査研究 報告書

(PDF:10773KB)

(PDF:10773KB)本件に関するお問い合わせ

リサーチ・コンサルティング部門

マネジャー 富樫哲之

E-mail: togashi.tetsuyuki@jri.co.jp