オピニオン

「商品」から「経営」のグローバル化へ

2016年04月12日 上杉利次

日本企業の海外展開の経緯

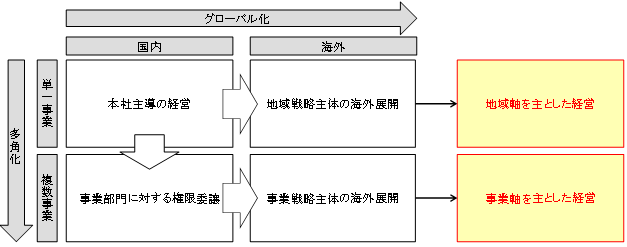

国内市場の成熟から、「グローバル化」は多くの日本企業に共通の取り組み課題である。大手企業は言うに及ばず、中堅企業においても製造業を中心に海外展開が進み、日本を中心として開発された商品がグローバルで販売・生産されており、このような「商品起点のグローバル化」はすでに一般的である。商品起点のグローバル化においては、現地が持つ機能は販売・生産(販社・工場)を中心とした個別機能が中心となり、現地法人は実質的に事業部門の下部機能として位置づけられていた。

一方で、近年のトレンドとして、国内中心から海外の売上高比率が大きくなるにつれて、現地ニーズに適合するための開発・マーケティング等を含めた機能拡充が進み、現地法人の位置づけが下部組織から自己完結した収益単位に変化している。このため、取り組むべきグローバル化の対象が「商品」から「経営」へと大きく変化していることが、多くの日本企業に課題認識として浸透しつつある。

企業としての戦略を推進する上では、グローバルに点在した収益単位である現地法人に対して権限委譲の促進と一定の統制を両立する必要があり、統制における主軸を「事業」と「地域」のいずれにするかということが、グローバル経営体制を考える上での大きな論点となる。一般的には、事業軸・地域軸の選択は以下に述べるように過去からの海外展開の経緯により決定されている場合が多い。

出所:日本総研作成

事業軸での海外展開

原則論として、多角化が進むにつれて事業軸の比重が高くなる。海外事業の売上高比率の増加、今後の成長期待が大きくなるに従い、統一的な事業展開によるグローバル規模での効率性を追求するために、多角化企業では地域戦略や投資権限、現地法人の管理に関する権限と運営責任を事業部門に委譲する。事業部門は委譲された権限に基づいて現地法人における権限設定や統制を行いながら、海外事業を推進していく。

地域軸での海外展開

地域軸での統制は2パターンに大別される。

①単一事業もしくは中核事業の影響が強い場合に当初より地域軸で海外展開

②事業軸での海外事業の拡大を進めたが、進出国・拠点数の増加により、グループ全体として非効率化が進み、いわゆる地域統括会社による横串により効率化を志向

①のパターンでは、「地域本社」としての地域統括会社に各地域の戦略立案や投資権限、現地法人の管理に関する権限を委譲することになり、各地域でのローカル適合を追求するとともに、当該地域の事業責任を明確化することになる。一方で②のパターンでは、地域軸の統制は弱くなりがちであり、地域「統括」会社は実質的には地域「支援」会社として、地域内での効率化・コスト削減のためにグループ会社に対して経営支援機能(シェアードサービス)を提供している場合も多く、このようなケースでは事業軸の一形態として整理される。

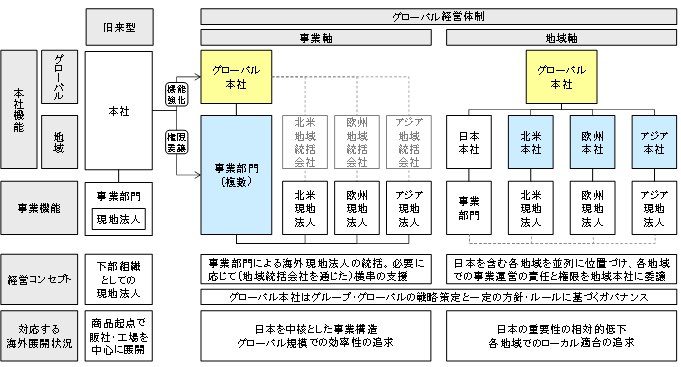

グローバル経営体制の構築

事業軸と地域軸のいずれに比重を置くにせよ、事業部門や地域本社に権限委譲を進めるということは、本社はグループ・グローバルでの戦略策定やガバナンスを中心に担う「グローバル本社」へとその役割が純化されることを意味し、将来のグローバルでの経営環境に対応した機能を追加・強化していくことになる。以下に、事業軸と地域軸のそれぞれで想定されるグローバル経営体制のイメージを整理する。

出所:日本総研作成

事業軸での経営体制

本社から事業部門に権限を委譲し、事業部門による自律的な海外事業運営を原則とする。「グローバル本社」は既存事業領域にとらわれない全社戦略の策定やグループ全体に対する影響度を加味した一定の方針・ルールに基づくガバナンスを中心に担う。また、必要に応じて各地域における横串の支援を(地域統括会社を通じて)実施する。全社戦略やガバナンスの実行プロセスにおいて事業軸でのグローバル本社は各事業部門からの情報収集・調整と必要に応じた統制を行うことになる。なお、図示はしていないが、「事業部門の出先」としての地域統括会社を別途設置し、当該地域の事業統括を担わせるケースも存在する。このようなケースでは、本社直轄の地域統括会社との役割分担の整理が必要である。

地域軸での経営体制

各地域を担当する「地域本社」に権限を委譲し、日本も他地域と並列に位置づける。「グローバル本社」は特定地域を超えたグローバル全体での経営戦略の策定や一定の方針・ルールに基づくガバナンスを中心に担う。グローバル本社と日本本社は実際には同一法人内で対応する機能を本社部門の分掌として役割分離することが一般的であるが、グローバル本社機能を国内に配置することが必ずしも最適とは限らず、(一部の)機能を国外とすることも想定される。グローバル戦略策定とガバナンスの実行プロセスにおいて、地域軸でのグローバル本社は各地域本社からの情報収集・調整と必要に応じた統制を行うことになる。

すでに述べているとおり、多角化企業では基本的には事業軸での経営(事業部門に対する権限委譲)を進めてきているが、一方で、海外事業において規模の増加だけではなく進出地域の多様化が進むにつれて、各地域の市場・顧客特性に対応するために、事業軸で展開してきた企業においても地域軸の強化を検討する必要性が増加している。このため、上図における事業軸と地域軸のハイブリッドの経営体制を模索している企業も増加している。ただし、この場合には事業軸と地域軸の調整が問題となり、現実的な対応としては、ある地域の主力事業を担当する事業部門の統括機能を当該地域に移転するとともに、地域本社として権限を集約するというケースもある。

実際の企業経営においては事業軸と地域軸のいずれか一方のみで統制するということではなく、企業ごとに両軸の比重が異なるというのが正確な捉え方と言える。事業と地域の比重は事業部門(事業責任者)と地域本社(地域責任者)に対する権限の与え方や責任者の役職に現れることになる。地域軸の強化を図るある企業では、地域責任者を従来よりも上席の役員として登用することでそのスタンスを明確化している。また、地域については進出順序、当該地域の事業展開状況により権限委譲の方針を変化させている場合もある。

グローバル経営の進化に向けて

最後に、ここまでに事業軸と地域軸について整理してきたが、もう一つの視点として「機能軸」による統制が存在する。機能軸での統制とはすなわち、事業軸、地域軸での権限委譲により、事業・地域の個別最適が進みやすいという課題に対して、機能横串による全体最適の運営を促すことである。財務、人事、法務、情報システム、開発、調達、生産、販売等の各機能の最終的な責任・権限は原則として前述のグローバル本社における各機能の担当役員が持つことになる。統制の実効性を確保するために、例えば財務については現地法人の財務責任者のレポートラインは現地法人社長ではなく地域統括会社の財務責任者とし、さらにそこから本社CFOにレポートするという指示命令系統を採用する事例もある。グローバルレベルでの統制は責任者に相応の業務負担と当該機能に関する見識を求めることになるため、CFOに限らず近年では機能分担の細分化を進めて様々なCxOを設置する企業も増えつつある。

グローバル化の進展とともに事業内容の多様化・複雑化が進み、経営環境の変化が激しくなる近年においては、適切な権限委譲と統制の両立による対応力を強化する必要があり、冒頭で述べたことの繰り返しとなるが、旧来の商品起点の海外展開にとどまらない「経営のグローバル化」が日本企業の喫緊の課題と考えられる。

※執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません