Business & Economic Review 2005年02月号

【FORECAST】

新年世界経済の展望-世界景気は緩やかな調整局面へ-

2005年01月25日 調査部 経済研究センター

要約

- 2004年の世界経済は、前年後半からの流れを受けて好調なスタートを切った。その後、夏場から秋口にかけて、a.アメリカの減税効果の剥落、b.原油・一次産品市況の持続的高騰、c.IT・デジタル家電関連分野の循環的な調整局面入り、等を背景に勢いにやや翳りがみられ始めたものの、総じて底堅い拡大基調が続いた。

- 2005年の世界経済を展望するに当たり、カギになるとみられる下記三つのポイントについて検証した。

(イ)第2期ブッシュ政権の政策運営

2004年11月のアメリカ大統領選挙ではブッシュ氏が再選を果たしたが、その直後から為替市場でドル全面安となるなど、第1期政権期間中の負の遺産である「双子の赤字(財政赤字・経常赤字)」の問題に焦点が当たっている。この問題の解決には、経常不均衡の是正につながる財政赤字の削減が不可欠であるが、ブッシュ政権にその切迫感は乏しい。一方、足元で生じている対外不均衡の相手先は、中国をはじめとする新興工業国が中心であるにもかかわらず、ドル安が進んでいるのは専ら対先進国通貨というミスマッチも生じている。人民元の切り上げ機運は高まっているものの、その効果に大きな期待はできず、早期の抜本的な問題解決は期待薄とみられる。

(ロ)原油高の行方と世界経済への影響

WTI原油先物価格(期近物)は、2004年秋に1バレル55ドルまで急騰した後、40ドル台前半まで急反落するなど、高値圏での不安定な動きとなっている。こうした原油価格高騰の根因は、a.新興工業国の台頭による需要増大、b.限りある供給能力を見越した基調的な需給逼迫懸念にある。このため、当面世界経済の減速傾向が続いたとしても、40ドル前後で高止まる公算が大きい。そうした状況下、先進国では石油危機以降の目覚しいエネルギー利用効率の向上を背景に、景気への直接的な影響は軽微にとどまる見通しである。一方、新興工業国では効率の低さから一定の悪影響が避け難く、先進国においてもその間接的な影響の広がりに注意を要する。

また先進国では、賃金上昇率が物価よりも景気実勢との相関を強めるなか、景気が下振れる際には、インフレよりも「原油高によるデフレ圧力」を警戒する必要がある。

(ハ)欧米諸国における住宅資産効果

アメリカやイギリスにおける住宅資産効果に支えられた消費の拡大はかねてから指摘されるところであるが、同様の動きがやや遅れてユーロ圏諸国でも生じてきた。たとえば、フランスの住宅価格上昇による消費増大への寄与率を試算したところ、イギリスには及ばないものの、アメリカを上回るとの結果が得られた。ただ、ユーロ圏の住宅価格の騰勢鈍化による消費への下押しリスクは、a.低金利の持続、b.可処分所得に対する住宅貸付残高比率の低さ、等から米英ほどには大きくないと判断される。米英では、利上げ効果の浸透に伴う資産効果剥落のリスクが警戒される一方、ユーロ圏では総じて内需が低調ななか、資産効果による消費下支え効果が期待される。 - 以上の分析を踏まえたうえで、2005年の世界経済を展望すると、秋にかけて緩やかな減速が見込まれるものの、その後2006年に向けて再び回復傾向が強まっていく見通しである。

(イ)アメリカ…a.賃金上昇率の伸び悩みや減税効果の剥落を背景とする家計部門の需要減速、b.原油高による悪影響の残存、等を背景に年後半にかけて緩やかな減速が続く公算。

もっとも、企業部門では、在庫積み上がりが限定的であるほか、設備ストックも「ITバブル後」ほどの調整圧力が生じる恐れは少ない。このため、景気調整は比較的小規模なものとなり、秋以降、2006年に向けて景気回復ペースが再び緩やかに上向いていく見通し。

(ロ)欧州…ユーロ圏では総じて内需の力強さに欠けるなか、アメリカをはじめとする域外景気のスローダウンに伴い減速感の強い展開が続く見通し。もっとも、低金利政策の継続とそれを背景とする住宅資産効果の持続から大幅な落ち込みは回避され、アメリカ景気の減速傾向が一巡する秋以降は、足並みを揃えて緩やかに持ち直す展開に。

(ハ)アジア…世界経済の減速傾向と中国における投資抑制策の継続、原油価格高止まりなどの影響により、全般に2004年を下回る成長率。もっとも、中国では建設関連分野以外の設備投資や住宅投資は高い伸びを維持するとみられるほか、大都市および農村部での消費底上げも期待されるため、結果的に前年比+8.5 %程度の成長となる見通し。その他の東アジア諸国は、対中輸出の伸び率鈍化が足枷となるものの、消費不振が続く韓国を除き、総じて+4 ~6 %程度の成長率を維持する見通し。

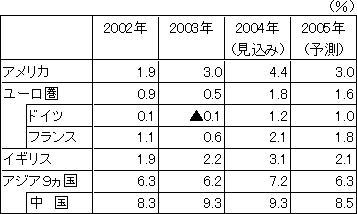

(資料)各国統計資料をもとに日本総合研究所作成

(注)「アジア9カ国」は、韓国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、インドネシア、フィリピン、中国、ベトナム。

- 上記のシナリオに対するリスク要因としては、a.為替市場の波乱、とりわけ大幅なドル安が進行するリスク、b.原油・一次産品価格の騰勢が再加速するリスク、c.欧米各国において住宅価格からの「逆」資産効果が強まるリスク等があり、これらに対する注意が必要である。