オピニオン

【「CSV」で企業を視る】(6)食中毒問題と電解機能水ビジネス

2013年04月02日 林寿和

本シリーズでは、マイケル・ポーター教授が提唱するCSV戦略(共有価値の創造戦略)(※1)の考え方をもとに、投資家の企業分析や銘柄選択における新たな切り口を提供すべく、日本企業における事例の解説を行っている。CSV戦略は「顧客ニーズ、製品、市場の見直し」「バリュー・チェーンの生産性の再定義」「産業クラスターの形成」のいずれか、あるいはこれらの複数によって、社会的課題の解決を自社の事業機会へと結びつけ、企業の競争力を高めようとする戦略のことである。

投資家が、投資先企業のビジネスをCSV戦略の視点から分析しようとする場合、当該企業自身がCSVを意識している/意識していないに関わらず、解決への貢献が期待される社会的課題そのもの性格も、企業の競争力向上への期待度を推し量る上で重要なポイントとなる。様々な社会的課題の中には、事業機会へと結びつけることに成功した際に大きな財務的インパクトが期待できるもの、逆に、財務的インパクトは限定的と考えられるもの、あるいは現時点の技術水準や社会情勢では事業機会へと結びつけるには相当な困難が予想されるものなど千差万別である。

このような理由から、CSVにもとづく企業分析においては、社会的課題そのものの分析も必要不可欠となる。今回は、2012年度に流行したノロウイルスに代表される食中毒問題を社会的課題として取り上げ、食中毒問題の現状そのものについて確認するとともに、食中毒の発生抑制への貢献が期待される電解機能水ビジネスについて関連企業の事例を見ていく。

(1)食中毒問題の現状

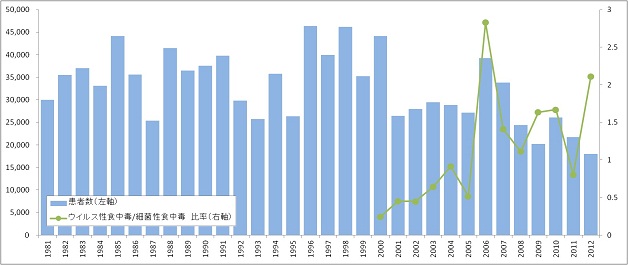

今回取り上げる食中毒について、国内での発生状況は下図のとおりである。なお、データはあくまで報告数であり、潜在的はさらに多くの患者が存在する可能性があることに留意が必要ではあるが、過去約30年間を見ても、食中毒の患者数の水準は大きくは減少していない。

患者数に大幅な減少は見られない一方で、細菌性食中毒に対するウイルス性食中毒の割合は、データが提供されている2000年以降、はっきりとその増加傾向を見て取ることができる。ウイルス性食中毒の代表的な原因物質はノロウイルスであるが、大流行した2006年と2012年には特にその比率が高い値を示している。ウイルス性食中毒は、細菌性のそれに比べて感染力が強く、二次感染等によって集団発生するリスクも高い。また、ノロウイルスは消毒剤に対する耐性も強く、アルコールでは効果がないことから、細菌性食中毒とは違った対策も必要となる。

(出所)厚生労働省食中毒統計調査をもとに日本総合研究所作成

注:2012年のデータは速報値。

ひとたび食中毒が発生すれば、その経済的損失は甚大なものとなることから、食品業者や、生鮮食料品等を取り扱う小売事業者、販売店、飲食店、さらには学校や老人ホームなどにおいても、食中毒対策に細心の注意が払われている。にもかかわらず、データが示すように、食中毒の発生可能性は大きく改善してきているとは言い難い。このことは、関連する事業者等における食中毒の未然防止へのニーズが依然として高いことを示唆している。食中毒対策にソリューションを提供するビジネスは、社会的に大きな意義を有するとともに、財務的なリターンも期待できるビジネスになり得るといっていいだろう。

(2)電解機能水ビジネスとCSV戦略

食品工業分野において、製造ラインや容器、あるいは床や壁などの殺菌洗浄のために、高い殺菌力を持つ電解水が幅広く使用されるようになっている。現在では、電解水は厚生労働省によって食品添加物に指定されており、直接、野菜や魚などの食品の殺菌洗浄にも直接使用することができる。

こうした電解機能水ビジネスに早くから取り組んできた代表的企業として、森永乳業が挙げられる。電解水の食品添加物への指定は、同社と強電解水企業協議会(当時)が申請したものであり、2000年に厚生大臣から食品添加物調査会へと諮問され、2002年に食品添加物に指定されている(※2)。

森永乳業では、自社の食品工場の殺菌洗浄のために電解水を利用してきたが、食品添加物の指定にあわせて、連結子会社の森永エンジニアリングにおいて、電解水ビジネスを事業部化し、本格的に事業展開してきた。同社が強みをもつのは、電解水の中でもpHが5~6.5と中性に近い「微酸性電解水」を製造する装置である。電解水は電気分解によって生成されることから、生成にあたっては電力使用が前提となるが、強酸性の電解水と異なり、微酸性電解水は通常の電解水と比べて少量の電力で生成が可能である。食中毒の原因となる細菌類だけでなく、アルコール耐性のあるノロウイルスにも効果がある上、使用後のすすぎがほとんど不要であり、人の肌にふれても影響がほとんどないことから、同社は「水道水感覚で使用できる安全で有効な新しい殺菌剤」として売り出している(※3)。

すでに国内では、食品加工会社から食品小売店、さらには特別養護老人ホームなどに導入実績があるほか、家庭用向けにも需要が高まっている。

さらに海外からの引き合いも増えているという。背景には、2011年の欧州で発生した腸管出血性大腸菌感染事件や、アフリカや東南アジアでなどの途上国では感染性の下痢は深刻な社会問題となっており、世界で毎年推定150万人以上の子どもが下痢で亡くなっているという事実がある(※4)。社会的課題への対応の要請を背景に、電解機能水ビジネスが、国内だけでなく、海外向けにも今後さらに広がっていくことが期待される。

※1 Michael E. Porter, Mark R. Kramer, “Creating Shared Value:経済的価値と社会的価値を同時実現する共通価値の戦略,” DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー, June 2011.

※2 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/08/dl/s0819-8m.pdf

※3 http://www.morieng.co.jp/fwgroup/pdf/purester_c.pdf

※4 UNICEF/WHO, 2009, Diarrhoea: “Why children are still dying and what can be done”

*この原稿は2013年3月に金融情報ベンダーのQUICKに配信したものです。