Sohatsu Eyes

公共サービス提供の改革(第3回)

2004年05月11日 古澤 靖久

PPP担当マネージャーの古澤です。前回Value for Money(バリュー・フォー・マネー)のお話をしてから1年弱が経過してしまいました。復習のために、初期のPFIにおける考え方を体系的に整理しますと、最大のバリュー・フォー・マネーを実現するためには、少なくとも以下の条件が最低限必要になり、これらのそれぞれの理念(ものの考え方)を具体の実務に落としていくところにPFIの真骨頂があります。

(1) 明確な公共と民間の役割分担・リスク分担という考え方

(2) アウトプットの特定(アウトプット・スペシフィケーション)という考え方

(3) 業績に見合った動機付けという考え方

(4) 競争性の確保

(5) ライフサイクルでの一括的な管理による効率化

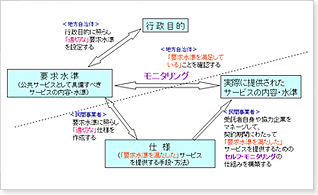

わが国のPFI事業をみてみますと、(1)の官民のリスク分担という点についての基本的な理解は深まっているものの、運営面に重点をおいたPFI事業がまだ少ないこともあり(2)及び(3)についての実務はまだ十分熟しているとは言えません。要求性能をうまく定義し、それが達成されているかを監視・評価し、支払メカニズムと連動させて、民間事業者が良いサービスを提供するように動機づけるという考え方は、バリューフォーマネーの考え方を徹底する際の最も重要な鍵です。また、この仕組みをうまく設計することにより、官民のリスク分担を実務的な意味で明確化することができます。

図表:要求水準と仕様及びモニタリングの関係

※:三井安田法律事務所前田弁護士の了解を得て、日本総合研究所にて加筆修正して掲載

「要求性能をうまく定義し、それが達成されているかを監視・評価する」ということは、従来自前でサービスを提供していた公務員にとって、日頃の自らの活動を過不足無く定義しようとするようなものであり、実際に行ってみるとなかなか難しいものです。 例えば評価指標一つをとってみても、サービスの質の評価の指標には、サービス提供により直接的に達成される指標(アウトプット指標)と、その結果を顧客がどのように評価したかという「顧客満足度」という指標の2種類があります。アウトプット指標は、提供したサービスの直接的な結果であり、結果(評価)のサービス提供へのフィードバックが容易であるというメリットがありますが、、アウトプット指標による評価を向上させることが必ずしも直接顧客満足度に結びつかないという側面もあります。

一方、顧客満足度に基づく評価ですと、住民等の顧客満足度は確認できますが、その評価時点の顧客の主観性に依存するために、サービス提供の仕方の改善へのフィードバックが容易でないというデメリットがあります。このように一長一短があるために、英国の病院PFIのアウトプット・スペシフィケーションの事例をみても、この両者が双方取り込まれて評価指標が作られているようです。

モニタリングの方法に関しても、委託者がすべてを監視するのではなく、うまく受託者によるセルフ・モニタリングを組み込むことが肝心です。なぜならば、受託者自身が自発的によいサービスを提供する仕組みを組み込むことが成功の秘訣だからです。もちろん、そのためには支払い等のインセンテイブ・ペナルテイ・メカニズムと組み合わせることが必要であることはいうまでもありません。

※eyesは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。