Sohatsu Eyes

公共サービス提供の改革(第4回)

2004年09月28日 古澤 靖久

PPP担当マネージャーの古澤です。今回はリスク分担の話をいたしましょう。

前回「官民のリスク分担という点についての基本的な理解は深まっている」と申し上げましたが、PFIや長期責任委託の導入のお話を差し上げるときに、この第一歩のところで躓かれることも多いのです。最も素朴な疑問として「民間に委託することによりリスクが大きくなる」というものがあります。よくよく聞いてみますと、自分(直営)で行う場合には明示的に考えていなかったリスクを、「人に頼む」ことから明確に認識されていることが多いのですが……。

PFIや長期責任委託においては、従来よりも相当大きなリスクを民間(受託者)が分担することになります。従って、民間が分担するリスクを予め契約書という形で公共と取り決めておかないと安心して業務を受託し遂行できない、という認識を民間が持っていることを公共は理解する必要があります。この点を理解しないと、民間の参加が見込まれず、性能発注、長期契約、包括委託により、たとえ理論的に効率化が果たせたり、構造改革に資すると主張をしようとも、絵に描いた餅になってしまいます。リスクを予め契約書で取り決めておくためには、契約期間にわたって考え得るリスクを網羅的に把握する必要があります。そして、「最も当該リスクを管理し得る者が当該リスクを分担する」という原則に従って発注者と受託者の間でリスクを分担し、両当事者のリスク分担は契約上の約束として契約書に記載されるのです。実際には、すべてのリスクを完全に特定することは困難なことから、民間に移転するリスクのみを特定して、残りを公共のリスクと整理する考え方の方が実務的でしょう。将来にわたってのリスク分担をあらかじめ取り決めることについて議論する際に、よく出てくる論点として、「公共にも民間にも帰責できない」リスクはどちらが分担すべきか、というものがあります。具体的には洪水、地震、騒乱といった不可抗力や法令変更のリスクです。「最終責任が公共にある」ことが明確な公共サービスの場合、これらのいずれの主体にも帰責しえないリスクは、基本的には公共が負担すべきと整理することができます。また、公共よりも相対的にリスクを小さくすることができることを理由に、民間が、例えば、運転リスクを分担したとしましょう。一方、こうしたリスク分担にもかかわらず、たびたび性能未達や施設損壊といった事態が生じ、代替処理や補修といった措置をする必要が生じるといった事態がおこったとします。このとき、公共帰責でなければ(不可抗力や法令変更でもない場合)、当然に「民間の責めに帰すべき事由によるのであるからすべての責任を民間が負うべし」ということが原理原則となります。しかし、公共サービスの受託という一定の利幅しか見込めない事業において、民間がリスクを無際限に負うことはできません。従って、事業の性格によってリスク分担の程度が異なるために、一概に言及できませんが、民間の責任については一定の限度額を設けることが、民間事業者の参加を促す意味でも必要です。

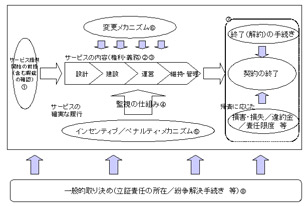

契約書は、委託者と受託者の間のリスク分担を文書化したものであり、長期責任委託の実務の鍵を握るものです。しかしながら、新しい方式であることから、まだそのあり方が確立されたものとなっていません。海外の民活インフラ事業や、我が国における先行的に実施されたPFI、長期責任委託の経験から、長期責任委託の契約書は、大きくは以下の要素で構成されるべきと考えます(図表1参照)。 これら要素の中で、(2)~(5)の中に含まれる「性能発注を具体化する仕組み」と、(5)と(6)に反映されている、長期間の契約であるが故の「変更に関する取り決めの仕組み」が特に重要であることは前回(第3回)に触れたとおりです。

(1) サービス提供開始の前提条件、表明保証

(2) 事業者に履行を要求するサービスの内容(業務の範囲、水準、期間等)

(3) サービスの提供に当たって遵守すべき条件及びその他誓約事項

(4) 監視項目及びその実施方法、報告義務

(5) 支払い方法

(6) サービス内容や支払方法等の変更に関する取り決め

(7) 契約を終了(含む「債務不履行時の解除」)する時の手続き

(8) 一般的な取り決め(定義、解釈、書面主義、適用順序、契約上の地位の譲渡、秘密保持、紛争解決手続き、準拠法、管轄裁判地等)

図表1:長期責任委託の契約構造(概念図)

※eyesは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。