Sohatsu Eyes

「見える化」で見えるもの

2004年12月07日 岩崎 友彦

企業の営業活動の3要素は、「人材」「資材」「エネルギー」と言われる。「人材」「資材」については、日々の動きが把握しやすいため勤怠管理、サプライチェーン管理の名の下、関連費用は変動費として経営管理下にある。一方、「エネルギー」については、月末の請求書を見るだけでは、日々の動きが把握できず、経営管理されていない固定費として扱われる場合が多い。

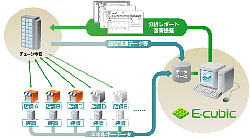

そこで、イーキュービック株式会社では、「省エネ指南システム」を開発し、お客様の「エネルギー」の請求金額にどの程度の無駄消費が含まれているのか、無駄がいつどこで発生しているのかを明らかにした上で、改善方策の提案を行っている。外食チェーン企業に対するサービスを例にとると、「省エネ指南システム」は、各店舗のエネルギー利用に係る管理区分(場所:客席、厨房/設備:照明、空調、給排気など)別、時間帯別、曜日別等に消費動向を計測・解析し、判りやすい帳票で表示し、さらに無駄な消費量を金額とCO2量に換算し、お客様の経営幹部及び店舗管理者に提供している。

これにより、お客様においては、営業時間外の不要なエネルギー消費の実態が把握できると同時に、例えば、営業時間外の必要業務である「仕込み」「清掃」についても、理想的な実施方法(作業場所、使用機器は何か)、実施時間帯(営業開始の何時間前に始めるか)、業務シフト(2業務の連携実施の考え方)、レーバースケジュール(エネルギーコストと人件費とのバランス)を改善する上での基礎データとなる。営業時間内においては、空調設定温度の適正化をアドバイスする。こうして、固定費として扱われているエネルギーコストを、経営管理下の変動費として扱えるようになるのである。

エネルギー消費は、お客様の本部、店舗での管理指導の水準・システムの実効性を反映する部分が大きく、エネルギー管理の適切でない店舗では、売上に対する利益率が低く、人件費率が高いという傾向が想定される。

「エネルギー」の利用は、現場スタッフの行動と表裏一体であり、エネルギーの無駄利用は、現場オペレーションにおける業務課題の反映である。よって、エネルギー利用の改善は、実は、現場スタッフのオペレーション改善なのである。

このように、イーキュービック株式会社の提供する「省エネ指南システム」は、お客様にエネルギーコストや環境税(2006年1月導入予定)の削減メリットをもたらすのみではなく、スタッフのオペレーション・モラルの改善にも寄与するものであり、「エネルギー改善システム」から「経営改善システム」へと付加価値を高めていくことが狙いである。

※eyesは執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。