コラム「研究員のココロ」

「行政評価」が顕在化させてくれた課題(1) 行政評価の現状

2002年04月22日 柿崎平

中央省庁の再編、独立行政法人の設立、特殊法人改革論議の活発化など、戦後のわが国の経済発展を支えた行政システムの在り方が根幹から問いなおされている。また、地方分権一括法が2000年4月に施行され、地方分権が現実のものとして大きな一歩を踏み出した。こうした状況下で、「行政評価」への取り組みが急速に広まってきている。特に、先行的に取り組みが始まった地方自治体では、都道府県においてはほとんどの団体で、政令指定都市においては、すべての団体で導入又は検討が行われており、市区町村(政令指定都市を除く)においては、56%程度の団体で導入又は検討が行われている状況が報告されている(総務省調査2001年7月現在)。

行政評価の導入そのものは価値あるチャレンジであり、大いに評価されてしかるべきであろう。ただし、個々の取り組み内容をつぶさに見ると、導入することが半ば目的化されてしまっている事例も少なくないようだ。たしかにわが国の行政評価は緒についたばかりであり結論を急ぐべきではないが、本質的な間違いだけは避けなければならない。行政評価を導入する際の本質的な間違いとは、これまで行政の意思決定を支えてきた既存の制度や仕組み(総合計画、予算編成等)を与件として、その上に行政評価制度を追加しようとする発想そのものである。そうした発想で行政評価に取り組む限り、その効果は極めて限定的なものにならざるを得ないし、評価活動に投入される作業負荷を勘案すると、数年のうちに自然消滅する運命をたどる可能性が大きいかもしれない。

そもそも、行政評価とは何か。行政評価とは、「行政活動の現状を、統一的な視点と方法によって把握し、この結果をもとに今後の政策、施策、事務事業の方向性を見極め、具体的な改革・改善を全庁的に推進していく一連の組織活動」と定義される。具体的には、それぞれの施策や事務事業について、その目的や狙いを明確化し、それを実現するための手段の妥当性、投じられるコストの妥当性、目標に対する成果達成水準等々を評価することにより、当該の施策や事業の改善点を見出す組織的な活動のことである。

ここには、大きく3つの側面が含まれている。

①現状分析・認識ツールとしての側面

行政活動の実績や現状を、種々の指標やデータ等に基づいて分析し、行政課題を自ら見出していく

②意思決定支援ツールとしての側面

明確化された課題の解決策を検討し、その結果を計画策定、行財政改革、予算編成などに役立てる

③コミュニケーション・ツールとしての側面

課題認識、解決方策等の評価情報を庁内で共有し、全職員が一丸となって改革・改善に取り組むとともにに、市民に分かりやすく説明していく

これまでの事例を見ると、残念ながら、3つの側面がバランスよく実現している例は極めて少ない。特に、「②意思決定支援ツールとしての側面」が弱い。①と②の側面をきちんと行うだけでも極めて困難なことであり、先ずは、その領域で奮闘しているというのが実態であろう。

意思決定支援ツールとしての側面が弱い理由は、前にも述べたが、「これまで行政の意思決定を支えてきた既存の制度や仕組み(総合計画、予算編成等)を与件として、その上に行政評価制度を追加している」からに他ならない。行政評価がもつ本来のパワーを具現化するためには、既存の制度、すなわち、予算制度、総合計画制度等の改革も一連的に行うことが不可欠ということである。当然ながら、その進め方には、一気に全てを変えるパターンから、段階的に一つ一つ変えていくパターンまで、さまざまなバリエーションがあってもよい。大事なことは、当初から、「全体のシステムを変える」というグランドビジョンを持つことである。多くの団体では、その逆で、「全体のビジョンがないばかりに、細かな手法に関する論議だけが際限なく続いてしまう…」というのが実態ではないだろうか。

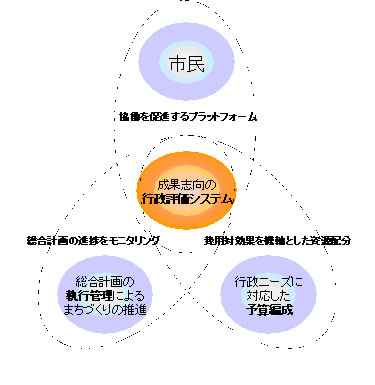

例えば、Y市で行ったように、行政評価システムの導入を前に、総合計画の執行管理や予算編成のシステムと相互に結びついたトータルなマネジメントシステムの構想策定(図1)を行うことが一つの対応策である。Y市では、行政評価システムを、中核的な位置を占め、市政経営の'エンジン'としていくことが展望された。こうしたコンセプトを庁内外で共有したうえで、個々の手法開発を行っていくアプローチが採られている。