近年、気候変動に伴い各地で豪雨・干ばつ・異常渇水などの極端な現象が増加しています。例えば、1時間降水量50mm以上の豪雨の発生頻度も1980年前後と比べると約1.5倍に増えていると報告されている一方で、雨の降らない日も長期化する傾向があり、ダムや河川の貯水量が極端に減少する渇水も各地で発生しています。「水害」と「渇水」が頻発・深刻化する気候二極化時代において、従来の対策のままでは十分に対応できない恐れが高まっています。しかし、人口減少に伴う自治体の財政縮小、インフラに関わる技術人材の不足、インフラ老朽化の進行などを受け、災害に備えなければならない時代にもかかわらず、適切な対策が難しい状況に陥りつつあります。

このような状況の中、現在、国土交通省において「流域総合水管理」という政策が検討されています(国土審議会:流域総合水管理のあり方検討部会 - 国土交通省)

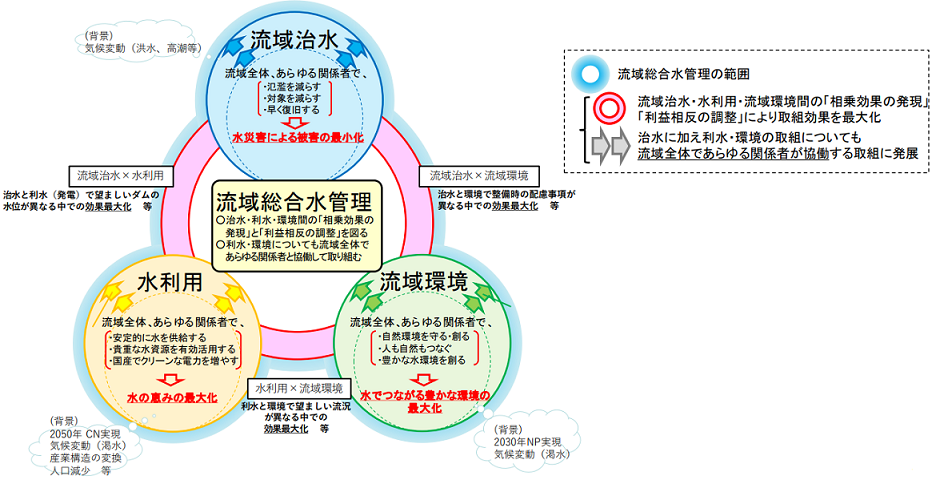

。流域総合水管理とは、従来の局所的かつ個別的な水管理手法から脱却し、流域全体をひとつのシステムとして捉え、環境保全、防災、持続可能な水利用を一体的に実現することを目指すとされています。従来、水管理は個々の河川や区域ごとに断片的に行われてきました。しかし、気候変動による極端な気象現象(豪雨・少雨など)や人口減少などの複合的な課題に直面する中で、より広域的な視点から計画・運営される必要性が高まっており、流域で散在していた水管理体制の見直しが求められています。本施策は、地域ごとに散在する水資源の現状や将来の需要、自然環境の保全、災害リスクなどを総合的に評価し、流域の関係者が連携して柔軟かつ効率的な水管理を実現することを目的としています。

。流域総合水管理とは、従来の局所的かつ個別的な水管理手法から脱却し、流域全体をひとつのシステムとして捉え、環境保全、防災、持続可能な水利用を一体的に実現することを目指すとされています。従来、水管理は個々の河川や区域ごとに断片的に行われてきました。しかし、気候変動による極端な気象現象(豪雨・少雨など)や人口減少などの複合的な課題に直面する中で、より広域的な視点から計画・運営される必要性が高まっており、流域で散在していた水管理体制の見直しが求められています。本施策は、地域ごとに散在する水資源の現状や将来の需要、自然環境の保全、災害リスクなどを総合的に評価し、流域の関係者が連携して柔軟かつ効率的な水管理を実現することを目的としています。

)

)これらが実現されることで、上流から下流、さらには隣接する土地利用地域に至るまでの水循環や水質、洪水リスクなどを包括的に把握し、効果的な対策を講じる枠組みが構築されることが期待されます。具体的には、降雨量の変化(短時間強雨・無降水日の増加)、それに伴う洪水・渇水リスクの増大、ダムや上下水道などの老朽化などの課題に対し、流域全体で対策を行うことで、被害を最小限に抑えつつ、同時に利水(水の恵み)も最大化していくことが期待されます。また、流域総合水管理の大きな特徴は、行政、企業、地域住民、関連団体、学識経験者など多様な主体が連携することにあります。これにより、単一の行政機関だけでは対処困難な広域的な課題に対して、各方面の知見や技術、現地の実情が反映された対策が立案される仕組みが整うと期待できます。こうした協働の下で、災害発生時の迅速な対応体制や、平時からのリスク低減策が一層強化できます。

さらに、環境保全の観点からは、生態系の維持や水質の改善、自然の多様性を守るための施策が不可欠です。流域全体の視点で取り組むことで、河川の浄化機能の向上や、生物多様性の確保が実現されるとともに、地域住民にとっても快適な水辺環境が維持される効果も得られます。また、技術革新の進展に伴い、センサーや情報通信技術を活用したリアルタイムの水位観測、水質モニタリング、気象データの収集なども可能で、これらのデータを基に迅速な情報共有や意思決定を行うことができます。

一方で、これらの施策の推進にあたっては課題もあります。大きなものとして、多様な利害関係者間の連携と調整の困難さです。流域全体を管理するためには、国や地方自治体、企業、住民、その他にも農業や漁業に従事する方々など多くの関係者が参加し、意見交換や情報共有が必要です。しかし、それぞれが異なる優先事項を持つため、共通の目標に向けた連携や合意形成が難航することが想定されます。流域ごとに率先して取り組む主体が必要であるとともに、合意形成に資する取り組み(気象予測技術導入や関係者へのインセンティブ設計など)も提案していく必要があります。

気候二極化時代において、一自治体や一事業者、また一市民だけで治水や利水の対策を講じていくことは難しくなっていきます。流域の様々な関係者が連携・協力し、そこに新たな投資を呼び込む構造を構築し、技術を導入することで、既存のインフラを最大限活用した対策が打つことが可能となります。流域総合水管理は、単なる治水・利水対策に留まらず、環境保全、さらには災害大国である日本において住民の安心・安全な暮らしを実現するためのアプローチであり、希望が持てる施策と言えるでしょう。各主体の連携と先端技術の活用により、地域ごとの特性を反映した柔軟な対策が可能となり、将来的な気候変動や人口動態の変化にも対応できる持続可能な社会の実現に寄与することが期待されます。

本コラムは「創発 Mail Magazine」で配信したものです。メルマガの登録はこちらから 創発 Mail Magazine

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

■ニュースリリース

気候二極化時代における流域の総合的水管理に関するレポートを発表

■レポート

気候二極化時代における「流域の総合的水管理」実現に向けた取り組み