オピニオン

グリーンインフラにおけるSIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)活用の可能性

2024年12月26日 日置春奈

(1)グリーンインフラとEco-DRR

気候変動による災害や洪水被害の増加が懸念される中、河川流域全体で関係者が協力して水害を軽減する「流域治水」の取り組みが全国各地で広がっている。また、流域治水とも連携した「グリーンインフラ」の普及促進への期待も高まっている。国土交通省は2023年5月に「グリーンインフラ推進戦略2023」(以下、推進戦略2023)を策定し、「ネイチャーポジティブ」などの世界的な潮流も踏まえながら、自然環境の持つ力を防災・減災に生かすグリーンインフラによる対策を推進している(※1)。また、環境省が推進するEco-DRR(Ecosystem-based Disaster Risk Reduction、生態系を活用した防災・減災)も同様の考え方を基盤としており、2023年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」では基本戦略2「自然を活用した社会課題の解決」における推進施策にEco-DRRやグリーンインフラの考え方に基づく防災・減災が位置付けられている(※2)。

「推進戦略2023」ではグリーンインフラを「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組」と定義しており、水田・湿地・ため池や森林、山地なども含む概念として記述されている。しかし現在、グリーンインフラで取り扱われているのは主に都市部における緑地・公園や雨庭の設置等の国土交通省所管分野であり、国土の3分の2を占める森林をどう取り扱っていくかについての議論は意外に少ない。日本はこれほど緑に覆われているのに、都会の真ん中で点のような緑地や生態系を守ったとして一体どの程度の貢献になるのだろうと疑問に思ったことのある人も多いのではないだろうか。

実は、森林政策においては従前から保安林制度による水源涵養や森林法に基づく治山事業など、生態系を活用した防災・減災対策が行われており、これはEco-DRRやグリーンインフラの考え方にも重なるものである。特に水害対策の観点からは集水域となる森林の整備・保全は重要であり、国はより一層の省庁間連携と、河川施設や下水道等のインフラ整備と連動した「グリーンインフラ」としての森林整備・保全を推進していくべきと考える。

(2)森林整備を通じた防災・減災の重要性と課題

今後、コンパクトシティ政策により市街化調整区域を市街化調整区域外に転換する「逆線引き」などによって都市部が縮小されていく場合、その都市計画の余白である都市周縁部はさらに緑地(森林)化していく。都市居住者にとっての災害安全性は向上していくとして、ではその人が住まなくなった周縁部、そしてその地続きにある山間部の森林を誰がどのように管理していくのかの問題が残る。

森林は木材や食料生産の場、CO2の吸収、水源涵養、レクリエーションの場など多面的な機能を持つ。しかし、中山間地域の人口減少や林業従事者の高齢化により、人の手の入らない森林が増え、出水期の表層崩壊や風倒木の発生等の山地災害、洪水や土石流に倒木が混入する流木被害などの増加につながっている。また、シカの食害問題も深刻である。シカが植物を食べつくすことで土の保水力が失われ、土砂災害の増加や、土壌流出に伴う貯留機能の低下と洪水リスクの増加等が懸念されており、その影響は山間部の集落のみならず、下流地域の都市部にも及ぶものである。

都市部の緑地と比べ政策課題となりづらいのは、その範囲が広大すぎることは言うまでもないが、森林は林業生産の場でもあり、その大部分が個人や小規模な林業事業体の所有・管理下にあることも理由の1つである。さらに、森林機能の多面性や複雑さによるところも大きい。森林の洪水緩和機能と水資源貯留機能は多くの場合、トレードオフの関係にあると言われる。水災害予防のためには森林保全による土壌層の維持が必要である一方、水資源の確保のためには伐採を伴う森林蓄積のコントロールという、一見相反する対策が必要となる。さらに、獣害対策なども含めると人間活動と生態系の相互作用に対する理解も不可欠となるが、森林整備は多くの自治体では林業振興を担当する農林業部門が所管しており、都市計画や治水、環境といった分野横断的な議論が難しくなっている。

(3)グリーンインフラに対する民間資金活用の発達

森林に限らず、複数の土地利用法や政策分野にまたがる統合的なアプローチをとらざるを得ないのがグリーンインフラ事業の宿命と言える。何か個別の政策に基づいて事業を実施するというよりは、民間資金も含む多様な財源からその「緑」と地域社会との持続的な共存に向けた投資を行い、その結果として防災・減災効果や水源涵養、あるいは地域文化の振興といった複数の便益がもたらされることを目指す、という事業のあり方がなじみやすいと考えられる。

投資効果の高い都市部のグリーンインフラに関しては、2024年9月に国土交通省が公表した「グリーンインフラの事業・投資のすゝめ~経済効果の見える化を通じた都市開発・まちづくりにおける投資促進に向けて~」において都市開発やまちづくりにおけるグリーンインフラの経済価値や不動産価値への影響についての分析結果が示されている(※3)。また20024年11月より、良質な緑地確保の取り組みの価値の「見える化」に向け、都市計画区域等内の緑地を対象に、民間事業者等による取り組みについて国が評価・認定し支援を行う「優良緑地確保計画認定制度(※4)」の運用が開始された。

今後は里山と呼ばれるような都市部の辺縁部や農地、山間地等においても、公共財源の再配分を図っていくとともに、多様な民間投資を呼び込んでいくことが望まれる。しかし、このようなグリーンインフラの大部分はキャッシュフローに結びつくものではなく、不動産価値に基づいて資金を集めることが難しい。民間投資を呼び込むためには、これまで認識されてこなかったグリーンインフラの便益について多面的に評価し、定量的・経済的な価値として再定義していくことが課題となる。

例えば海外では、民間資金調達スキームを用いたグリーンインフラ事業が進められている。英国のワイア集水域プロジェクトでは、洪水対策として森林造成や漏水ダム、池、生垣等の整備を行うに際し、初期費用の約4割が公的資金、6割が民間資金により調達された。また、洪水リスク軽減以外の便益(生態系サービス等)も幅広く整理した上で民間を含む受益者を特定し、保険会社や上下水道会社、自治体等が事業成果の購入者として最終的な費用負担を行っている(※5)。

わが国においても、今後ネイチャーポジティブ経済への移行に伴い、民間企業が資金提供者や受益者としてこうしたプロジェクトに関わっていくケースも出てくると考えられる。例えば木材や地下水等の自然資本を活用している企業、山地を通過する送電網や通信網等のインフラを有する企業等は直接的または間接的な森林の受益者と言える。企業がネイチャーポジティブ経営に係る情報開示によって投資家から評価される動きが進む中、森林であればCO2吸収や水源涵養、生物多様性保全などの生態系サービスの定量的・経済的な評価を行っていくことが受益者からの資金協力を得るための鍵となりうる。

(4)SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)活用の可能性

グリーンインフラ事業で期待されている資金調達手法の1つに、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)がある。SIBは社会課題解決を目的に投資家が資金を提供し、その成果に応じてリターンを得る仕組みである。日本ではこれまで健康や福祉分野で導入されてきたが、目指す成果(アウトカム)の達成度を測る指標とその実現に至るロジックモデルに基づいて関係者の合意形成や費用・リスク分担の調整が図れるというメリットがあり、多様な資金源を必要とするグリーンインフラにおいても有効な解決策となる可能性がある。また、グリーンインフラの取り組みは、介入の対象が主に個人や小規模事業体の所有・管理下にある資産であり、地域の担い手に対する中間支援や利益還元が求められるという意味で健康・福祉分野にも類似した構造を有するため、SIBのスキームがなじみやすいと考えられる。

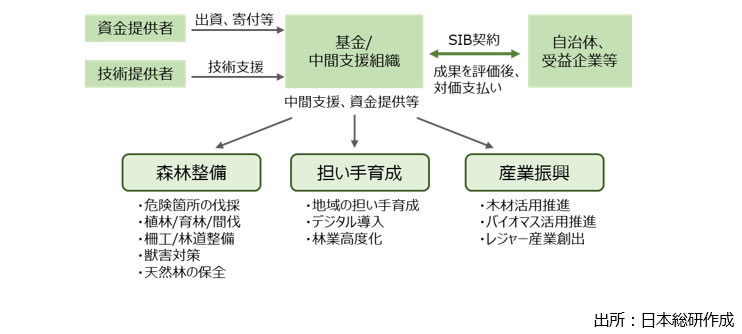

想定される事業スキームの例を以下に示す。官民資金による基金を設置し、クラウドファンディングや企業版ふるさと納税等を活用しながら、地域の森林整備や担い手育成等の取り組みに対して資金提供や中間支援を行う。自治体や受益企業とは対象となる取り組みごとにSIB契約を締結し、取り組みの成果を評価した上で事後に事業費を支払う。この成果の評価は、シミュレーションに基づく洪水抑制効果や水源涵養効果、または経済効果などに換算される測定可能な指標(例:植林・間伐等により再生した森林の面積や資源量、土壌水分、担い手の数、交流人口など)を設定することにより可能と考えられる。

(5)今後の展望

金融セクターでは、防災・減災事業を気候変動に対する「適応策」として捉え、地域全体の災害対応コストや保険料負担の削減、資産価値の向上による税収増などを事業のキャッシュフローとみなし、民間投資を呼び込む「適応ファイナンス」の導入が議論されている(※6)。グリーンインフラは、防災・減災効果に加え、CO2吸収や生態系サービス、レクリエーションなど多面的な価値をもたらすため幅広い投資家の関心を集めやすく、適応ファイナンスの実装に適した分野の1つと言える。また、ドローンを用いた空撮による三次元データの取得とAI解析によって樹種や森林の活性度、CO2吸収量等を判定する技術の進展も、今後さらにグリーンインフラや生態系サービスの価値の「見える化」を後押ししていくことが期待される。

各地域においては、こうした機運を捉え、自治体・企業・地域の連携基盤づくりからスモールスタートで進めていくことが重要と考える。例えば行政は都市開発や農林業振興、環境保全、防災等に係る各部門の連携の場として、またグリーンインフラに関心のある企業は具体的な実装フィールドや地域の担い手とのマッチングの場として参画できる官民の連携プラットフォームを設置することで、その延長線上の議論として民間投資の促進や民間資金活用の可能性も見えてくると考えられる。今後は、このような地域ごとの連携基盤の立ち上げや、中長期的な調査・検討を要する取り組みを推進するための国の支援制度の拡充にも期待したい。

(※1) グリーンインフラ推進戦略2023

(国土交通省)

(国土交通省)(※2) 生物多様性国家戦略 2023-2030

(環境省)

(環境省)(※3) グリーンインフラの市場における経済価値に関する研究会

(国土交通省)

(国土交通省)(※4) TSUNAG- 優良緑地確保計画認定制度

(国土交通省)

(国土交通省)(※5) Green Finance Instituteホームページ「The Wyre Catchment Natural Flood Management Project

」

」 (※6) アダプテーション(適応)ファイナンス・ガイダンス

(環境金融研究機構)

(環境金融研究機構)※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。