(1)ソフトとデジタルとハードの関係性

リモートワークかオフィス回帰か。世界中の企業が働き方について試行錯誤している。リモートワークは働く時間や場所の自由度を格段に高め、QOLの向上につながる一方で、コミュニケーションの希薄化や創造性の低下を生むことが懸念されている。

オフィス回帰を志向する企業であっても、一人でできる単純作業はリモートワークで構わないと考えることがある。また、社員の自主性に任せていると積極的に出勤しないこともある。結果としてオフィスは、働く場から、コミュニケーションの場やイノベーションを生み出す場へ変化している。居心地のよいラウンジのようなオフィス、飲食スペースが充実した楽しげなオフィス、他の企業とのコラボレーションを促進するオフィスなど、社員の出勤意欲を高めるさまざまな工夫がみられる。これらはいずれも、コロナ禍がもたらした働き方の変化と、その働き方を支えるテクノロジーの普及が、オフィスという空間の変化を引き起こしたものと言える。社会環境が変わり、人の活動が変わり、その活動を支えるテクノロジーが生まれ、結果としてハードが変わったのである。

同じことはto Cサービスでも起きている。例えば銀行では、ネットバンキングが普及し、それとともに銀行はアプリ上でのさまざまな金融サービスを一括提供しはじめた。時を同じくして物理的な支店は大幅縮小されるとともに、支店は手続きの場からコンサルティングの場に変化した。次世代型と呼ばれる支店では、従来のカウンターは存在しない。ラウンジのような空間にプライベート性の高いブースが複数設置されており、快適性が高い。そこは一見すると銀行には見えないこともある。航空券の電子化に伴う空港の航空会社のカウンターの削減、それによる旅客ターミナルの商業空間化。旅行の予約の電子化に伴う旅行代理店の縮小、それによって生まれた新たな店舗スタイルなど枚挙にいとまがない。

これらはいずれも、働き方やサービス提供の方法の変化(ソフト)、それを支えるテクノロジーの導入(デジタル)、そのソフトとデジタルに合わせた空間デザイン(ハード)の3要素が密接に連動している。

(2)行政DXと庁舎の変化

ソフト/デジタル/ハードの一体的な変革の必要性は、地方自治体においても同様である。これまで紙+対面で行われてきた行政手続きは大半がオンラインで対応可能となった。2022年には、地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続が閣議決定され、自治体の行政手続きのオンライン化に係る手順書が公表されている。住民の日常生活に身近な31の手続が指定され、その後もオンライン化の対象は広がっている。自治体DX推進計画第3.0版にある7つの重点取り組み事項の一つ目が「自治体フロントヤード改革の推進」であり、自治体DXの本丸であることが伺える。

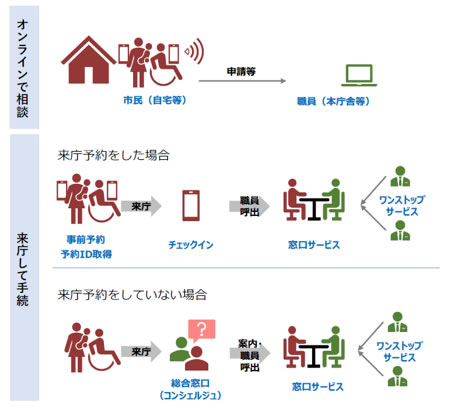

| 多様な住民ニーズに対応するためには、デジタル手続法 6 の基本原則(①デジタル ファースト、②ワンスオンリー、③コネクテッド・ワンストップ)7 に則って、デジタ ルツール等を有効に活用し、対面・非対面の対応を適切に組み合わせ、庁舎はもとよ り、自宅に加え、支所や公民館、郵便局といった住民に身近な場所でも対応可能とするなど、住民との接点の多様化・充実化(オムニチャネル化)を図る必要がある。 |

出所:自治体DX推進計画第3.0版(2024年4月24日総務省)

同計画では自治体職員のテレワークも推奨されている。背景には自治体の人手不足や離職率の高さがある。柔軟な働き方を実現し、職員のエンゲージメントを高めることが必要不可欠になっている。また、業務効率化、BCPの観点からもテレワークは有効である。これまでテレワークの障壁となっていたLGWAN(※1)環境においても、リモートアクセスが可能となっている。

| テレワークは、ICT を活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現できる「働き方 改革」の切り札でもあるほか、生産年齢人口が減少し、地方公務員のなり手不足が 指摘される中、外部専門人材を含む多様で優秀な人材を確保するとともに、時間的 制約の有無にかかわらず全ての職員が意欲と能力を最大限発揮して活躍できる環境を整備する観点からも有用である。 |

出所:自治体DX推進計画第3.0版(2024年4月24日総務省)

働き方やto Cサービスの変化が民間企業のオフィスや店舗に影響を与えたように、自治体フロントヤードすなわち窓口サービスの変化とテレワークの推進は庁舎に影響を与える。既に全国各地で「書かせない窓口」や「待たせない窓口」が実装されている。テレワークについては、それほど定着していないが、試行は各地で行われている他、庁舎の一部を改修しフリーアドレスやABW(※2)にチャレンジする自治体もある。

(3)未来志向の庁舎への挑戦

上記の取り組みは、既存の庁舎の一部分で局所的に行われているものである。一方、2020年のコロナ禍以降に具体的な検討が開始された庁舎の中には、行政DXという大きな変化を直視し、それを大前提とした新たな庁舎のあり方を志向するものがある。

例えば鎌倉市では、2022年9月に「鎌倉市新庁舎等整備基本計画」を公表した。ここでは、原則として全ての手続をオンラインにて実施可能な環境を整えること、50代以下の手続は大半がオンラインに移行し、50代以下の「相談」と60代以上の「手続と相談」が対面窓口サービスの中心となること、その結果、来庁者が現在の約6割になると予測されることが述べられている。また、プライバシーに配慮してカウンター型の窓口からブース型への転換を検討すること、現在よりも窓口1カ所当たりの面積を拡張し利用者の快適性を高めることが示されている。

出所:鎌倉市新庁舎等整備基本計画(2022年9月鎌倉市)

働き方については、テレワーク可能な職場において希望する職員が実施できる環境を整え、職員それぞれの生活環境に応じた多様な働き方を実現することが述べられている。また、コミュニケーションツールの導入やICT基盤の刷新、DX人材の育成なども明記され、開庁時においてテレワーク3割が実現していることを想定している。

さらに特筆すべきなのは、DXの取り組みにより、庁舎機能の面積を25,000㎡から20,000㎡に縮小することとしている点である。5,000㎡の削減は、仮に建設単価を50万~70万/㎡とすれば相当額のコスト削減となる。財政に対する大きなインパクトであり、この一部をデジタル投資に回すこともできる。

本事業のポイントも民間の事例と同様、ソフト/デジタル/ハードを横断的に捉えていることである。未来志向の働き方とサービス提供の仕方を描き、それを実現する行政システムを検討し、その状態を前提とした新たな庁舎が示されている。そしてそれは、結果として規模の縮減につながり、行政のアセットマネジメントにも寄与するものとなっている。

鎌倉市では、同計画において基本設計先行分離発注型のDBOまたはPFI-BTOを有力な事業手法とした。そして2024年4月に「鎌倉市新庁舎等基本設計及びDX支援業務委託」のプロポーザルを公告し、同年10月に日建設計が優先交渉権者として選定された(協力会社はチームラボ)。これは業務名のとおり、建築の基本設計とDX支援をセットで発注するものである。DX支援業務では、「来庁者の体験」と「職員の働き方」を属性ごとに具体的に描くことが求められており、かつそれを支えるコミュニケーションツールや設備の検討を行うこととしている。いわば庁舎におけるサービスデザインやユーザーエクスペリエンスの検討が求められていると言える。庁舎に関する建築設計とDXを一体的に発注する日本初の試みであり、その成果として今後、どのようなソフト/デジタル/ハードが提示されるのか注目される。

(4)これからの庁舎のつくり方

筆者らはこれまで鎌倉市の他、宮崎県宮崎市、千葉県松戸市、埼玉県などで庁舎とDXの一体的な検討を支援してきた。本連載ではその知見を踏まえ、これからの庁舎のつくり方について提言する。まず次回「その2」では、これからの庁舎を構成する各機能のあり方や規模設定の考え方を示す。次に「その3」では、未来志向の庁舎をさまざまな関係者がともにつくりあげるためのプロセスとスキームを述べる。

現在も、数多くの自治体で庁舎の老朽化と狭隘化という課題を抱え、再整備の検討がなされている。財政状況が厳しいことはどの地域も共通であり、行政DXひいては社会全体のDXが進むことも間違いない。今後、50年、100年と使い続ける庁舎を整備するに当たり、未来を見据えたこれからの庁舎はどうあるべきなのか、その検討の一助にしていただきたい。

(※1) Local Government Wide Area Networkの略称。地方公共団体を接続する専用ネットワーク。

(※2) Activity Based Workingの略称。業務の内容に合わせて場所や時間を選択できる働き方のこと。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その1

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その2:機能と規模

・行政DXが庁舎を変える~未来志向の庁舎のつくり方~ その3:実現プロセス