オピニオン

【DXインサイト】

教育DXが向かう先 -ラーニングアナリティクスが目指す教育の再定義-

2024年03月19日 前田淳宏

近年、デジタル技術の急速な進展によって私たちを取り巻く社会や経済は大きな転換期を迎えている。企業や組織は、デジタル技術を活用した事業変革や企業変革、すなわち“デジタルトランスフォーメーション(DX)”への対応の必要性に迫られている。一方で、DXの必要性や重要性は認識しつつも、“何を、どのように、どこから”着手すれば良いのかという課題を抱える企業や組織は多いと考える。このシリーズでは、DX関連のトピックから、最新のトレンド、当社の事例や見解までを幅広く取り上げ、企業や組織におけるDX推進の一助となることを目指す。

本稿では、教育DXの一つとして注目されるラーニングアナリティクスを取り上げ、その重要性や活用促進のためのポイント等を整理し、今後の教育DXを促進するための環境基盤整備の必要性について検討したい。

ラーニングアナリティクスとは

日本の教育現場におけるICT化の遅れが指摘されて久しい。とりわけ初等・中等教育機関においてはICT環境整備の遅れや教員のICTスキルの不足、予算の制約等が大きな障壁となり、その遅れが顕著であった。そのような状況を打開すべく政府のGIGAスクール構想のもと、児童・生徒への1人1台端末配備等の「教育のデジタル化」に向けた施策が、加速度的に進められている。このような教育のデジタル化に向けた動きは、初等・中等教育機関に比べ、大学をはじめとする高等教育機関での取り組みが先行している。それゆえ新型コロナウイルス感染症拡大期に、フルオンライン授業への比較的早急かつ柔軟な対応ができたことは記憶に新しい。

一方、教育DXの目的は、従来の紙媒体の教科書や資料をデジタル媒体に移行することや、オンデマンド授業等の充実により場所を問わず教育が受けられる環境を整えることではなく、教育のデジタル化によって可能となるさまざまなデータの蓄積とその利活用による「エビデンスに基づく教育の実践」を実現することである。この点を踏まえると、現在の教育のデジタル化は、教育DX実現のために必要となる各種データの蓄積基盤を整備するための環境構築段階と位置づけることができる。そして、この環境構築段階の先にある教育DXの推進、つまりエビデンスに基づく教育の実践を図る上で注目を集めるのが、ラーニングアナリティクス(以下、「LA」という。)である。LAとは、情報システム環境の整備に伴い蓄積された膨大な学習データから、個々の学習者の傾向を分析し、エビデンスに基づく学習改善や教育支援を行う手法を指す。これは、高等教育機関における「学修成果の可視化」の議論との親和性も高い。このLAを通じた教育改善のアプローチにおける最大の特徴は、成績など従来の評価の主軸であった「学習結果」のみではなく、その結果に至るまでの「学習プロセス」を分析対象とし、評価の枠組みに加えることが可能な点である。つまり、多面的に学習者を評価・支援するためのエビデンスとしての役割が、LAには期待されている。また、従来の集団型教育の枠組みでは困難であった、学習者一人一人に個別最適化された学習コンテンツの提供等によるオーダーメイド型教育の実現にも寄与するなど、今後の展開次第ではまさに「学びを変える」手法の一つとして注目されている。一方、LAは学習者のみならず教育者にとっても教育方法の改善や効果的な教授法を検討する際に大きな効果が期待されるなど、学習者・教育者双方にとって大きなインパクトを与える。

データ収集基盤としてのLMS

LAを推進する上で必要不可欠なものは、分析対象となる学習者個人の学習ログデータである。近年、その学習ログデータを収集するツールとして、LMS(Learning Management System)が効果的に活用されている。日本語では「学習管理システム」と訳されるLMSは、2000年代初頭に北米の高等教育機関を中心に広く普及・拡大し、2010年代には日本国内の高等教育機関においても教育ツールの一つとして定着した。

ただし、LMSは導入初期の段階からデータ収集基盤としての役割を期待されていたのではなく、その役割は時代のニーズとともに次第に変化して今日に至っている。国内の高等教育機関においてLMSが普及・拡大した2010年代は、MOOC(Massive Open Online Courses)に代表されるようなeラーニングの普及・拡大ならびに社会的関心の高まりと相まって、講義資料や講義動画のオンライン化を促進するための「学習コンテンツの貯蔵庫」としての活用に主眼が置かれていたと、筆者は捉えている。その後、EBPM(Evidence Based Policy Making)の考え方が社会において一般化し、教育分野においても例外なくその重要性が説かれたことがLAへの関心の高まりを後押しし、LMSが従来はブラックボックス化していた学習プロセスの分析を行うための「学習ログデータの収集基盤」としての役割を期待されることとなり、現在に至っている。

LMSの変化から考える今後の方向性

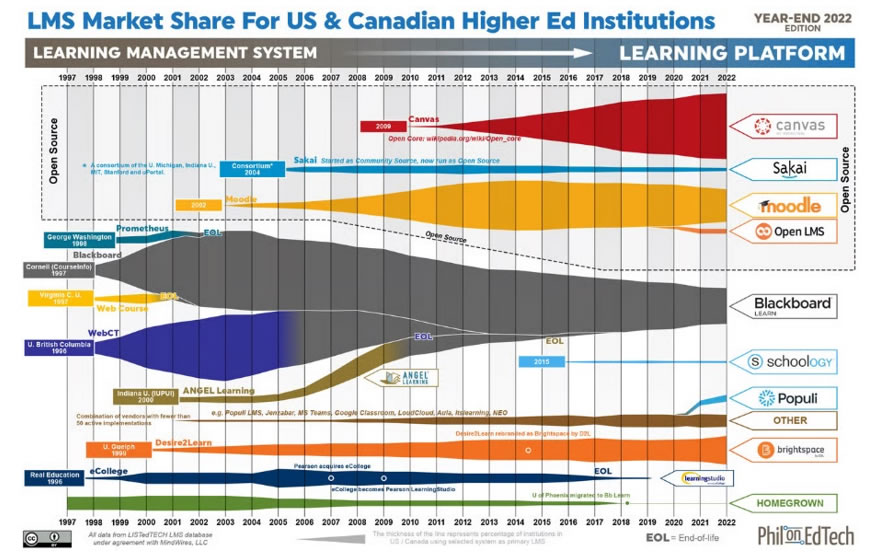

一方、LMSの利用が浸透した高等教育機関において近年、変化の波が押し寄せている。従来の主流であったパッケージ型LMSからオープンソース型LMSへの刷新である。同様の傾向は、国内のみならず、北米の大学におけるLMS市場のシェアにおいても確認することができる。2010年代半ば以降、それまで市場を席巻していたBlackboardをはじめとするパッケージ型LMSに代わり、Canvas LMSやSakai、Moodleといったオープンソース型LMSのシェア拡大が顕著になっている(図1)。

図1 米国およびカナダの大学におけるLMS市場シェア

(出所)State of Higher Ed LMS Market for US and Canada: Year-End 2022 Edition

オープンソースとは、ソースコードが無償で公開され、再使用、改変、再配布が可能なソフトウェアを指す。メリットとしては、ライセンス費用が無償であることによる「コスト削減」や、自組織のニーズに合わせた機能追加等のカスタマイズの「柔軟性」などが挙げられる。とりわけ、既存の学内システムとの連携が柔軟に行えるという点はLAを効果的に行う上でも最大の強みとなる。例えば、既存の学務システムの履修データや成績データ、進路情報などとLMSがシームレスに連携し、各種データの一元管理が実現することによって、個々の学習者の学習ログの分析結果を学習前の傾向や学習後の結果と関連づけ、具体的な施策を検討する際の指標とすることができる。このように具体的な施策までつなげることが教育DXの本旨であることを踏まえると、LMSの学習ログとその周辺のデータが一元的に連携・管理される環境が理想的であり、その環境を模索する上でオープンソース型LMSがもつ柔軟性は大きな強みとなる。

一方、学習ツールの一つとしてLMSが定着した高等教育機関とは対照的に、初等・中等教育機関におけるLMSの普及率はまだまだ低いのが実情である。冒頭に取り上げた1人1台端末配備の次にあるステップが、まさにこのLMSをはじめとする個々の学習データの収集を可能とする環境の整備である。「教育のデジタル化」はこの段階を完了して、初めて実現するものと筆者は考えている。その際、大きな課題となるのが、環境の整備に必要となるコストであろう。その点からも、従来のパッケージ製品に比べコスト面でも優位性があるオープンソース型LMSは導入障壁が低い。また、コミュニティ内での情報交換やアイデア共有といったオープンソース型LMSが有する強みを生かし、先行事例にならった導入も可能である。さらに、自治体等の地域レベルで同一のオープンソース型LMSを利用することによって、バグ修正や脆弱性への対応等を迅速に行うことができ、管理運用面でのメリットも大きい。このように、オープンソース型LMSは、教育DXの実現に向けた環境基盤整備を進める上での優位性が高く、初等・中等教育機関におけるデータ収集基盤の整備を進める、大きな可能性を秘めたツールといえる。

今後の教育DXを推進する上での課題とその解決策

現在の日本の教育制度は、小学校から大学までの「6・3・3・4制」を基本としている。一部の一貫教育校を除き、16年間で4つの教育機関での学びを経験するとともに、必然的に3回、各教育段階への移行を経験することとなる。この教育段階の移行問題は、学習データの一元管理という観点からも決して望ましい状況とはいえない。LAを充実させて収集・分析した個々の学習データが、次の教育段階に共有されないということであり、後段の教育機関において改めてデータの収集・分析を行う必要が生じる。そこに前段の教育段階との連続性という観点はなく、あくまでも個別教育機関における限定的な時間軸でのLAにとどまってしまう。このように、現状の制度下において課題とされる「学びの連続性」をいかに確保するかは、今後の教育DXの推進に重要な要件となる。

実現する施策の一つとして考え得るものが、社会保障制度、税制、災害対策などの事務手続きで用いられるマイナンバーのような学習者固有のIDで、初等教育から高等教育に至るまでの学習データを一元的に管理する仕組みである。この方法はシンガポールなどの諸外国ではすでに採用されているものの、導入の課題として、個人情報保護や情報漏えい防止の観点から取り扱いに関するルールの整備がある。IDにより管理する仕組みを整えたとしても、それにひもづくデータの様式等が校種や地域ごとにバラバラであってはかえってLAの促進を阻害する要因となり得るため、校種を越えた連携が必要となるなど、課題は多い。

一方で、このような個々の学習データの蓄積とそれを活用するための基盤整備はLAならびに教育DXを推し進める上での必要条件であるため、山積した課題を一つひとつ解決していく必要がある。そのためにも、まずは個別の教育機関での取り組みから始め、複数の教育機関を巻き込んだ取り組みに拡大させ、地域や自治体レベルでの取り組みへと発展させる段階的な推進が必要となる。その観点では、私立学校における内部進学者の初等教育から高等教育までの一元的な教育データの収集・分析体制の整備は、公立学校に比べると比較的障壁が低い。ただし、現状では同一学校法人であっても固有のIDによる校種を越えた学習データの一元管理を行えていない教育機関が多く、まずは一貫教育を標榜する私立学校において、その環境構築を行い先駆的な取り組み事例を蓄積してはどうかと筆者は考える。

このように、LAは従来の教育の考え方を一変させる可能性を秘めており、周辺環境の整備とともにLAの充実を図ることが今後の日本における教育DXの実現を左右することになるといっても過言ではない。日本におけるデータドリブンな教育の実現に向けた今後の取り組みを見守りたい。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

DXインサイト

・DX時代の新たな基盤「コンポーザブルERP」の導入に向けて

・教育DXが向かう先 -ラーニングアナリティクスが目指す教育の再定義-

・BtoC向けビジネスを展開する企業のデジタルマーケティングに関する問題意識等の調査に係る実施報告