昨今、取引先からの要求や自治体のSDGs登録制度の創設等を背景に、中堅企業(※1)でもサステナビリティに取り組むことが一般的になってきた。しかし、多くは、「しかたないから最低限の形だけは整えておこう」といった“守り”の取り組みというのが実情ではなかろうか。中堅企業においても本来追求すべきは、サステナビリティを起点に、自社の強みを生かした新規事業の創出や、既存の商品・サービスの改善に取り組むことによって、売上・利益拡大につなげる”攻め”の取り組みである。そうは言っても、中堅企業においては、リソースが限られており、“攻め”の取り組みに向き合うことは難しい。

本稿では、中堅企業がサステナビリティに取り組む意義、現状や課題、サステナビリティを起点として経営に変革をもたらす手法のポイントを示す。

中堅企業がサステナビリティを起点に、新規事業の創出や既存の商品・サービスを改善する意義は大きい

中堅企業は、技術や顧客基盤、商品・サービスがニッチな市場で人気があるなど、大企業と比較した際に何かしら大きな強みを持っていることが多い。そのような自社の強みとサステナビリティを組み合わせて、新規事業の創出や商品・サービスの改善に取り組むことで、他社と差別化ができ、売上・利益向上につなげることが可能である。

例えば、山形県に本社を置き、豆菓子を中心としたお菓子の製造販売を行う株式会社でん六(従業員数863人、2022年3月末時点)は、大学と連携し、豆の健康・栄養成分・機能の研究を深めている。ピーナツに含まれるビタミンEは血管の健康を保つ効果があり、生活習慣病の予防が期待されている。豆に含まれるそのような成分の効能に着目し、商品開発を進めている。また、同社は消費者への豆の健康効果を発信しながら、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防に着目した製品を開発・販売し、自社の製品を選んでもらえるように工夫している。

新潟市に本社をもち、かまぼこなどの水産練製品の製造販売を行う一正蒲鉾株式会社(従業員数921人、2020年6月期時点)は、食品ロス削減の取り組みを行っている。 具体的には、原料、包装形態や製造工程における衛生管理を工夫することで、製品の賞味期限の延長を図っている。結果として、他社の同系商品に比べ、賞味期限が3~8日長くなっている。

サステナビリティというと環境に配慮した取り組みをイメージしがちであるが、でん六のような社会課題に着目した取り組みも大事である。一正蒲鉾の例では食品ロス削減を目的とした取り組みである上、賞味期限延長によって小売店が商品の取り扱いをしやすくなることが可能になる。このように、中堅企業がサステナビリティに取り組むことで、消費者や取引先から選ばれるきっかけとなるのだ。

現状はサステナビリティに対して“守り”重視の取り組みにとどまっているのが現実

これまで、サステナビリティは、ESG投資を意識して大企業のみが取り組むものと認識されていたが、昨今は状況が変わり中堅企業も取り組まざるを得ない状況になっている。2022年4月の東京証券取引先所の市場区分再編を経て、とりわけプライム市場に上場する企業は海外の投資家を意識した企業価値の向上が求められている。プライム市場の企業は、例えばTCFD(※2)の提言に沿った気候関連の情報開示や、CDP(※3)が実施する環境に関する調査票への回答が求められている。プライム市場に上場する企業には大企業が多いが、これらの情報開示・調査に対しては、企業単体ではなく、サプライチェーン全体を加味して対応しなければならないことが多い。そのため、大企業の取引先である中堅企業も対応に迫られるケースは少なくない。

また、内閣府主導のもと、多くの各都道府県や市町村で、SDGs登録・認証制度が始まっている。これらに登録するメリットは、対外的なPRにつながる、ビジネスマッチングや金融機関による伴走支援を受けることができるといったものである。例えば、神奈川県であれば「かながわSDGsパートナー」、横浜市であれば「横浜市SDGs認証制度“Y-SDGs”」という制度であるが、自治体によって名称はさまざまである。2022年11月30日現在、55の自治体(※4)が制度を設けており、日本全国の多くの企業が登録・認証されている。これらの背景から、サステナビリティに取り組む中堅企業が急増している。

しかし、「取引先からの要求に応える」、「制度に登録する」ことは、企業が取り組まなければならない範囲にとどまる“守り”の取り組みと言える。“守り”の取り組みは社会からの要請に応えるという意味では必要である一方で、自社の強みを生かして事業機会を広げるような“攻め”の姿勢がなければ前項で上げたような売上・利益向上につながるというメリットを享受できない。“攻め”を軽んじて、“守り”の姿勢に極端に偏ってしまう結果として、取引先の要求や制度に応えられればそれで満足という、場当たり的な対応になってしまう恐れがある。

場当たり的なサステナビリティへの対応では、ステークホルダーからの信頼が損なわれる

場当たり的にサステナビリティに対応していると、何か悪いことがあるのだろうか。実態を伴わずSDGsに取り組んでいるように見せかける行為は「SDGsウォッシュ」と表現されるが、悪気はないのにもかかわらず、これに近しいことを行ってしまう可能性がある。根拠が不十分なのに消費者・取引先にSDGsに配慮した商品・サービスであることを伝える、あるいは曖昧な表現や誇張しすぎた表現を使ったりすることが、「SDGsウォッシュ」につながる。例えば、取引先から環境に配慮した商品を作ってほしいという要望のもと、リサイクル素材を使うが、製造工程において既存素材に比べ多くの温室効果ガスを排出しまっているというケースもその1つである。こういった事実が明るみにでれば、サステナビリティに配慮した商品・サービスということで購入していた消費者・取引先を裏切ることになり、信頼を失ってしまうだろう。

また、場当たり的にサステナビリティへ対応していれば、社外だけではなく、社内にも悪影響を及ぼす。社外へPRしても、社内の従業員は自社がどれほど本気でサステナビリティに取り組もうとしているのか、経営層からのメッセージや実際の取り組みから容易に察することができる。昨今、若い世代のサステナビリティ意識が高くなっており、社会のために役立ちたいと思っている人が増えている(※5)。会社はSDGs達成に取り組むべきと考えている社員は半分程度いるという調査結果もある(※6)。他の企業がサステナビリティに熱心に取り組む一方で、自社の社会への貢献度が低ければ、サステナビリティへの意欲が高い若手・中堅層の離職を招く可能性があるだろう。

問題は、中堅企業の場合は社内リソースが限られていること

中堅企業は、大企業と比べると、人材や資金といった社内のリリースが限られているため、サステナビリティへの“攻め”の取り組みが進めにくいのではないかと私は考えている。大企業ではサステナビリティの取り組みを取りまとめる専任の担当者を設けており、場合によってはCSO(Chief Sustainability Officer)と呼ばれるサステナビリティ責任者を執行役員としておいている企業もある。一方、中堅企業の多くは総務や企画の担当者が兼務の状態で対応しているのが実態ではないだろうか。

中小企業を対象にした調査であるが、SDGsに取り組んでいない企業は、SDGsに対して「取り組みの必要性は理解するが、取り組む余裕がない」「社会貢献・課題解決の取り組みとして重要だが、自社の事業活動に比べると優先度は低い」という回答が半分以上を占め(※7)、必要性を理解しているが取り組めないという現状がある。ある中堅企業では、現場はサステナビリティに取り組む必要性を感じているにも関わらず、経営層が理解していないというケースがあった。その中堅企業では地域貢献や顧客第一といった理念を既に設定しているため、一見すると類似するようなサステナビリティという観点で経営を行う必要性を感じられないということであった。

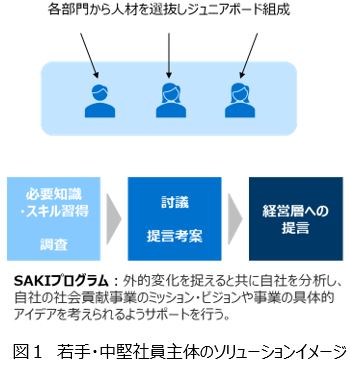

そこで、大企業のようにサステナビリティ担当の執行役員や専任の部署を配置するのではなく、サステナビリティへの関心が高い若手・中堅社員を所属部門にかかわらず集めて任せてみたらいかがだろうか。前項で記述したように、サステナビリティへの関心・感度が高い若者は増えており、また現場の若手・中堅社員は自社もサステナビリティに取り組まなければならないという強い危機感を持っている。より先の未来の事象から影響を受ける若手・中堅社員であれば、自分事として自社が取り組むべき社会課題とそれに対して自社ができることを、柔軟な発想で真剣に考えるはずである。

具体的な方法としては、部門横断的にサステナビリティへの関心が高い若手・中堅社員を集めて、自社でどんな社会課題に向き合わなければならないのか、そのためには自社は何をしなければいけないのかの具体的なアイデアを考えてもらうのである。その際に、SDGsの17の目標に捉われず自分たちが心の底から貢献したいと思える社会課題を見つけ出す、といった熱意を重視するようにする。また、本業に関連する新たな取り組みをはじめなければならないという制約をいったんは取り払う等、心理的なハードルを下げることが大事である。

さらに、若手・中堅社員がなるべく自社の既存の考え方に縛られないように、経営層や自身の部署から影響を受けない、自由に試行錯誤できる環境を整えると良い。最終的には、アウトプットを経営層に披露してもらい、フィードバックする機会があっても良い(図1)。

もちろんさまざまな制約があって、上記をスムーズに進めることは容易ではない。例えば、若手・中堅社員だけでどのように進めていけばよいかわからないといった問題がある。しかし、昨今ではサステナビリティやSDGsに関するさまざまな書籍や、ワークショップを設計・実施するためのノウハウ本が多く出版されており、それらが進め方のヒントになるだろう。日本総研においても、こういった経営層のニーズに応える形で、若手・中堅社員の社会貢献事業の創造をサポートするサステナビリティ人材育成プログラム「SAKI(Sustainability Action and Knowledge Immersion)」を用意している。興味がある方はぜひお問い合わせいただきたい。

(※1)本稿における中堅企業は、経済産業省が定義する「常用雇用者数100人以上~1,000人未満程度、売上高年商10億円~1,000億円程度の企業」とする。

(※2)TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース( Task Force on Climate-related Financial Disclosures)の略称。環境省「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD) | 総合環境政策

」を参照。

」を参照。(※3)CDP:英国の慈善団体が管理する非政府組織(NGO)であり、投資家、企業、国家、地域、都市が自らの環境影響を管理するためのグローバルな情報開示システムを運営している。

(※4)内閣府「地方創生SDGs金融調査・研究会 - 地方創生推進事務局

」を参照。

」を参照。(※5)「日頃、社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っている」割合は、1980年前後は3割台、1990年代は4割台で合ったのに対して、今は5割を超えている。内閣府「令和3年度社会意識に関する世論調査」を参照。

(※6)JTBコミュニケーションデザイン「SDGsと社員のモチベーションに関する調査

」(2021年11月10日)を参照。

」(2021年11月10日)を参照。(※7)一般財団法人 日本立地センター「2020 年度 中小企業の SDGs 認知度・実態等調査」(2021年7月)

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。