オピニオン

RAPOCラボ|自動運転の社会実装を進める官民連携の事業モデル検討の活動紹介

2022年09月27日 三島千春

1.地域公共交通の課題

日常の暮らしに欠かせない地域の路線バス事業は、高齢化や人口減少に伴い様々な課題が浮上している。

課題の1つは、路線バス事業の担い手不足の深刻化だ。国土交通省の「国土交通白書2020」によると、道路旅客運送業では就業者の61.2%が55歳以上であり、今後、高齢世代の現役引退が進むことで担い手不足にますます拍車がかかるだろう。

また、路線バス事業は採算の悪化も深刻だ。特に地方のバス事業は、モータリゼーション、過疎化や少子高齢化等に起因する公共交通の需要減少の影響で、コロナ禍以前から採算の悪化が進んでいたが、新型コロナによる外出自粛等が採算の悪化に追い打ちをかけている。アフターコロナにおいてもニューノーマルによるライフスタイルの多様化などにより、移動需要がコロナ禍以前の水準までに戻らない路線も考えられ、減便や廃線等を検討せざるを得ない状況も生じると考えられる。

こうした中、担い手不足と採算悪化の両者を同時に解決する手段として自動運転移動サービスに期待が集まっている。自動運転技術を活用して運転者が不在(または少人数で複数台の遠隔監視)の自動運転移動サービスを実現できれば担い手不足の解決に繋がり、人的オペレーションの効率化による採算改善も期待できる。

2. RAPOCラボの取り組み

日本総研は、「RAPOCラボ(Risk Assessment Process Of Community-Vehicle Lab)」を2020年11月に設立し、自動運転移動サービスの実装に取り組む多くの民間事業者と協働して、地域への社会実装が円滑に進むよう検討を行ってきた。一方、政府の自動走行ビジネス検討会報告書 (参考1)では、自動運転移動サービスの実現・普及に必要な4要素として「事業化加速」「環境整備(インフラ、法整備等)」「技術開発」「社会受容性向上」を挙げているが、RAPOCラボでは「技術開発」の動向を踏まえながら「事業化加速」「環境整備(インフラ、法整備等)」「社会受容性向上」の3要素について検討を行ってきた。

2020年度はラボ会員が自動運転実証などを実施した際の知見や経験を持ち寄って上記3要素のナレッジ化と課題洗い出しを行い、2021年度は課題解決に向けて検討を進めた。2022年度(RAPOCラボ2022)はその検討成果を踏まえ、地域での社会実装に寄与する段階として活動を進めている。

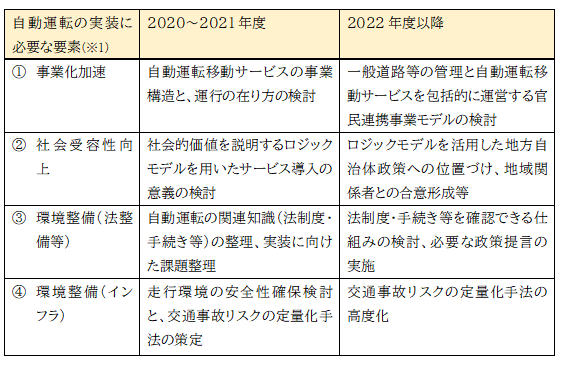

これまでの活動と今後の予定をまとめると下表のとおりである。

※1 自動走行ビジネス検討会報告書(参考1参照)において、自動運転移動サービスの実現・普及に必要な要素として「事業化加速」「環境整備(インフラ、法整備等)」「技術開発」「社会受容性向上」が挙げられている。この表では「技術開発」以外の項目を記載。

RAPOCラボ2022では、特に「事業化加速」における事業モデルに注目し、官と民の新しい連携のあり方を深堀検討している。

自動運転システムには、自動運転が可能な走行環境条件(ODD)が設定されている。ODDから外れる場合は手動運転に切り替えるか、安全な場所に停車する必要がある。よって、自動運転移動サービスを提供する主体者は、計画した経路での自動走行を維持できるよう(手動介入を減らし、継続的に自動走行する)、ODDを満たす走行環境を整備・維持する必要がある。

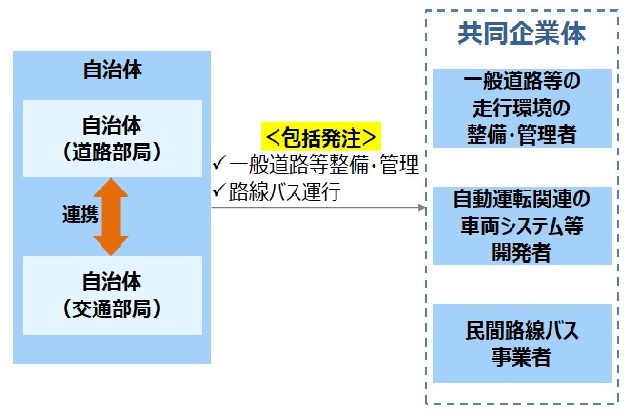

走行環境としては、一般道路等の他、信号機などがあげられる。現在、一般道路等の管理者は国や自治体であり、信号機等の管理者は警察である。したがって、自動運転移動サービスを提供する主体は、国や自治体、警察と、物件ごとに費用拠出元を含めて整備、維持管理の協議を進める必要があり、多岐に及ぶ専門知識を踏まえた関係各所との個別調整と合意形成がサービス実装で重要となっている。日本総研では一般道路等の走行環境の管理と自動運転移動サービスを、複数年度にわたり包括的に運営する官民連携事業モデルを構想している。具体的には、一般道路等の走行環境の整備・管理者、自動運転車両システム等の開発者、路線バス事業者等から構成される共同企業体が、一般道路等の整備・管理、自動運転車両の調達から旅客輸送の運行を包括的に担うスキーム(以下、「本スキーム」)である。

出典:RAPOCラボ2022キックオフ資料(日本総研作成)より抜粋

以下、本スキームで自動運転移動サービスを実装することによるメリットを示す。

(1)道路管理に自動運転の視点を含めることで、従来の道路管理の大きな変更は不要

従来の非自動運転の道路管理の業務項目に、自動運転の視点から業務を見直すことで、従来の道路管理のやり方からの大きな変更は不要になる。例えば、道路清掃や街路樹剪定は非自動運転の道路管理でも行われるが、自動運転の走行環境でもセンシングの視点から重要な業務になる。別々の契約で同じ業務を行わず、自動運転の走行環境の視点を加えて、従来の道路管理を行うことで、自動運転の走行環境整備の効率化につながる。

(2)運行情報を走行環境の維持・管理に活かすことが可能

共同企業体で行うため、自動運転移動サービスの運行時に車載センサーから取得したデータを、走行経路の不具合や老朽化の確認に活用することが容易であり、走行環境の維持につながる。

(3)交通事故発生時の迅速な要因特定が可能

自動運転移動サービスの運行中に交通事故が発生した場合、走行環境の整備不良、車体故障、自動運転システムのエラー等、多岐にわたる要因が考えられる。

この際、本スキームを採用して自動運転移動サービスを提供する場合は、共同企業体の構成員全員、自治体や警察などの関係者と情報共有と相互連携を取りながら、迅速に事故要因の特定を進めることができる。

(4)自動運転移動サービスの横展開加速に貢献

現状、自動運転移動サービスの事業スキームは、地域ごとにゼロベースで検討している。その結果、その地域でなければ実現できない地域固有の事業スキームとなりがちであり、他の地域が参考にしづらいという課題がある。

本スキームを自動運転移動サービスの実装を検討する際の、各地域共通の基本の「型」として一般化できれば、横展開の加速に貢献できる。

3.まとめ

日常の暮らしに地域交通の確保は不可欠だ。しかし、路線バス事業は担い手不足や採算悪化などの課題に直面しており、その対策の一つに自動運転の活用がある。日本総研は2020年度からRAPOCラボの活動を通じて、自動運転に関する各種課題の洗い出しや解決策の検討を続けてきた。

RAPOCラボ2022では、地域課題の解決手段として自動運転移動サービスの活用を検討している複数自治体と共に、自動運転移動サービスの政策への位置づけ、事業範囲・役割分担などを検討し、自動運転移動サービスの実装プロセスに関する手順書の策定を進め、地域への実装を目指す予定だ。また、自動運転移動サービスの実装に向け、必要な政策提言等も行う予定である。

RAPOCラボは、地域交通を確保する手段の検討に留まらず、持続可能な交通・まちづくりを実現し、まちの活性化を進めるために必要な市場を創出する先駆けとして動き始めた。我々の今後の成果にぜひご期待いただきたい。

(参考1) 自動走行ビジネス検討会事務局.2022年4月28日.自動走行ビジネス検討会報告書version6.0.

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。