本連載は脱炭素についてできるだけ全体像から外れずに、何巡も繰り返し見ていくことで理解を深めることを目的にしており、1巡目ではエネルギーの供給と需要の量にのみ着目して、再生可能エネルギーだけで国内のエネルギーをまかなう脱炭素モデルを検討しました。

2巡目では、1巡目では考慮できていなかった、ためられないエネルギーとされる電気の特殊性に目を向けてもこのモデルが成立するか、見直していきたいと思います。

(1) 電気はためられない(?)

この世の電気に関するおよそ全ての本の冒頭部分に、「電気はためることができない」と書かれています。これがなぜ普通に受け入れられているのか、私は以前から不思議でした。なぜなら、電気がためられることは、特段電気やエネルギーに興味がない人でも、もっと言えば小学生でも知っていることだからです。スマートフォンやノートパソコンや電動ひげそりの電池に電気をためてコンセントにつながずに使っていますし、家庭用の蓄電池についても持っている人はあまりいないかもしれませんが存在を知らない人は少数派かと思います。それではなぜこうも公然と「電気はためられない」と書かれるのでしょうか。

3つほど考えられる理由があります。1つ目は、「電気がためられる時、多くの場合、電気そのものではなく、電気エネルギーが別の形に変化してためられるから」というものです。蓄電池の場合は、充電すると電気のエネルギーによって蓄電池内部の物質が変化し、放電する時には、それが元に戻る際に放出されるエネルギーが電気の形で外に取り出されます。その他にも揚水発電の場合は、充電する時は、電気のエネルギーによって水がくみ上げられ、放電する時は、くみ上げた水が落下する力で水車が回り、発電しています。電気の形でためられているわけではないので、充電は電気の消費、放電は発電と見るのが正しいのかもしれません。

2つ目は、「蓄電池や揚水発電所といった、電気をためるための設備が高いから」というものです。普通の商品を保管しておくための倉庫などと比べて価格がずっと高いため、(簡単には)ためられないということなのかもしれません。

3つ目は、「ためた量だけ取り出せるわけではない」というものです。電気のエネルギーを別の形にして保存し、再び電気として放出しているので、その変換過程そのものにエネルギーを使ってしまい、取り出せる電気はためた電気よりも少ないのです。

こうして見てみると、ためられないかどうかはともかく、ためるのに適していない、あるいは、できることなら、ためたくないエネルギーであることは確かです。

では、「ためられない」というのは、電気の供給においてどのような意味をもつのでしょうか。大きく2つあって、1つは、「ためられない」電気は作ったそばから使わなければならないということです。これは言い方を変えれば、発電量と需要は常に一致させなければならないということになります。1巡目では、電気を100%再生可能エネルギーで供給することを想定し、電力需給のモデルを作成しました。再生可能エネルギーの多くは発電量を自由にコントロールできないため、その発電パターンと需要が一致しない限り、モデルは破綻してしまいます。

もう1つは、「ためられない」電気は、作られた場所から使われる場所に運ぶための手段が、大きく限定されるということです。何かに「ためて」運ぶことができないので、送電線を使って運ぶというのが基本的な方法となります。送電線に頼らずに運ぶというのは、1巡目で見たような水素に変換して運ぶといった方法しかなく、まだほとんど実用化されていません。そのため、想定される再生可能エネルギー発電設備の立地が需要地と大きくズレていた場合も、発電した電気を需要地に運ぶための十分な容量を持った送電線が存在していない可能性があり、同じくモデルが破綻してしまいます。

そこで、1巡目で作ったモデルについて、上記2つの観点から、問題がないかチェックしていきたいと思います。

(2) 再生可能エネルギーと電力需要の、時間帯の需給ミスマッチ

1巡目で想定した電力需給モデルにおける再生可能エネルギーの発電量は2.5兆kWhで、うち0.5兆kWhが太陽光、残りの2.0兆kWhが風力となります(陸地に設置する陸上風力が0.5兆kWh、海の中に設置する洋上風力が1.5兆kWh)。他にも水力や地熱などがありますが合わせて0.1-0.2兆kWhなのでここではいったん無視して考えます。

風力発電も太陽光発電も発電設備単体で見ると、発電量が非常に細かく変動します。しかしながら、日本全国の発電設備の発電量を重ね合わせると、細かな変動が平均化されてならされます。そうして、ならされた発電量について見てみると、風力発電の場合、季節間の差は大きいものの、時間帯による差は比較的小さくなります。一方、太陽光の発電量は季節間の差以上に時間帯による差が大きく、当たり前ですが夜は発電しません。

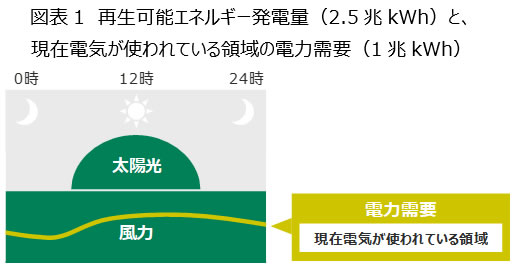

以下は、2.5兆kWhの再生可能エネルギーを入れた時の発電量と現在電気が使われている領域である1兆kWhの電力需要について時間帯別の量をざっくりと絵にしたものになります。

これは365日の平均であり、毎日大きく変化します。快晴で風の強い日はもっと発電しますし、曇天無風の日はずっと発電量が落ちます。また、需要も平日と土日で大きく変わります。ただ、ここでは簡略化のため、このような1日が毎日続くという(あり得ない)仮定をおいて話を進めてみます。

まず、現在電気が使われている領域1兆kWhの使われ方はそのままとして、自家用車等の0.5兆kWhや電気を通じた熱供給1兆kWhを、電気が余る昼間の時間帯中心に使えないか見てみます。自家用車は使われていない時間が9割と言われています。そのため、使われていない時間を利用し、通勤用のクルマは会社で、そうでないものは家庭や買い物先などで、昼間の電気を使って充電することはできそうです。

熱についてはどうでしょうか。家庭や業務の給湯利用は、電気が余る昼に作ったお湯を他の時間に使うことができそうです。これが0.3兆kWhくらいあります。残りの0.7兆kWhは工場などで使われている熱が中心になります。夜間は動かない工場もあるので昼の方が夜よりも使う量は多いと思われますが、ここではとりあえず24時間同じ量が使われ、それらについては利用時間を動かすのが難しいと仮定してみます。

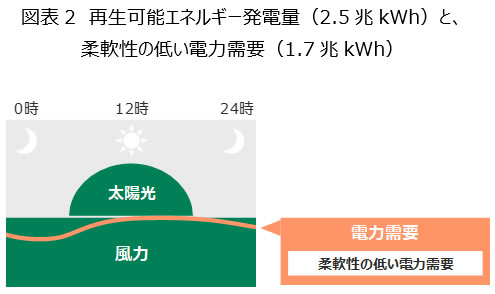

このように仮定すると、現在電気が使われている1兆kWhと、工場等の熱0.7兆kWhの合計1.7兆kWhが、利用時間を発電量に合わせるのが難しい、「柔軟性の低い電力需要」といえます。これを図に表すと以下のようになります

電気自動車の充電や給湯用の電力は、このオレンジの線よりも上の緑の部分に合わせて消費する必要があるということになります。深夜電力を利用しての電気自動車充電や給湯を少数派にして、多くを昼間充電・昼間給湯に移行することができれば、再生可能エネルギーの発電パターンと電力需要のパターンを合わせることができそうです。

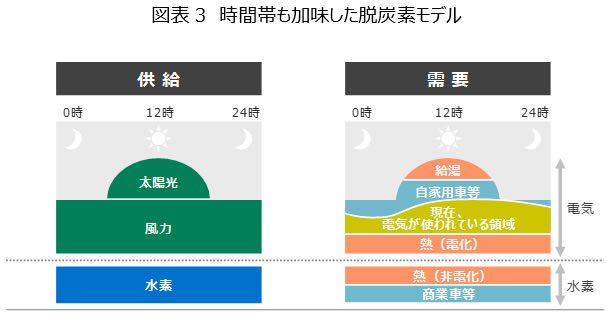

(3) 時間帯を加味した再生可能エネルギーのみによる電力供給

1巡目で見てきた脱炭素のモデルは、ここまで見てきた2.5兆kWhの再生可能エネルギー(国内に目いっぱい入れた場合の発電量)と1.0兆kWhの輸入水素(不足分を補うための量)でエネルギーを供給することが前提になっていました。水素は「ためられる」エネルギー(1巡目で想定していた水素製造の方法は、電気で水を電気分解して作るというものだったため、これは見方を変えると、ためられない電気をためられる形に変換して持ってきているという見方もできます)なので、電気のように、利用時間帯をシビアに見る必要はありません。そこで、水素の消費量は便宜的に24時間同じと表現した上で、1巡目で作った脱炭素のモデルを、時間帯も加味して作り直すと、以下のようになります。

発電と需要のパターンが毎日同じというあり得ない仮定をおいた場合ではあるものの、時間帯を加味しても需給のバランスは取れそうだというのがわかりました。

ただし、先に示した通り、再生可能エネルギー発電設備の立地と需要地の間にミスマッチがあっても、発電した電気を需要地に運ぶために十分な送電線がないという可能性があるため、地理的なミスマッチについても見ていきます。

(4) 再生可能エネルギーと電力需要の、地理的な需給ミスマッチ

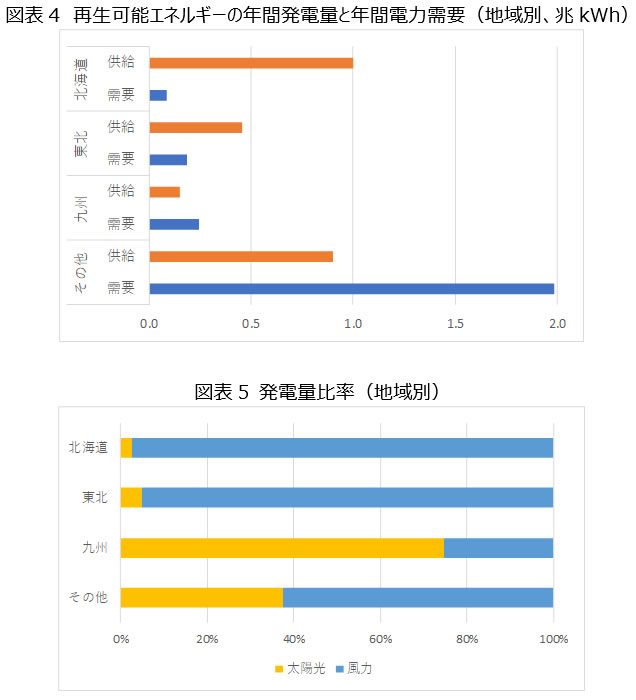

図表4は、再生可能エネルギーの発電量と電力需要を大きく4つの地域に分けたものです。発電量は環境省の再生可能エネルギーポテンシャル調査を元に2.5兆kWhの発電量を地域別に振り分けたもので、電力需要は現在の地域別の需要比率が、電化が進むことで2.5兆kWhまで拡大しても変わらないと仮定して、地域別に振り分けたものです。北海道・東北・九州・その他地域に分けると、北海道・東北で電気が余り、他の地域で電気が不足する様子がわかります。九州は供給と需要の差だけ見ると、その他地域と比べて需給ギャップが小さく見えますが、図表5に示す通り、太陽光の比率が他の地域と比べて高いため、昼夜の発電量の差が大きく、夜間に電気が大きく不足する一方、日中は電気が余る可能性すらあります。

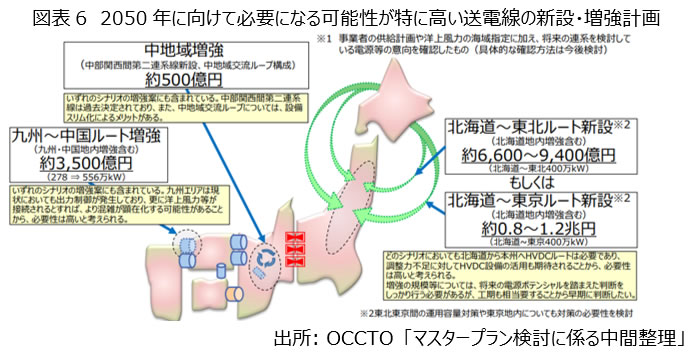

電気は長い距離を運ぶとその間にエネルギーが熱となって逃げてしまいますし、送電線を建設するコストもかかります。そのため、各電力会社は、極力自社の供給エリア内(あるいは近く)に発電所を建設し、供給エリア内で需要と供給がバランスするように送電線の規模を設計してきました。結果、遠く離れた地点同士を運べる電気の量は限られており、図表4に示した大きな需給ギャップを埋めるために地域をまたいで電気を運ぼうと思うと、大規模な送電線の増強が必要となります。このような広域の送電線の建設計画を担うのは電力広域的運営推進機関(OCCTO)で、2050年に向けたさまざまなシナリオにおいて必要となる送電線等の検討を行っています。

OCCTOは、再生可能エネルギーの導入に適した地域と、電力需要の多い地域とのギャップを埋めるために、複数のシナリオにおいてメリットが生じると考えられる以下の送電線(海底を通す電力用の海底ケーブルを含む)の新設および増強について、具体化に向けた検討を早期に進めるとしています。

以上から、再生可能エネルギーの立地と需要地との間の地理的なミスマッチは非常に大きいものの、それを見据えて送電線の増強が進むという前提に立てば、ミスマッチがあるという事実だけで、直ちにモデルが破綻していると考える必要は無さそうです。

(5) 水素はどこから輸入してくるか

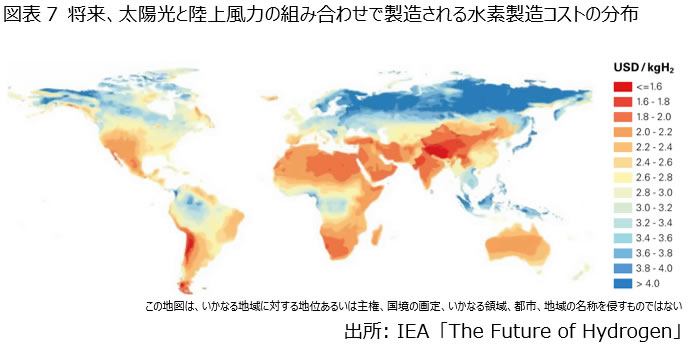

電気についてはその特殊性を加味しても一巡目で作ったモデルに破綻はなさそうだということがわかりました。このモデルにおけるエネルギーの供給源は電気と水素ですが、水素については現状、国外のどこかから輸入してくるというところまでしか検討できていませんでした。そこで、最後に、水素の輸入先についても見ていくことにします。以下の図は、太陽光と陸上風力の電気を組み合わせて水素を作った場合の将来の製造コストを表したものです。

暖色が水素を安く作れる地域、寒色が水素を作るのが高い地域です。暖色の地域のうち、その地域で使うエネルギー量が少ない地域(エネルギーが余る地域)が輸入先として有望な地域となります。具体的に言うと、中東・オーストラリア・アフリカ・南米が有望と見られていますが、地理的な関係などから、アフリカで作った水素は欧州に、南米で作った水素は米国に輸出される可能性が高く、現在有力視されている輸入先は中東とオーストラリアとなります。

水素インフラについては、送電線などの電気のインフラと異なり、輸送船・基地・導管など、全てがほぼ一からの建設になります。天然ガスのインフラがそのまま使えれば良いのですが、メタン(天然ガスの主成分)と水素は物性が大きく異なるため、仮に一部が転用できたとしても、大規模な作り替えが必要になります。

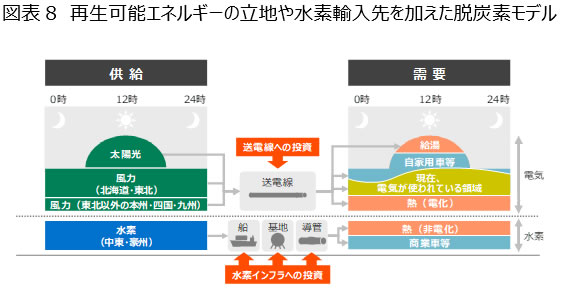

(6) 再生可能エネルギーの立地や水素輸入先を加味したエネルギー需給モデル

以下に、再生可能エネルギーの立地や水素の調達先、それから、供給と需要を結ぶインフラ投資が必要になることを表した需給モデルの絵を示します。

このモデルは、発電パターンと需要パターンが毎日同じというあり得ない仮定の下、検討されたものではあるものの、自家用車等の充電と給湯の時間はある程度柔軟に変更できるため、発電量や電力需要の変化が一定の範囲に収まれば、そこで吸収できそうです。一方、太陽光と風力のみに電力が支えられている世界というのは、曇天無風が長く続くと、長い期間電力の供給能力が落ちる世界であることを意味します。一時的でない、何日も続く大幅な電力不足に対応する方法が見つからない限り、太陽光と風力に依存したこのモデルは絵に描いた餅ということになります。

そこで、次はエネルギーの安定供給についても、見ていきたいと思います。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。

関連リンク

連載:【脱炭素を輪切りにして俯瞰する ~はじめに~】

・1巡目-まずはエネルギー量にのみ視点を当てる

・2巡目-電気の特殊性にも目を向ける