オピニオン

高齢者のデジタル・ディバイド問題の現状と、自治体の今後の取り組みの方向性示唆

2022年03月30日 平川翔一朗

わが国は2007年に65歳以上の高齢者人口が21%を超え、国連が定義する「超高齢社会」に突入した。総務省の統計(※1)では、2021年にはその割合は29.1%となっており、いまや日本人の4人に1人以上が高齢者という時代を迎えている。

急速に進む高齢化と社会のデジタル化に伴い、デジタルの恩恵を受けられる層と受けられない層の情報格差は2000年代初頭より問題視され、特に年齢の相違による情報格差に係る問題(高齢者のデジタル・ディバイド問題)は、長年にわたり議論されてきた。

本稿では、高齢者のデジタル・ディバイド問題の現状や国・自治体の動向を紹介するとともに、今後、自治体が本問題に対して取り組んでいくべき方向性を示唆する。

1. デジタル・ディバイドの定義と、高齢者のデジタル・ディバイド問題の現状

デジタル・ディバイドとは、「情報通信技術(IT)(特にインターネット)の恩恵を受けることのできる人とできない人の間に生じる経済格差」のことを言う(※2)。

デジタル・ディバイドは、対象により次の3つに大別される。

(1)地域間デジタル・ディバイド

インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国内地域格差

(2)個人間・集団間デジタル・ディバイド

身体的・社会的条件(性別、年齢、学生の有無等)の相違に伴うICTの利用格差

(3)国際間デジタル・ディバイド

インターネットやブロードバンド等の利用可能性に関する国際間格差

これらの分類のうち、「(2)個人間・集団間デジタル・ディバイド」における、年齢の相違による情報格差(高齢者のデジタル・ディバイド問題)は、超高齢社会を背景に、特に問題視されている。

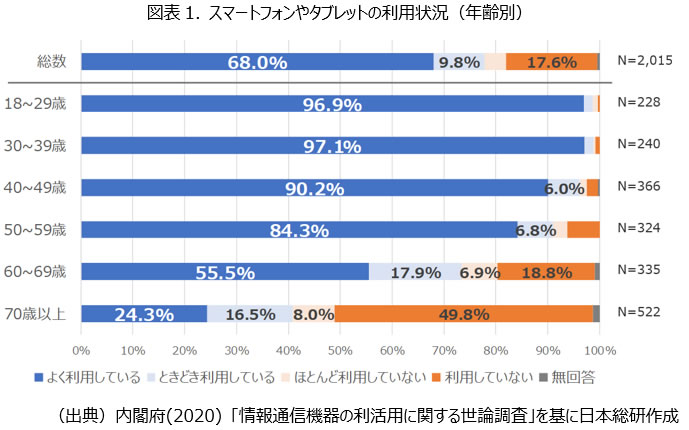

2020年度に内閣府が実施した「情報通信機器の利活用に関する世論調査」(※3)の年齢別のスマートフォン・タブレットの利用状況調査によると、スマートフォン・タブレットを利用していないと回答した人の割合(「ほとんど利用していない」、「利用していない」と回答した人の割合の合計)は、60~69歳で25.7%、70歳以上で57.8%となっており、他年代と比較して高くなっている(図表1参照)。

情報通信機器の利用状況には、依然として世代間の格差がみられることがわかる。

高齢者のデジタル・ディバイド問題の解決に向けて、総務省は令和2年度第3次補正予算案の中で「デジタル活用環境構築推進事業」として11.4億円の予算を計上(※4)し、国直轄の補助事業として、携帯ショップや公民館などでマイナポータルやe-TAXの使い方等のオンラインサービス利用方法の説明会を実施している(※5)。

また、東京都は令和3年度予算の中で「都民等のデジタルデバイド是正に関する取組」として3億円の予算を計上し、「区市町村やNPO等と連携してモデル事業を実施することで様々な事例を蓄積し、効果のある施策のノウハウをデジタルデバイド対策のガイドラインとして取りまとめ、各区市町村の取組を⽀援」するとしている(※6)。

2. 高齢者のデジタル・ディバイド問題解決に向けた自治体の取り組み事例

各自治体では、高齢者のデジタル・ディバイド問題を解決しようと、さまざまな取り組みが行われている。これまでの自治体の取り組みは、スマートフォンを所持している高齢者に対し、スマートフォンの基本的な操作方法などを教える講習会形式のものが主であった。ここでは、これまでの自治体の取り組みとは異なる先進的な事例として渋谷区、加賀市の取り組みを取り上げる。

(1)「高齢者デジタルデバイド解消に向けた実証事業」(渋谷区)(※7)

渋谷区では、高齢者のデジタル・ディバイド解消による生活の質の向上を目的として、区が募集した65歳以上でスマートフォンを保有していない約1,700名の区民を対象に、スマートフォンを無料で貸し出す実証事業を、令和3年9月6日から開始した。スマートフォンの貸し出しだけでなく、スマートフォンの利用促進に向けた勉強会やサポートも併せて実施している。

(2)「高齢者のデジタルデバイド解消に向けた取組」(加賀市)(※8)

加賀市では、市内の高齢者を対象として、マイナンバーカード対応スマートフォンの購入助成を実施している。具体的には、市が定める条件に該当する助成対象者に対し、1人当たり上限5,000円の購入助成を行う。また、スマートフォン相談所を開設し、高齢者が疑問点をなんでも相談できる環境を整えるなど、高齢者のスマートフォン利用を促進している。

3. 高齢者がスマートフォンやタブレットを利用していない理由

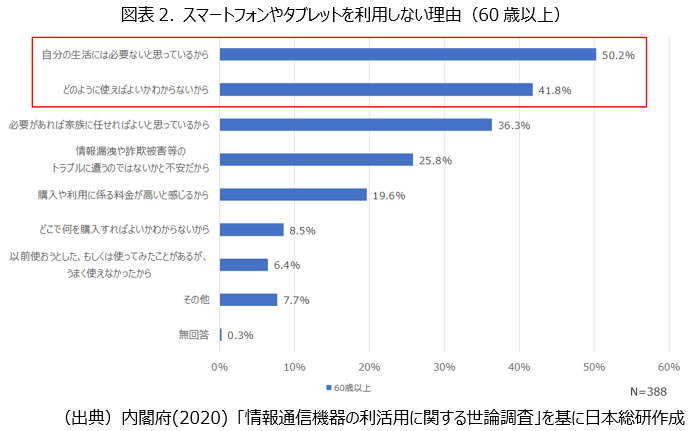

ここまで、国や自治体が行っている取り組みを見てきたが、そもそもなぜスマートフォンやタブレットを利用していない高齢者が多いのだろうか。2020年度に内閣府が実施した「情報通信機器の利活用に関する世論調査」(※3)によると、スマートフォンやタブレットを「ほとんど利用していない」または「利用してない」と回答した方に対し、利用していない理由について尋ねたところ、60歳以上においては、「自分の生活には必要ないと思っているから」(50.2%)、「どのように使えばよいかわからないから」(41.8%)という回答が多かった(図表2参照)。

つまり、スマートフォンやタブレットを利用していない高齢者の多くは、以下の2種類の状態に属していると考えられる。

(1)デジタルデバイスに興味がない/必要性を感じていない状態

(2)デジタルデバイスの使い方がわからず、使いこなせていない状態

4. 自治体の今後の取り組みの方向性示唆

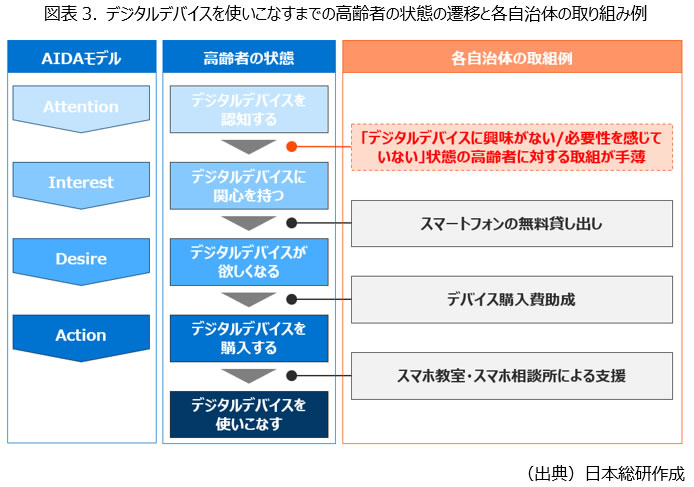

現状の国や自治体の取り組み事例の多くは、「デジタルデバイスの使い方がわからず、使いこなせていない」高齢者を対象に行われている。一方で、スマートフォンやタブレットを利用していない高齢者の約半数が該当する、「デジタルに興味がない/必要性を感じていない」高齢者に対する施策が手薄となっているのが現状である(図表3参照)。

そのため、デジタル・ディバイド問題の解決に向けては、各自治体で行われている取り組みに加えて、「デジタルデバイスに興味がない/必要性を感じていない」状態の高齢者に対して、デジタルデバイスの利便性を知ってもらい、関心を持ってもらえるような施策が必要だと考える。

例えば、民間企業における先進的な取り組みとして、株式会社キタムラとクラブツーリズム株式会社の共同プロジェクト「スマートフォン体験ツアー」がある(※9)。この取り組みでは、「旅行をしながら楽しく学ぶスマートフォン」をテーマに、スマートフォンを持っていない初心者を対象とした「体験型ツアー」と、スマートフォンは持っているものの、旅行での利用にさまざまな不安や悩みを抱える方を対象にした「目的別講座」を展開しており、2018年3月より首都圏で実施したテストツアーでは、3カ月で約600名の申し込みがあるほど好評だったとのことである。

このように、高齢者のデジタル・ディバイド問題の抜本的な解決に向けては、逆に、高齢者を対象としたデジタルの利便性を享受できる取り組みを強化していくことで、デジタルに対する需要を喚起することが必要ではないか。従来の教室型の支援に加えて、「デジタルデバイスに興味がない/必要性を感じていない」高齢者に対してデジタルデバイスの利便性を周知するための、既存の民間サービスとデジタルを組み合わせた体験型の施策が有効ではないかと考える。具体的な施策としては、スマートフォンを活用してレシピや調理法を学べるクッキング教室やスマートフォンの歩数計等の機能と連動したフィットネス教室など、小規模な事例からスモールに始める方法のほか、大手鉄道事業者と連携しスマートフォンを活用した地域周遊イベントを企画するなど、地域全域を対象とした大規模な取り組みで効果検証を行う方法が考えられる。

5. おわりに

本稿では、高齢者のデジタル・ディバイド問題の解決に向けて、従来の取り組みだけでなく、デジタルに関心がない高齢者層に興味を持ってもらえるような体験型施策の必要性を示唆した。しかし、このような取り組みを自治体が単独で行うことは難しく、自治体がこれまでの取り組みで培ってきた高齢者のデジタル・ディバイド問題に係る知見と、民間企業が持つさまざまなノウハウを掛け合わせて取り組んでいくことが求められるだろう。

以上、本稿で紹介した高齢者のデジタル・ディバイド問題の現状や国・自治体の動向と、そこから得られる示唆が、今後の自治体の取り組みに向けたヒントとして役立てば幸いである。

(※1) 高齢者の人口

(※2) 平成23年度版 情報通信白書

(※3) 内閣府(2020) 「情報通信機器の利活用に関する世論調査」

(※4) 令和2年度総務省所管第3次補正予算(案)の概要

(※5) デジタル活用支援推進事業について

(※6) 令和3年度東京都予算案 主要な施策

(※7) 高齢者デジタルデバイド解消に向けた実証事業の開始について

(※8) 加賀市の取り組みについて

(※9) 日本経済新聞「キタムラ、クラブツーリズムとの共同プロジェクト第1弾としてスマホ体験ツアーを企画」

以上

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。