新型コロナウイルス感染症の感染拡大という大きな危機に直面し、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革することによって、競争上の優位性を確立するために、DXの取り組みを進める企業が増えている。しかし、各企業がDXの取り組みを確実に前へ進めているわけではなく、苦戦している企業も多い。IPA調査「DX白書2021」では日本企業と米国企業を比較しているが、日本企業のDXの取り組みでは以下のような特徴・傾向がみられる。

①DXの取り組みを進めるが、十分な成果をまだ獲得できていない

日本ではDXに取り組んでいる企業は約56%であるが、米国に比べて十分な成果を獲得できている企業は少ない。デジタイゼーション(アナログ・物理データのデジタルデータ化)の実施成果をみると、「すでに十分な成果が出ている」と回答した米国企業は約57%に達するが、日本企業は約17%にとどまる。まずは、ペーパーレスの推進などから着実な対応を進めることが期待される。

②経営層、IT部門、事業部門の協調した取組みへ至っていない

DXの推進にあたっては、経営層、IT部門、事業部門などの関係者が対話を通じて共通理解をつくり、変革に向けたコンセプトを共有した上で、施策に取り組むことが不可欠である。経営者・IT 部門・業務部門が協調できているかという点に対して、「十分にできている」および「まあまあできている」と回答した米国企業は86%に達するが、日本企業は約40%にとどまる。

③IT人材の確保が十分できていない

DXを推進する上で、IT人材確保は重要な課題である。そのため、自社の人材の充足度を把握し、継続的に人材を確保する必要がある。日本企業では、人材が不足していると回答している(「大幅に不足している」、「やや不足している」との回答を足した)割合が76%で、米国企業の43%と大きな開きがある。

これらの調査結果から、日本企業のDX推進は組織的な取り組みまで至らず、十分な成果を得られていないことが浮き彫りになったといえる。我々がDX推進で相談を受けるケースにおいても、同様の問題認識の声が聞かれる。一方で、経済産業省・東京証券取引所によって「攻めのIT経営銘柄」に選定された日本企業のように、他よりも先行して組織的な取り組みで成果を出している企業もある。DXで成果が出ている企業と成果が出ていない企業の差が大きくなっているというのが実感である。

以降では、DXの取り組みを進めている企業の陥りがちな失敗例(想定したような成果を得られていない例)をみていく。DXには、攻めのDXと守りのDXの2つの領域がある。攻めのDXとは「デジタル技術による既存事業のビジネスモデル変革および新規事業の創出」の取り組むDXで、守りのDXとは「デジタル技術による既存事業の業務生産性向上や働き方改革」の取り組むDXと定義している。本稿では守りのDX に焦点を当てている。

全社DX推進において、獲得できる成果に与える影響の大きいDX推進プロジェクトの立ち上げ、DX推進のロードマップ策定を取り上げ、陥りがちな失敗と対処策を解説する。

1.「DX推進プロジェクトの立ち上げ」で陥りがちな失敗をいかに回避するか

DX推進プロジェクトの立ち上げ段階で、つまずいている企業の例を取り上げる。製造業A社では競合他社が積極的にDXを推進していることもあり、経営トップの意向のもと、全社でDXを推進するための組織を立ち上げた。各事業部長等の代表者10名程で構成される「DX推進委員会」を設置し、事務局として経営企画部と情報システム部のメンバーが配置された。しかし、組織を立ち上げたものの、委員会は権限を与えられたわけでなく、また経営トップからの強い意思を感じるようなメッセージもなかった。「ITやデジタル化のことはよく分からない」といった消極的な姿勢をとる委員会メンバーも存在した。そうした中、事務局の情報システム部が各事業部から寄せられる社内情報システムへの不満や問題点などを整理して、「DX推進委員会」でDX推進プロジェクトの目的や取り組むべき課題に関する議論を進めることになった。しかし、情報システム部が整理したものは業務改革という言葉が出てくるものの、基幹システムが老朽化しているのでシステム刷新が必要といった内容で、業務改革とのつながりがみえにくいものであった。そのため、委員会メンバーからは「なぜ、その問題に取り組む必要があるのか」、「そもそも、基幹システムを更新する必要があるのか」、「基幹システムの入れ替えであれば、情報システム部が主導で進めればいいのではないか(そもそも委員会が必要なのか)」といった意見が噴出した。DX推進委員会で議論を重ねたが、議論は発散するばかりで、事務局の経営企画部や情報システム部はどのように進めていけばいいのかも分からない状況になっていた。

この事例のようなDX推進プロジェクト立ち上げ段階の主な失敗の理由は、「経営トップからの権限移譲というよりは、DX推進の丸投げ・関与の薄さ」と「現状を正しく理解しないまま、基幹システム刷新という手段が目的となってしまったこと」である。

このような問題に対し、「経営トップの積極的な関与とリーダシップの発揮」および「「なぜDXに取り組むべきか」の共通認識化」という2つの対処策について解説する。

(1)経営トップの積極的な関与とリーダシップの発揮

A社の例のように、経営トップはDX推進組織をつくって丸投げするのではなく、DX推進への積極的な関与とリーダシップが求められる。DXでは事業・組織横断で取り組みを進めていくことになるので、「事業・組織間のコンフリクトをできる限り避けてきた」、または「他事業・組織のことには関与しない」といった文化が醸成されてきた企業ほど、そういった聖域をつくらない覚悟を経営トップが自らメッセージを発信し、スタートをきることが非常に重要になる。

経営トップがDXのよき理解者であり、総責任者であり続けることが重要で、DXを成功へ導いている企業に共通するのは、経営トップが自ら陣頭指揮を執り、DXに必要な人材や資金などの経営資源を最後まで投入して成果に結びつけている点である。

A社の例のように、事業部長等の組織の代表10名で委員会を構成していては、各組織の利害関係の調整や合意形成に多大な労力と時間を要するのは明らかである。多くても3~5名程度で担当領域を優先せず全社最適化の視点で判断できる経営陣で構成し、一定の枠内でのIT投資予算の決裁権限を付与しなければ、このような意思決定機関の委員会が機能することはないであろう。

(2)「なぜDXに取り組むべきか」の共通認識化

DXに取り組む企業にとって最初の一歩は、「なぜDXに取り組むべきか」を認識することである。この「なぜ」に対する答えが、この先のあらゆる意思決定の軸となる。アクションを起こす必要性をまず経営陣が認識すべきだが、経営陣以外は無関係ということではない。顧客の声や競合先の情報などを基に変革の起点となる有益な情報を提供できるのは、多くの場合は従業員である。「なぜDXに取り組むべきか」を経営陣が認識するきっかけとなる生々しい声や情報を現場の従業員から集めて、議論を進めていくプロセスを意図的につくっていかなければならない。

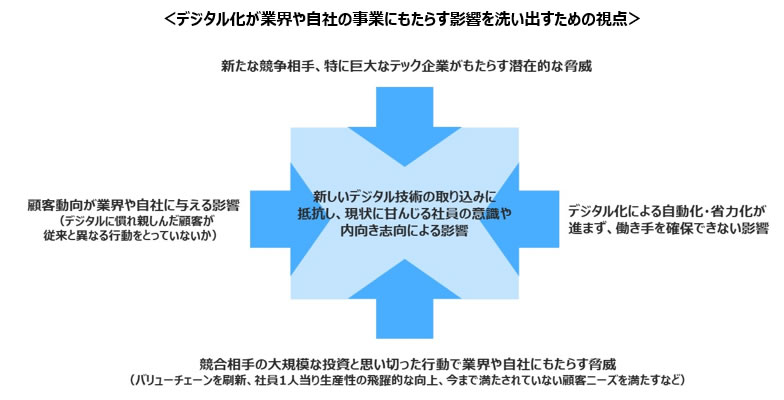

「なぜDXに取り組むべきか」の共通認識をつくるためには、「デジタル化が業界や自社の事業にもたらす影響を共通理解にする」ことが重要である。これが理解できれば、変革の必要性に対する意識が高まり、方向転換が必要な部分を見極めやすくなるからだ。具体的には、現場から顧客の声や競合先の情報等を収集するとともに、下の図を参考に、業界や自社に影響を及ぼすさまざまな要因を整理・理解した上で、行動の必要性を経営陣で議論を重ねていくのが有効なアプローチのひとつである。

以上、本稿では「DX推進プロジェクトの立ち上げ」での陥りがちな失敗と対処策を解説してきた。後編の「DX推進のロードマップ策定」については、本稿と同じコーナーに掲載する別稿「全社DX推進プロジェクトの陥りがちな失敗と対処策 ~ 守りのDXをいかに成功へ導くか ~ [後編:DX推進のロードマップ策定]」を参照してほしい。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。