日本総研ニュースレター 2009年7月号

長期投資に目を向け始めた欧米の投資家

2009年07月01日 小崎亜依子

企業経営には、短期的な収益の獲得と長期的な成長の両側面があり、どちらも事業を継続していく上では重要である。しかし、昨今では短期的な利益獲得を過度に重視する企業が増えてきたように見える。

短期志向の経営は一貫した長期的な投資計画を立てにくく、長期的にはかえって投資コスト増を招きかねない。また、すぐには収益を生まない研究開発等への投資を遅らせるなど、競争力低下の一因ともなり得る。さらに、短期間にできる限りの利益を上げることが経営の至上命題となってしまうと、それが企業のなりふり構わない振る舞いにつながることさえある。極端な例は米国のサブプライムローン問題で、顧客のリスク許容度を度外視して貸付を膨らまし続けた金融機関は、虚構が崩れた途端、破綻などに追い込まれてしまった。短期志向に傾倒した経営は、ゴーイングコンサーンの観点からも大きな問題があるといえる。

もちろんそのようなことは経営者も重々承知である。が、結局、短期的な利益獲得競争をやめられないのは、肝心の投資家の行動規範が短期志向だからである。したがって、投資家の行動規範が長期志向にシフトすることになれば、企業も長期的な利益を志向した長期投資をできるようになるはずである。

機関投資家は本当に短期志向なのか

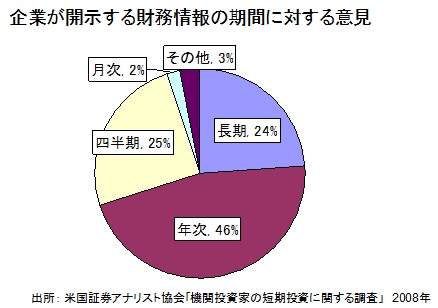

米国証券アナリスト協会が2008年5月に公表した、機関投資家の短期投資に関する調査結果の中に興味深いデータがある(図表)。機関投資家に対し、企業の財務情報を開示する適切な期間について質問したところ、年次あるいはそれ以上の期間が適切という意見が約四分の三を占め、月次あるいは四半期での開示を望む声は全体の四分の一強に過ぎなかったのである。

もし本当に機関投資家が短期投資を志向しているのであれば月次や四半期での財務情報の開示を望むはずであるが、実際は矛盾した結果となっている。投資家が本音ではそれほど短期投資志向でないのならば、長期投資の普及を疎外する外部要因を取り除くことが重要である。

非財務情報の開示・分析能力向上が必須

長期投資を疎外する外部要因の一つに、企業の開示情報の制約が挙げられる。短期投資偏重の一因と言われる四半期決算は多くの国において義務化されており、企業も四半期での業績見通しを開示している。一方、長期的な業績に影響を与える非財務情報については、投資家が利用できるような形での開示は進んでいない。また、投資家自身に非財務情報をどのように企業評価に使えばよいかに関する分析能力がなかったことも、もう一つの要因といえよう。

こういった点を改善しようと、足元では投資家自身が動き始めた。欧州の証券アナリスト協会は2009年4月に、「KPIs for ESG」と題するガイドラインを公表した。ESGとは、環境(Environment)社会(Social)ガバナンス(Governance)のことで、非財務情報と同意語で使われる場合も多い(*)。このガイドラインは、企業向けにはESGに関する情報の中でもどういった内容を開示すればよいのか、また投資家向けにはESG情報をどのように分析に結びつければよいのかを示している。また、米国証券アナリスト協会は2008年6月に投資家向けのESGマニュアルを公表し、ESG要因が企業のリスクリターンとどのように関連するかを具体的に示している。

日本でも、証券アナリスト協会が2009年4月に「企業価値分析におけるESG要因研究会」を設置し、アナリストの立場から非財務情報であるESGの定義や具体的な評価項目の検討を開始している。このように投資家自身がESGを中心とした非財務情報に関する分析能力強化や企業とのコミュニケーション改善に向けて動き出しており、これらの動きが進展するにつれ、長期投資に目を向け始める投資家が徐々に増えると予想される。

(*)非財務情報の一部とする場合もある。国連環境計画・金融イニシアティブが普及させた用語。

※執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。