高齢化に伴う「多死社会」化と、身近に頼れる人がいない「おひとりさま」の増加により、死に対する個人・社会の備えの必要性が高まっている。遺言に関わるデジタル活用の動きに見られるように、死の前後に発生するさまざまな問題にデジタルサービスを生かして対応していくことは、死への備えの強化に向けて有益と考えられる。

本稿では、こうした社会的動向を概観し、民間・行政におけるデジタル活用の現状を整理する。そのうえで、死への備えの強化に向けて今後期待されるデジタル活用のあり方を展望する。

1.多死社会における死への備えの強化の必要性

日本国内の年間死亡者数は2022年に約157万人で記録し、過去最多となった。約98万人だった20年前と比較して、約1.6倍にまで増加している(※1)。国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、国内年間死亡者数は2040年に約167万人でピークに達し、以後も高水準で推移する見込みである(※2)。こうした「多死社会」化と並行して、世帯構成の変化も進む。2020年時点で65歳以上の単身高齢者世帯数は約670万に上るが、2040年には約900万まで増加するとの推計がある(※3)。

従来、死の前後に発生するさまざまな問題には、家族・親族が対応することが前提となってきたが、既に、身近に頼れる人のいない状況で死を迎えるケースは例外的なものではなくなってきている。単身高齢者に限らず、高齢の夫婦のみの世帯や、子どもがいても支援を受けることが難しい状況にある場合等でも、死の前後に周囲の助けを得られないケースは生じる。一人ひとりの死への備えとともに、社会全体で死への備えを強化していかなければならないことは、論を待たない。

2.デジタル遺言とさらなるデジタル活用の重要性

死への備えを促すと期待される動きとして、遺言に関わるデジタル活用の進展がある。

遺言には、主に公証人による確認を受ける「公正証書遺言」と、自筆のうえ署名押印する「自筆証書遺言」がある(※4)。このうち「公正証書遺言」は、原則として、公証役場に被相続人が自ら出向いて作成を依頼し、公証人と対面して内容の正確性等を確認することが求められる。印鑑証明書等の書面での提出も必要で、遺言自体も書面で交付されてきたが、2023年6月の法改正により、デジタル活用の道が開かれた。具体的には、2025年までに、電子署名を付したインターネットによる公正証書遺言の作成依頼、公証人との対面手続きのウェブ会議化、各種証明書の電子データによる提出が可能となる見通しとなった。遺言自体の電子データでの作成・保存も認められる。

「自筆証書遺言」も、今のところ本人が手書きで不備なく作成し、押印しなければならないが、2023年10月に立ち上がった法務省も参画する有識者会議において、デジタル機器を活用した作成の可能性を検討する議論が進められているところである。本人確認や内容の真正性の確認、改ざん防止の方法等について慎重な検討が求められるため、まだ時間を要すると思われるが、「自筆証書遺言」も含めてデジタル化が実現すれば、遺言がより身近なものとなり、死への備えを促す一助となると期待される。

ただし、遺言はあくまで自らの財産を、誰に・どのように残すか意思表示するものであり、死の前後には、これ以外にも多岐にわたる問題が発生する。それらの問題への対応にもデジタル活用を広げ、社会における死への備えの負荷を軽減していくことは重要と考えられる。

3.死の前後に発生する諸問題とデジタル活用の射程

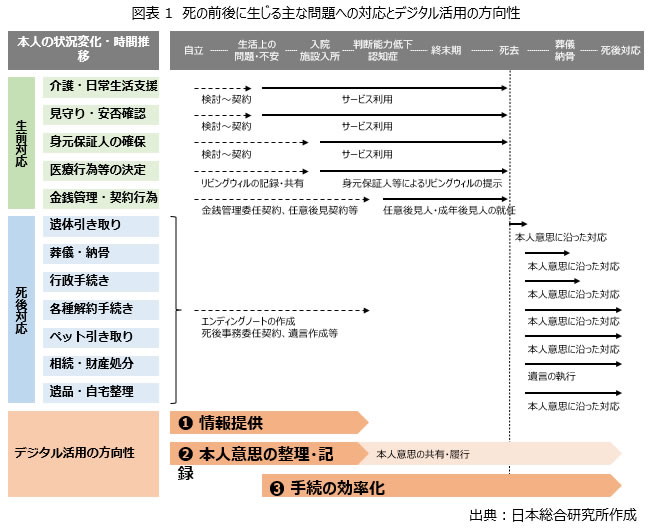

図表 1は、単身高齢者等、身近に頼れる人がいない方の死の前後に発生する問題への対応として求められる、主な事項をまとめたものである。

生前においては、身体機能や認知機能の低下に伴って発生する困りごとを解決する「介護・日常生活支援」、体調の急変等の緊急事態をいち早く察知し対応につなげる「見守り・安否確認」の利用の検討が求められる。また、病院への入院や介護施設への入所等の際に求められる「身元保証人の確保」や、本人の意思表示が難しい場面で「医療行為等の決定」を行うため、延命治療等に対する意思をまとめたリビングウィルをあらかじめ作成しておくことも重要となる。このほか、判断能力の低下や認知症に備え、「金銭管理・契約行為」を支援するサービス・制度の活用も検討しておくことが望ましい。

死後においても、遺言がカバーする「相続・財産処分」の問題のほか、「遺体引き取り」、「葬儀・納骨」、「行政手続き」、ライフライン・民間サービス・金融機関口座等の「各種解約手続き」、飼育している「ペットの引き取り」、「遺品・自宅整理」といった問題が生じる。本人の意思をまとめたエンディングノートの作成や、本人意思に沿った死後の対応の委任(死後事務委任契約)等の備えを済ませておくことが重要である。

上記のような問題への対応にあたり、「人」による支援は欠かせない。行政、社会福祉協議会、医療・介護・福祉関係者、士業者(行政書士・司法書士・弁護士等)、生前~死後の問題解決を広く支援する身元保証等高齢者サポート事業者(※5)、その他民間事業者、ボランティア・共助組織等による人的支援を充実させていくことが、死への社会的な備えを強化していくうえでは不可欠である。

では、デジタル活用の意義はどんなところにあるだろうか。ここでは3つのポイントを述べたい。まず挙げられるのが「➊情報提供」である。死への備えは、本人の判断能力が低下する前に済ませておくことが重要だが、実際には、差し迫った事情がない限り具体的な検討を行う契機は少ない。加えて、検討すべきことが多岐にわたり、必要な情報を収集するのにも骨が折れる。死への備えについて考えるきっかけを作り、基本的な知識や利用可能なサービスを知ることができるよう、個に応じたわかりやすい情報提供を行ううえで、デジタル活用は効果的と考えられる。

「➋本人意思の整理・記録」においてもデジタル活用は有効といえる。死の前後に発生する問題に支援者となる人が対処しようとしても、本人の意思表示が難しい状況である場合や、既に亡くなっていた場合には、本人が望む対応方法を取ることが困難となる。あらかじめ本人意思を整理しておくために、書面を残す手段が取られることも多いが、デジタルサービスを活用すれば、入力補助機能等も駆使しながら、より簡易に必要な情報を記録できる可能性がある。また、本人と支援者・離れて暮らす親族等が、デジタルサービスを介して効率的に情報を共有することも可能となる。

「➌手続きの効率化」もデジタル活用の大きな利点である。人と書面による手続きをデジタルにより代替したり、補完・効率化したりする取り組みは、死の前後に発生する問題への対応の負担を軽減し得る。

4.官民におけるデジタル活用の現状と課題

(1)官民のデジタル活用の動向

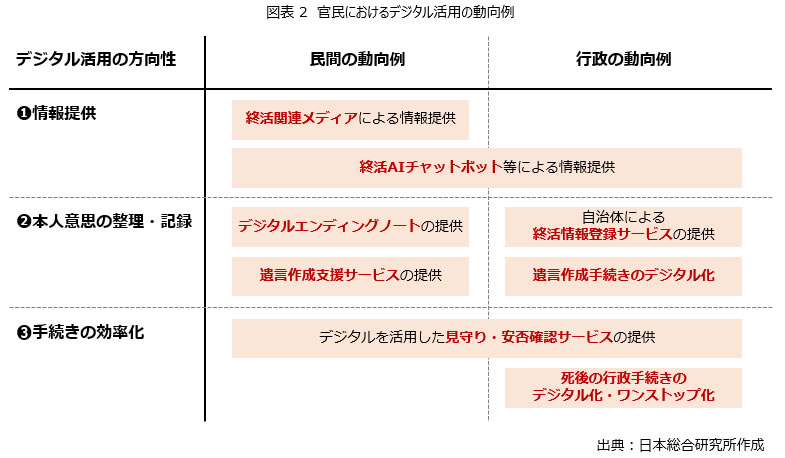

次に、民間・行政それぞれにおいて、実際にどのようなデジタル活用が行われているか見ていきたい。図表 2に示すとおり、➊情報提供、➋本人意思の整理・記録、➌手続きの効率化に関わるデジタル活用の動きが、官民双方で徐々に進展してきている。

➊情報提供に関しては、まず民間企業による終活関連メディアでの情報発信が挙げられる。代表的な事業者である株式会社鎌倉新書は、死の前後に発生する問題に関わるウェブメディア運営を中核事業とし、広告、ユーザーと関係事業者との仲介手数料等で収益を得ている。また、官民連携の下、AIチャットボットによる情報提供を行う例も見られる。鎌倉新書では、死後に必要な手続きについて案内するAIチャットボットを、同社が連携する自治体の公式LINE等を通じて提供する。このほか、株式会社ファミトラの「終活相談AI」

のように、生成AI(ChatGPT)の技術をベースにした終活相談チャットボットを提供している例もある。

のように、生成AI(ChatGPT)の技術をベースにした終活相談チャットボットを提供している例もある。➋本人意思の整理・記録に関しては、民間企業によるデジタルエンディングノートの提供例が多く見られる。このうちNTTファイナンス株式会社の提供する「楽クラライフノート」

アプリでは、親族の情報、連絡先情報、葬儀・お墓に関する希望、健康・介護に関する情報、資産の状況等を記録し、指定した人へ情報を共有できる。資産の状況については、金融機関の口座情報を連携させ、自動的に可視化することが可能である。また、遺言作成支援サービスも見られ、例えば株式会社パズルリングの提供する「lastmessage」

アプリでは、親族の情報、連絡先情報、葬儀・お墓に関する希望、健康・介護に関する情報、資産の状況等を記録し、指定した人へ情報を共有できる。資産の状況については、金融機関の口座情報を連携させ、自動的に可視化することが可能である。また、遺言作成支援サービスも見られ、例えば株式会社パズルリングの提供する「lastmessage」 は、ガイドに沿って情報を入力していくことで遺言文案を作成できる機能を持つ。作成した遺言文案は、公証人との対面手続きや、自著・日付記入・記名・押印を行わないと法的有効性を持たないが、公正証書遺言作成手続きへのデジタル活用、自筆証書遺言のデジタル化が今後実現すれば、より簡易に有効な遺言を残せるだろう。

は、ガイドに沿って情報を入力していくことで遺言文案を作成できる機能を持つ。作成した遺言文案は、公証人との対面手続きや、自著・日付記入・記名・押印を行わないと法的有効性を持たないが、公正証書遺言作成手続きへのデジタル活用、自筆証書遺言のデジタル化が今後実現すれば、より簡易に有効な遺言を残せるだろう。行政においても、上述のとおり国が遺言作成手続きのデジタル化の議論を進めているほか、自治体が独自に終活情報登録サービスを提供している例がある。先駆例として知られる横須賀市の「わたしの終活登録」

サービスでは、市への電子申請もしくは電話・郵送による申請で、緊急連絡先、リビングウィルやエンディングノート・遺言書の保管先、葬儀や遺品整理の生前契約先、お墓の所在地等11項目の情報を任意に登録できる。生前に本人の意思表示が難しくなった時や、本人の死後に、あらかじめ定めた範囲で、市が登録情報を開示する仕組みとなっている。

サービスでは、市への電子申請もしくは電話・郵送による申請で、緊急連絡先、リビングウィルやエンディングノート・遺言書の保管先、葬儀や遺品整理の生前契約先、お墓の所在地等11項目の情報を任意に登録できる。生前に本人の意思表示が難しくなった時や、本人の死後に、あらかじめ定めた範囲で、市が登録情報を開示する仕組みとなっている。➌手続きの効率化に関しては、訪問・声掛け等人的支援を代替・補完する、デジタルを活用した見守り・安否確認サービスが官民それぞれから幅広く提供されている。SMS・自動音声通話等を通じた定期的連絡と応答確認、電気・ガス・水道等ライフラインの使用状況、室内の人感センサー、家電・ウェアラブルデバイスのセンサー、スマートフォン利用履歴のモニタリング等、使用される手段は多岐にわたる。異変が検知された場合の対応もサービスにより異なるが、基本的には事前に登録された親族・知人等の連絡先への通知や、警備会社による駆け付け等が行われる。

死後の行政手続きのデジタル化・ワンストップ化にも進展が見られる。近年、死亡や相続に関する行政手続き案内や、各種申請書作成をワンストップで支援する「おくやみコーナー」の設置が、全国の自治体に広がってきている。国は、おくやみコーナー設置のガイドラインの公開、おくやみコーナー運営を支援するソフトウェアの無償提供によりこの流れを後押ししており(※6)、今後も死亡・相続に関する手続きのオンライン化・効率化を進める方針を示している(※7)。

(2)官民のデジタル活用における課題

上記のように、死の前後に発生する問題への対応にあたってのデジタル活用は徐々に進んできているが、課題も多い。

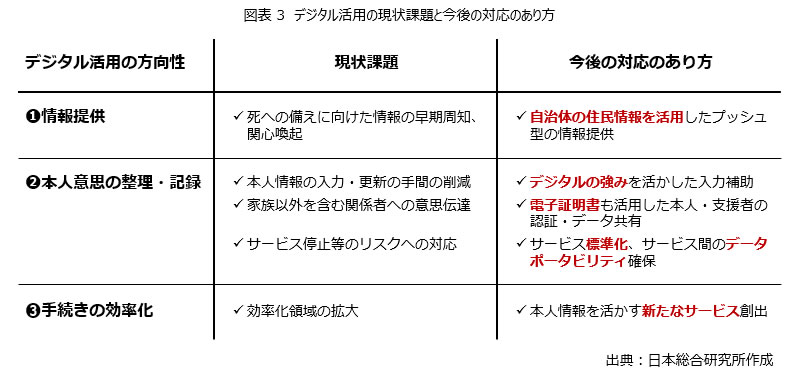

まず➊情報提供に関しては、さまざまなメディア・サービスがあるものの、既に死への備えに関心を持つ人でなければ、こうした情報源に自らアクセスすることは稀といえる。早くから情報を周知し、関心を喚起するため、年齢・世帯構成・介護認定の状況等、自治体の有する多様な住民情報も生かしたプッシュ型の情報提供が望まれる。

➋本人意思の整理・記録においては、デジタルエンディングノートが利用できるが、情報の正確な入力と更新には相応の手間がかかる。資産情報の自動的な可視化等を行うサービスの例は既にあるものの、デジタルの強みを生かして、より負担を軽減する余地はある。

また、デジタルエンディングノートに情報を記録しても、情報の共有先は家族に限定されているサービスが少なくない。電子証明書の活用等により本人・支援者双方の認証を行ったうえで、身近に頼れる人がいない方の意思を、家族以外を含む多様な支援者と共有できる仕組みがあると有益だろう。

加えて、本人意思を記録するデジタルサービスでは、情報を登録してから、本人が亡くなって関係者に記録された意思を伝達するまで、データを保持し続けなければならない。その間に利用中のサービスが停止する事態となっても、他のサービスへの切り替えとにより対応できるよう、サービスの標準化や、サービス間のデータポータビリティの確保が進むことが望まれる。

➌手続きの効率化においては、見守り・安否確認サービス、行政手続きのデジタル化・ワンストップ化のほかにも、デジタルに記録された本人情報を活用することで新たなサービスを創出し、効率化領域を拡大していく余地があると考えられる。

5.さらなるデジタル活用に向けた展望

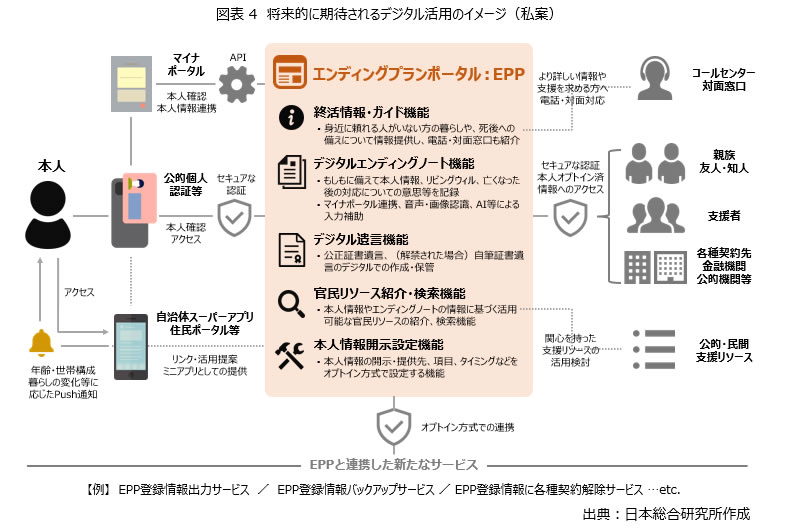

デジタル活用の現状課題、今後の対応のあり方を踏まえ、将来的に期待されるデジタル活用のイメージの私案を示すと、図表 4のとおりである。

中核に位置付けているのが、「エンディングプランポータル(EPP)」である。死への備えに向けた情報提供を行う終活情報・ガイド機能、本人意思の整理・記録のためのデジタルエンディングノート機能、デジタル遺言機能のほか、具体的な支援につなぐための官民リソース紹介・検索機能や、登録された情報の共有のあり方について自ら制御できる本人情報開示設定機能を有するサービスである。なお、図表 4では、こうしたサービスの標準仕様を官民連携の下で定め、標準仕様に沿って開発されたサービスから自治体が採用するサービスを選択し、住民に提供していくことをイメージしている。

EPPを軸としたデジタル活用のメリットを、図表 3に示した現状課題・今後の対応のあり方と関連付けながら述べたい。まず、➊情報提供においては、死への備えについて早期に周知し、関心を喚起するにあたり、自治体の住民情報を活用したプッシュ型の通知が有効となり得る。例えば近年、住民向けデジタルサービスの総合的な提供、住民属性に応じたプッシュ通知等の機能を持つ、自治体スーパーアプリ・住民ポータルの導入例が広がりつつある。こうしたアプリ・ポータルから、年齢・世帯構成等の変化に応じてEPPの活用を提案するプッシュ通知をかけることは、終活への関心を持つきっかけ作りの一助となると期待される。

➋本人情報の整理・記録においては、マイナポータルAPIを介した世帯・所得・年金・医療・介護・福祉等に関する情報取得機能、音声・画像認識、AI等も生かした入力補助機能をEPPに搭載することで、情報入力・更新の手間の削減という課題に対応できる。

身近に頼れる人がいない方が、家族以外を含む多様な支援者とどのように情報共有するかという課題には、本人・支援者双方をマイナンバーカードの電子証明書を用いた公的個人認証等により認証し、本人が自ら選択(オプトイン)した範囲でセキュアに情報共有することで対応し得る。

また、上述したとおり、EPPは官民で標準仕様を定めてサービス開発を進めることを想定している。サービスの停止や、転居に伴って他の自治体のサービスに乗り換えが必要となった場合にも、標準仕様に沿ってサービス間のデータポータビリティを確保しておくことで、継続したサービス利用が可能となる。

➌手続きの効率化に関しては、EPP上の本人情報を外部サービスに連携させる仕組みを設ければ、死の前後に発生する問題への対応に役立つ、新たなサービス創出につながると期待される。例えば、EPP登録情報をわかりやすく出力したり、バックアップしたりするサービスのほか、EPP上の情報を基に本人の死後に各種契約解除を代行するサービス等が考えられる。

6.終わりに~2040年とその先を見据えたデジタル活用の必要性

以上、本稿では、「多死社会」化の中で死への備えを社会全体として進める必要性を指摘し、死への備えに貢献する官民におけるデジタル活用の現状と課題、今後期待されるデジタル活用のあり方について述べてきた。

上記で触れたとおり、死の前後に発生する諸問題への対応にあたり「人」による支援の充実は欠かせない。また、依然として残る高齢者におけるデジタルデバイドの問題も踏まえれば、現在のところ、死への備えを促すにあたっては、アナログ・人的な支援が軸とならざるを得ないのが実情である。

ただし、総務省の通信利用動向調査によると、2022年時点で60代のスマートフォン保有率は83.2%、インターネット利用率は86.8%に達している。年間死亡者数がピークを迎えると見込まれる2040年には、後期高齢者にもかなりの程度デジタルデバイス・インターネットの利用が広がっているだろう。2040年とその先を見据えれば、死への備えに向けたデジタル活用を推進する意義には疑いない。本稿ではEPPを軸としたデジタル活用の将来展望について私案を示したが、あるべきデジタル活用のかたちについて検討を深め、実現する営みは、官民を挙げて進めていくことが望まれる。

(※1) 死亡者数は厚生労働省「人口動態統計(確定数)」を参照。

(※2) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」を参照。

(※3) 2020年時点の65歳以上の単身世帯数は国勢調査、2040年時点の値は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)2019(平成31)年推計」を参照。

(※4) このほか、内容を本人以外に秘密にしたままその存在を公証人・承認に証明してもらう「秘密証書遺言」があるが、利用されるケースが少ないことから、ここでは割愛する。

(※5) 内閣府消費者委員会では、「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての建議」(2017年1月)において、高齢者等に対し、身元保証または死後事務サービスを、日常生活支援サービス等と適宜組み合せながら提供する事業を「身元保証等高齢者サポート事業」と定義している。

(※6) 内閣官房IT総合戦略室(現在はデジタル庁に移行)は、2020年5月におくやみコーナー設置ガイドラインと、コーナー運営支援ソフトウェアである設置自治体支援ナビを公開している。同室の調査によると、2018年度時点ではおくやみコーナーに相当する窓口を持つ自治体は6自治体だったが、ガイドライン・ナビ公開後の2020年度末には169自治体に増加した。

(※7) デジタル庁では、2026年度末までに死亡届および死亡診断書(死体検案書)提出のオンライン手続を開始する目標を掲げる等、死亡・相続に関する手続きのオンライン化推進の方針を示している。

※記事は執筆者の個人的見解であり、日本総研の公式見解を示すものではありません。